-

-

-

-

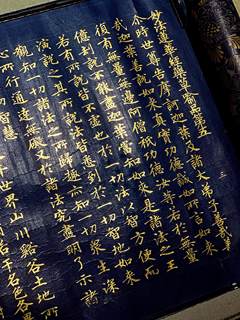

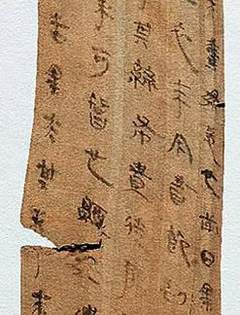

“衣”部 穿衣戴帽 皆可造字

出于方便检索的目的,现代字典大约分成了200个部首。然而,汉字来源于物形,从构字原理来看,这种分类并不是唯一的准则。笔者以小篆为基础,从甲骨文和金文的字形出发,探究造……

-

-

-

-

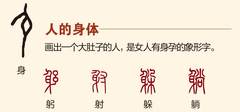

“人体形”部首 身体力行

出于方便检索的目的,现代字典大约分成了200个部首。然而,汉字来源于物形,从构字原理来看,这种分类并不是唯一的准则。笔者以小篆为基础,从甲骨文和金文的字形出发,探究造……

-

-

邢窑白 一场大唐的雪

令今人审美疲劳的“大白瓷碗”,却曾是隋唐人梦寐以求的绝色。因为只有高级的“白”,才能打破一统天下的“青”。看盛世大唐的一座北方窑场,演绎出陶瓷也可以“类银似雪”的……