图为张家口阳原县的上马圈堡,位于桑干河畔,这里是黄土高原的东北边缘,地表千沟万壑,军堡建在黄土梁上,营造出居高临下之态。

等待被全面发现的明朝京师北防线

图为曾在江西赣江流域出现的大规模挖砂的情景。摄影/杨勇

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

摄影 / 杨勇

图为坐落于古河道沟壑间台地上的蔚县阎家寨堡,堡墙较为完整,堡内街巷基本保持了明代布局。

等待被全面发现的明朝京师北防线

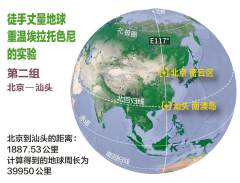

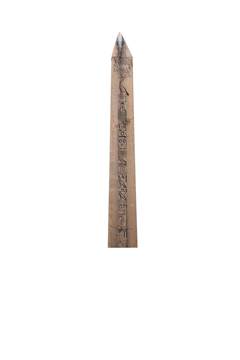

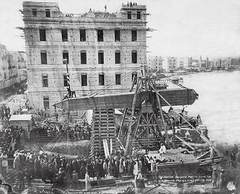

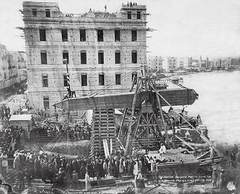

现代人要将方尖碑从埃及运到国外也绝非易事

1819年,埃及阿里总督赠送给英国一块重约200吨的方尖碑,英国人为此打造了一艘“铁罐船”,除了动力结构和舵等部分外,船的主体是一个巨大铁罐,方尖碑被封入其中。这艘船不幸遭遇海难,6名船员丧生,罐体幸运地被渔船发现后几经辗转,最终抵英。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

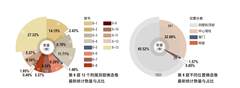

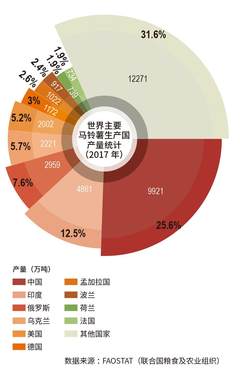

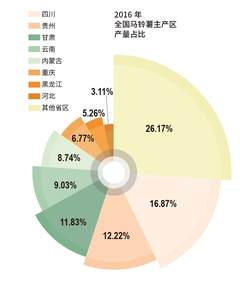

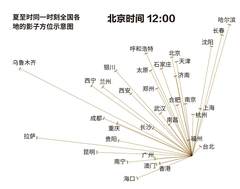

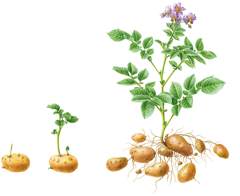

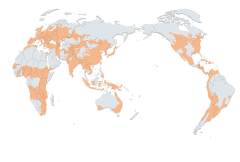

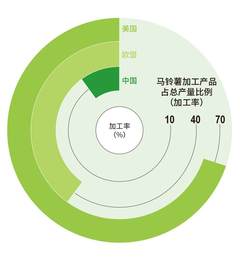

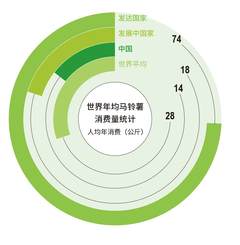

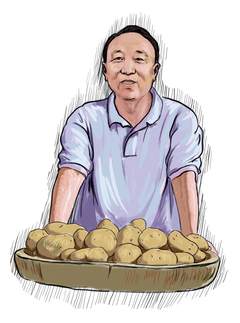

我国马铃薯的主产区与连片特困区高度重合,约有70%的种植面积分布在这些地区。马铃薯是很多地区的支柱产业,当地老百姓的主粮和蔬菜,也是他们的主要经济收入来源。历史上,自明清时期以来,马铃薯就是很多地方度过灾荒的首选。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

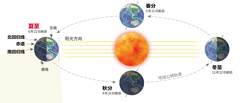

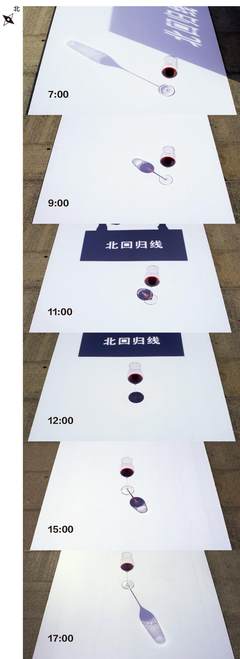

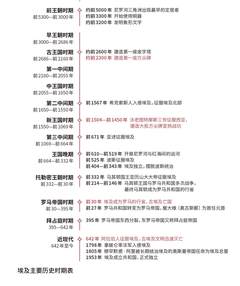

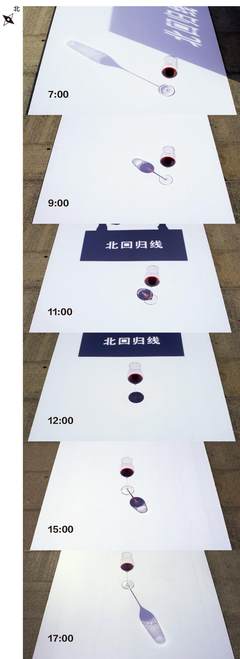

北回归线中国段周边城市和北回归线地标(部分)分布示意图

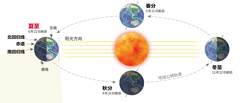

北回归线从我国的四个省区穿过

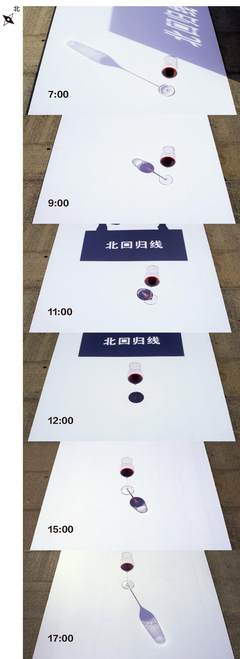

地理上的各种分界线都值得去现场探索,每当你寻找到某一种分界线,就意味着对某一个地理概念、名词和现象有了比较直观的理解。正值夏季,热是北半球人们最直接的体验,而与热量相关的就是地球上五带的划分,以及它的界线——南北极圈、南北回归线。北回归线从我国南方台湾、广东、广西、云南四个省区(以及福建海域)穿过,它意味着太阳直射点能够到达的北侧上限,即热带的北界。北回归线以南地区,有着富足的日照时间和光热资源,为物产丰富提供了条件。

“棍影”——在太阳转身的地方思考

京师北防线一带是典型的农牧交错型的边疆社会

在很多人的想象中,明朝京师北防线一带应该都是战火纷飞、人烟稀少的地方。其实不然,这里北面内蒙古草原、南面华北平原,是典型的农牧交错地带,是经济贸易重镇和民族融合之地。朱元璋时期便大量移民于此,充实人口,以民养边。随着明朝迁都北京,这一带更是成为了重要的政治、经济地带。在山间散落的一些小盆地,如怀涿盆地、承德盆地、白河谷地等,土地肥沃、农业发达,为京师北防线一带提供了重要的物质和战略保障。对于很多人而言,长城两边就是故乡。如今,这条见证过历史的京师北防线正等待人们去全面地发现与认识。

等待被全面发现的明朝京师北防线

砂之秘密:显微镜头下的砂子身世

图为海南一条河流中的河砂,磨圆度适中,多为立方体及多面体,有害杂质少。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

草原上由于温泉温度过高,植物很难生长,在温泉水终年的侵蚀下,形成了一大片温泉湿地。通过无人机的视角,在长宽200米的湿地上,有好几处出露的泉眼。由于地表是沙砾石层,人们在这里修砌了温泉池,便于当地牧民泡温泉。摄影/刘乾坤

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

摄影 / 刘乾坤

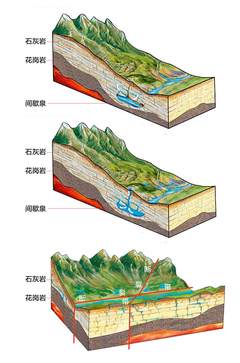

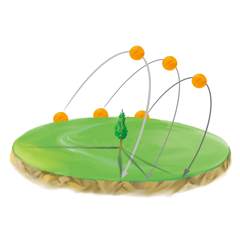

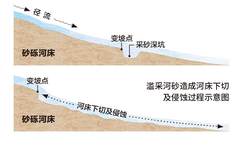

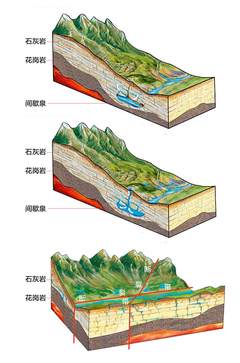

温泉形成示意图

措普沟温泉群地处金沙江断裂与甘孜至理塘断裂的交会处,有的断裂深达岩浆层,为水热创造了有利的物理条件。温泉的形成离不了水,措普沟四周雪山环绕,为地表和地下提供了丰富的水源。这些冰冷的雪水通过断裂形成的裂隙渗入地下,被岩浆层的高温加热,深部热水多数含有气体,当热水温度升高,上面若有致密、不透水的岩层阻挡,压力会越来越高,在地表裂隙薄弱的地方,形成间歇喷泉,喷泉的大小与喷水的高度,因为压强的不同而不同。绘图/杨金山

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

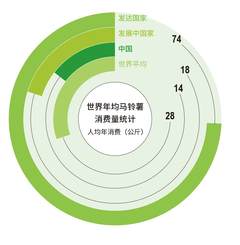

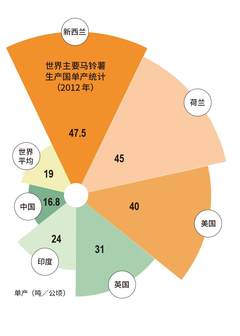

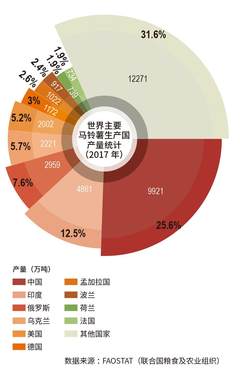

中国是全世界马铃薯种植面积与产量都居首位的国家

马铃薯是一种在世界广泛分布的粮食作物,种植最多的地区主要是在亚洲和欧洲,特别是中国、俄罗斯及欧洲北部地区。中国是全世界马铃薯种植面积与产量都居首位的国家。在许多国家和地区,马铃薯都是最重要的主食之一。马铃薯起源于南美洲玻利维亚和秘鲁周边的安第斯山脉地区,据推测可能有上万年种植历史,早期的印加人已把马铃薯作为日常主食。16世纪,西班牙人把马铃薯带到了欧洲,此后马铃薯逐步扩展到世界各地。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

在过去相当长的一段时间里,中国各地河流采砂缺乏统一有效的管理。河砂需求量大,采挖门槛低,获利却颇为丰厚,这使得诸多河湖饱受滥采盗采砂石的困扰和伤害。下图为长江上游的通天河,它上承沱沱河下接金沙江。在2012年前后,通天河采砂规模浩大,甚至蔓延到三江源保护区深处。图为当时通天河畔的挖砂场,堆积的砂石堵塞了大半河道。摄影/杨欣

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

摄影 / 杨欣

在亚欧大陆高海拔的高山草甸以及低海拔的荒漠、草原,从我国西部、北部至蒙古、俄罗斯、中亚、中东至位于外高加索地区的亚美尼亚,都有兔狲分布。分布区看似很广,但兔狲种群总数量不算多,并且多处栖息地破碎、零散。它们的栖息地通常自然条件较为严酷。兔狲在形态、生理以及行为上都表现出了对极端气候、不稳定的食物来源以及来自天敌胁迫的适应。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

麻贡嘎的连绵雪山是温泉不息的水源

从高空俯瞰,措普沟的河谷地貌与措普湖的冰川U形谷相连,连绵的雪山是麻贡嘎雪山,上面覆盖着厚厚的冰雪。连绵的雪峰为章德与章柯草原提供了丰富的水源,同时也使得地热温泉水得到有效的补充,能永续喷涌,让我们随时都能见到温泉与雪山相依的情形( 摄影/温钧浩)。

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

摄影 / 温钧浩

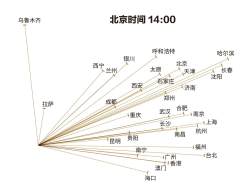

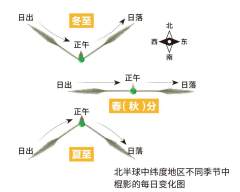

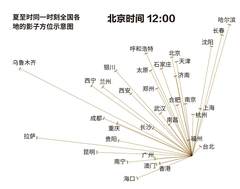

除了制作日晷外,影子和太阳的关系还能用来制作地图

同一时刻不同城市的影子变化是有规律可循的。假设我们在全国各省会城市都立上了一根同样的木棍,那么同一时刻各地木棍的影子就与太阳的方位,也就是太阳和该地区的相对位置有关。而反过来想,我们画出了各地影子的变化,也就能反映出各地的位置关系以及太阳的方位。结果正是如此,图中展示了夏至日不同时刻全国各地的影子情况,保持这些影子的方位不变,将影子起点对齐再叠置到一起,终点正指示了各个城市的相对位置,起点正指示了当时太阳直射点的位置。原图制图/章佳杰

“棍影”——在太阳转身的地方思考

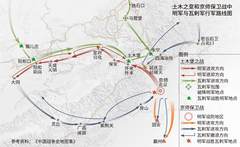

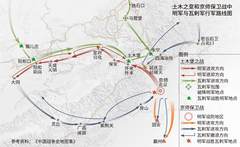

庚戌之变再次上演了蒙古兵围京的一幕,这次蒙古兵是从京师东北方的古北口进来的

1550年,蒙古土默特部首领俺答汗率兵南下,明朝为了不重蹈土木之变的覆辙,便将主力集中到了京师西北方的防务上。俺答汗偏偏选择了攻打京师东北方的古北口,虽然古北口长城险峻异常,但明军兵力分散,蒙古兵集中兵力攻打一处,破关便不是难事。俺答汗攻下古北口后,包围了北京(绘图/肖琼)。

等待被全面发现的明朝京师北防线

母亲每次捕食归来,幼崽们都会遵守取食秩序,绝不争抢

兔狲主要以鼠兔以及沙鼠、田鼠等小型啮齿类为食,偶尔也捕食旱獭、野兔、小型鸟类、爬行动物以及昆虫等。这次兔狲母亲叼回一只未成年的旱獭,三个幼崽没有蜂拥争抢,它们排好次序,轮到谁,谁就出巢迎接母亲。小兔狲从母亲嘴中接过旱獭,满脸幸福;兔狲母亲则睁大眼睛,警惕地跟在孩子身后。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

图为浑善达克沙地的沙漠砂,风化强烈,粒径小,磨圆度极高,像一把五颜六色的宝石小球。其颗粒太过光滑圆润,与水泥的咬合力不够。且沙漠砂含碱量高,会与水泥等产生化学反应,给建筑安全带来隐患。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

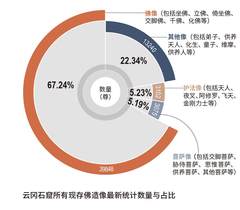

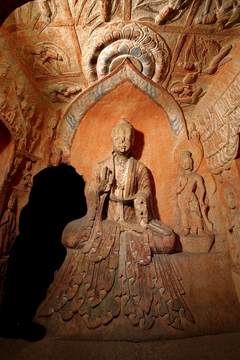

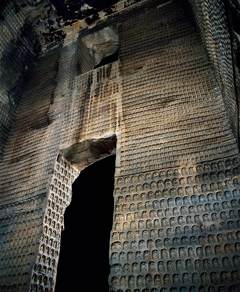

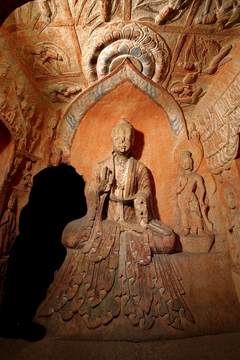

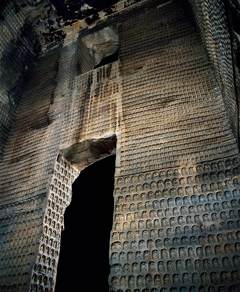

云冈石窟采用三维激光扫描技术与多图像三维重建相结合的工作方法,重建了云冈石窟第13窟的高保真彩色三维模型,可以让人们一窥整个洞窟的全貌。在此基础上,通过引入国内自主研发的高精度3D打印机,以三维激光扫描技术结合3D打印铸模技术,复制文物本体的所有细节,达到文物材质以及色彩纹理上的高精度还原。为确保与文物本体的质感一致,再使用机械拼装、泡沫填充、拼缝处理、喷砂上色等工艺,最终形成原尺寸、高保真的石窟复制品——3D打印佛造像。图为交脚菩萨像对面的南壁

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

正在喷涌的沸泉,泉口的温度高达85℃即便是夏季的正午时分,依然是雾气弥漫。由于这里泉水温度太高,泉眼周围的植被几乎没有,远处是措普沟里有名的山峰——扎金甲博。

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

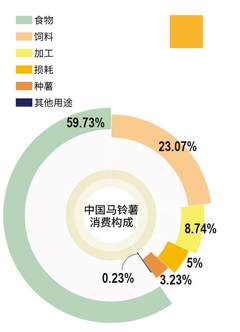

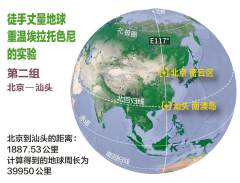

北京到汕头的距离:1887.53公里计算得到的地球周长为39950公里

“棍影”——在太阳转身的地方思考

在海拔4100多米的章德草原上,分布有许多温泉泉眼,这里视野开阔,四周雪山环抱。措普沟温泉群主要分布在章德草原和茶洛乡麻曲峡谷中。章德草原上温泉泉水温度很高,普遍在80℃以上,当地牧民在早晚会在温泉边洗漱,也会用温泉水洗衣服。图中是两个藏族妇女在这口温泉洗潄之后,欢快地向家走去。

摄影/柴树清

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

摄影 / 柴树清

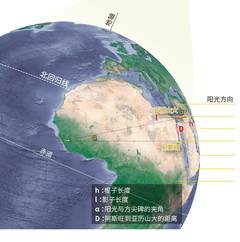

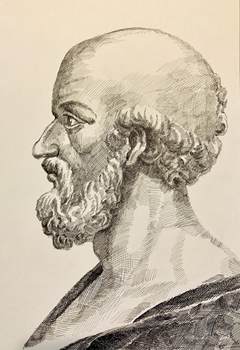

2000多年前,“地理学之父”埃拉托色尼就精确测算了地球周长

“Geography”这个术语是埃拉托色尼(约公元前276年—公元前194年)创造的,除此之外,在丈量地球的进程中,他更是做出了奠基性的贡献,因此他被西方地理学界尊为“地理学之父”。如图所示,埃拉托色尼了解到每年夏至时期,埃及的阿斯旺会出现太阳直射现象,他就选择了位于阿斯旺正北的亚历山大城,在夏至正午测量了阳光与方尖碑的夹角α,并且委托商队测量出了两城之间的距离D,由此计算出了地球周长为39690公里。在他对地球的大小和形状了解之后,重新绘制了带着经纬线的世界地图,还提出了地球五带的划分。虽然他的作品已经失传,但是他的部分研究成果可以在其他学者的引用文献中拼凑还原出来。埃拉托色尼肖像绘图/王端杰

“棍影”——在太阳转身的地方思考

行踪隐秘的猫科动物悄然出现在四川石渠

近年来兔狲成为“网红”。它们相貌独特,表情呆萌,在猫科动物中拥有很高的辨识度。虽然人气很高,但很少有人在野外见过兔狲。它们通常栖息在草原或者岩石裸露的山地,体色具有很好的隐蔽性。在四川石渠县,摄影师吕玲珑长期观察并拍摄了四只兔狲,它们的巢穴位于海拔4300米的高山草甸。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

祈福的石板堆搭的玛尼堆,成为兔狲幼崽的活动乐园

根据多日的观察,摄影师吕玲珑发现兔狲的巢穴在一处用很多石块、石板搭建的玛尼堆中。玛尼堆的石板与石块间有很多洞隙,兔狲母亲独自带着3只幼崽生活在这里。为了不干扰兔狲的正常生活,吕玲珑躲在距离玛尼堆70—80米的一处石墙后面。他连续多日守候在此,记录下很多第一手的观察资料。幼崽当时大约2—3个月大,母亲外出觅食时,它们就在附近草地上嬉戏玩耍。玩儿累了,回到巢穴附近找一块暖和的石板趴在上面打盹、晒太阳。它们身边的石板上,很多都刻着祈福的藏文真言和经文。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

极为难得的温泉水热景观

茶洛乡麻曲河峡谷是连接318国道与措普寺、章德草原的通道,当地百姓最早就是沿麻曲河峡谷放牧。随着公路的修建,这里的美景慢慢进入公众的视野。茶洛乡麻曲河峡谷中的温泉群是措普沟众多温泉群中的一处,这里有诸多高温气热泉,常年云蒸霞蔚,热气缥缈,并伴随磅礴的间歇喷泉和惊天动地的水热爆,成为横断山区难得的可以观赏的温泉景观。

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

每年秋季,是黑龙江省马铃薯收获的季节。黑龙江是我国粮食生产大省,也是马铃薯种植大省。该省的黑河、齐齐哈尔、绥化、牡丹江、大庆等地,都是马铃薯主产区。其中齐齐哈尔的克山县和黑河市,是全国著名的“土豆之乡”。在我国西南、西北等马铃薯主产区,由于受耕作习惯、种植规模、地势地形等因素影响,马铃薯生产普遍停留在手工作业和半手工、半机械化生产状态,而在黑龙江省,商品马铃薯种植面积大,机械化作业程度高,大型机械代耕代收十分普遍。摄影/崔春英

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 崔春英

兰州到蒙自的距离:1406公里计算得到的地球周长为39650公里

“棍影”——在太阳转身的地方思考

兔狲一家四口悉数出洞,在玛尼堆顶的石板上活动。画面中可以清晰看到三只幼崽,它们的母亲躲在石板后的阴影中不时四外观望。在夏季,兔狲毛略薄一些,颜色则更深,在有裸露石块的草地中是很好的伪装。静止不动的兔狲,看起来就像是一块石头;身上的斑纹有迷彩效果,能够平衡自身的影子,有利于捕猎时伪装,也可以躲避被赤狐、狼以及猛禽等天敌发现。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

热泉是大自然给予这里的特殊馈赠

由于措普沟温泉众多,当地百姓已经将泡温泉当作生活中不可缺少的一部分。

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

目前中国已培育出以紫色、红色为主的彩色优质马铃薯,将紫、红色马铃薯老品种与优良高产马铃薯品种杂交,改良筛选出了不同品系的彩色马铃薯。图为无土栽培的马铃薯(摄影/成亚峰)。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 成亚峰

幼崽逐渐长大,它们的成长经历成为我国罕有的野外观测记录

猫科动物虽然敏捷凶猛,也同样低调、警觉。贸然接近虽然可能拍到精彩照片,但很可能让兔狲离巢,甚至造成幼崽夭折。经过几个月的漫长相处,吕玲珑从最初数百米的距离,逐渐可以靠近至与兔狲几十米远的地方。这窝兔狲早已习惯了吕玲珑这位朝夕相处的邻居,最近时,吕玲珑和它们只有20米,兔狲们仍没有表现出警觉或者紧张。长期观察对于我们了解这个独特的猫科物种非常重要,网络上关于兔狲的图片很多,然而关于我国野生兔狲育幼行为的观察之前并无报道。在四川、青海与西藏等地,据估测生活着数千只兔狲,目前我们对它们的了解还是太少了。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

摄影 / 供图/兰阇

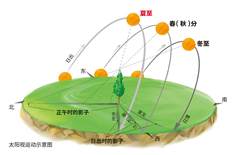

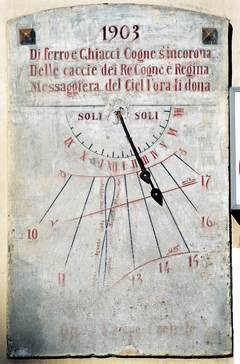

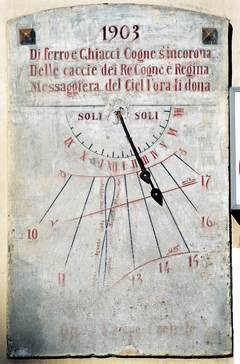

日晷的发明灵感来自于太阳的视运动

夏至当天,我们在南澳的自然之门旁拍摄了这样一组从早到晚的影子变化,太阳从东到西,影子从西到东,正午的时候,影子在杯子正下方。古人就是这样通过观察影子的变化规律,制造出了日晷:以北半球中纬度地区的某地为例,夏至早晨,影子指向西南方向,中午指向正北,傍晚指向东南方向,整个轨迹形成了一道开口向南的抛物线;冬至时相反;春秋分时日出日落的阴影东西相对,中午时阴影也指向正北,就全天的阴影轨迹而言,越靠近赤道,越接近于一条直线。组图摄影/金揭海 绘图/沈轲飏

“棍影”——在太阳转身的地方思考

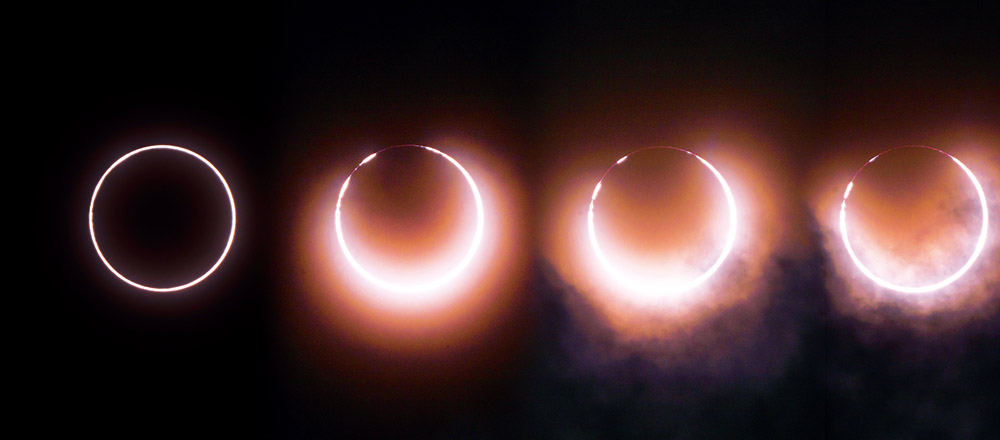

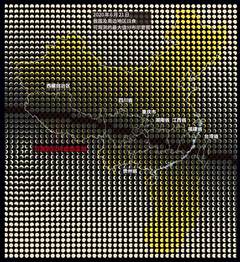

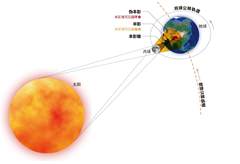

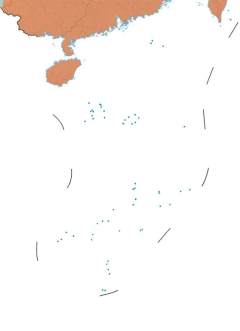

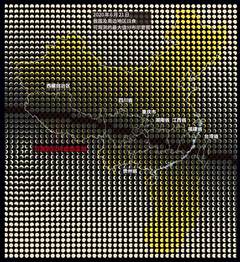

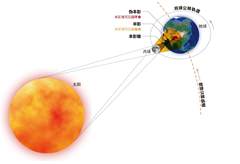

我国及周边地区对本次日食的观测状况如图所示。图中呈现出各地可以看到日食“食分”的最大值。按照北京时间,从当天12:58分开始,月影区从西藏阿里地区入境,这时日环食带的宽度仅有20公里左右。之后月影区一路向东偏南经过四川、贵州东北、湖南南部、江西南部、福建厦门,此时日环食带宽度逐渐扩宽到大约50公里;之后月影区横穿台湾中南部,最终结束于太平洋上空。仔细看图可以发现,我国多数地区可以看到日偏食,但能看到日环食的区域非常有限。加之天气原因,多处预期的日环食观测地由于阴云遮挡,痛失观测机会。制图/章佳杰

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

兔狲母亲为孩子准备了不止一处巢穴

母亲或许察觉到巢穴暴露,或许出于其他考虑,忽然一天,它带着幼崽搬家了。它们住进了山脊另外一侧,距离玛尼堆二三百米外的一处石堆。在没有树木灌丛遮挡的生境中,合适的巢穴对兔狲的生存至关重要。兄弟三个逐渐长大,兔狲妈妈依然每天独自奔波,给它们寻找食物。而兔狲父亲从未回来管过孩子。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

图为2015年拍摄的云冈石窟全貌。从两张图片上可以看出,云冈石窟的周边环境发生了巨大变化。自然山势将整个云冈石窟群分为东部、中部和西部三个洞窟区域。东部窟区延长约260余米,按编号有主要洞窟4个,为第1窟至第4窟及其附属洞窟21个,共有洞窟25个。中部窟区延长约230余米,按编号有主要洞窟9个,为第5窟至第13窟及其附属洞窟111个,共有洞窟120个。西部窟区延长约350米,按编号有主要洞窟32个,为第14窟至第45窟及其附属洞窟77个,共有洞窟109个。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

麻曲河伸臂桥附近是温泉的集中区之一

茶洛乡麻曲河上建有藏式伸臂桥,成为往来两岸的重要通道。当地百姓走亲访友和日常放牧,都要经过这烟雾缥缈的河谷。这里有大量间歇喷泉、沸喷泉、沸泉、间隙沸喷泉等,蒸腾的雾气有疏有密,大有“你方唱罢我登场”的意味,而泉眼在藏式伸臂桥这一带相对集中,在这里能见到绝大多数的温泉形态。摄影/李政操

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

摄影 / 李政操

耕地贫瘠、降水稀少的贫困地区种植马铃薯,不仅解决了主粮问题,也可脱贫致富

2017年3月,云南省昭通市彝良县树林彝族苗族乡,当地百姓正在马铃薯扩繁基地进行播种(摄影/赵昱)。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 赵昱

未来80年,国内哪些地方有机会看到日环食?

2020年6月21日的日环食之后,至本世纪末的未来80年,我国境内理论上还可观测到日环食11次。每次日环食的发生时间与可观测范围如图所示。图中可以看出,2057年日环食仅在新疆东部与甘肃西北部交界的很小区域可见;2074年7月24日的日环食在西沙群岛与南沙群岛之间海域可见;2042年、2063年、2096年将发生的三次日环食只在南海最南端有机会看到。上述5次日环食的观测地绝大多数人难以到达,其余6次日环食预期的可见范围也大多较为狭窄。制图/章佳杰

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

兔狲看似分布广泛,实则很难在野外看到

自然状态下的野生兔狲长着一身浓厚的毛,尾毛和腹部毛尤其长而厚实。它们的毛色大致由浅灰至青橘色,毛尖白色,如同被一层薄霜覆盖着。兔狲大小似野兔,成年的兔狲头与身体总长约45—65厘米,尾长21—35厘米,平均体重只有4公斤左右。在食物充足的夏末,有的个体可长到5.3公斤,虽然看着圆滚滚的,但其实不算胖。它们额头很宽,上面分布着小黑斑。耳朵小而圆,位于头部两侧而不是像兔子那样竖在头顶,据说这样的特征有利于在开阔地带捕猎时隐藏自己。

四川石渠 四只兔狲 野外记录“萌宠”成长

静止的温泉如同一口不断加热的大锅

在章德草原上,除了沸泉还有这种静止如镜的温泉,温度依然高达80℃以上,长年都不干涸。随着光线的变化,会倒映出星空与雪山。终年不息的温泉水中,生长着适应高温的生物,为天然的泉池镶上了彩色的裙边。远处与温泉同框的是第四纪古冰川,我们可以见到冰川作用形成的角峰、刃脊、冰斗等典型冰川地貌。

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

地形地貌、气候条件等对马铃薯的总产量有很大影响

从高空俯瞰,在甘肃山丹军马场一片绿油油的马铃薯种植基地,红色拖拉机的出现,恰到好处地起到了“点睛”的作用,使得原本有些单调的画面具有了更多的生气。我国国土面积辽阔,不同区域之间的地形地貌、气候条件存在较大差异,这些自然环境对马铃薯的总产量有很大影响,如土壤中的营养含量、年降水量、日照时间等,都是影响马铃薯种植面积及产量的主要因素。摄影/赵海洋

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 赵海洋

日晷,用阳光来量化时间的浪漫工具

人类很早就发现了阳光、阴影和时间之间的关系,日晷就是为了度量时间而诞生的工具。四大古文明中都存在使用日晷的记录,发展到后来,日晷除了用来记录时间,还成为了装置用的艺术品,其上常刻有铭文,一般是短诗或者警世格言。国内常见的是赤道日晷,北京故宫内就有一块,圆形晷面与赤道面平行,晷针垂直于晷面,指向北极星,晷针的影子会以均匀的速度在晷面上移动,所以时间刻度是等角的;西欧国家常用安放在市政厅、教堂等建筑物上的垂直日晷,晷面垂直于地面,晷针与地球的自转轴平行,根据晷面朝向的方向不同,时间刻度通常是不等角的。图中这块日晷位于意大利科涅。摄影/De Agostini

“棍影”——在太阳转身的地方思考

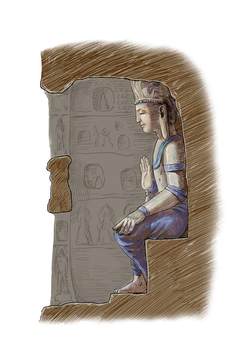

后室南壁明窗东侧角的供养菩萨 第8窟

菩萨头顶宝冠,五官秀丽端庄,面带微笑,双手合十敬行佛教“法的供养”。第8窟所在的中部窟区,保存了云冈石窟雕刻设计最为绚丽多姿的洞窟群,这里有三组规范整齐的双窟(第5、6窟,第7、8窟和第9、10窟)。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

在温泉池中,可以俯瞰奔流的麻曲河和气雾升腾的气热泉。茶洛乡气热泉群沿麻曲河谷两岸分布,在长约1.5公里,宽约300米的范围内,集中了上百个气泉和热喷泉口,绝大部分是大于60℃的高温热泉,其中有些高温温泉的出水温度超过当地沸点,高达85℃以上。这些天然的高温温泉,可以煮熟鸡蛋、土豆等食材,当地农牧民在劳作时,往往把这些食材放在温泉中,到了一定时间就可以取食。摄影/王强

措普沟 藏在318国道边 鲜为人知的温泉群

摄影 / 王强

图为云南省昭通市的百姓将收获的马铃薯装车,运往外地销售(摄影/赵昱)。与其他蔬菜相比,马铃薯更加方便贮藏和运输。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 赵昱

日环食发生原理示意图

发生日环食时,月球的影子如图分为本影和半影。观测者处于本影范围内可看到日全食,在半影范围内能看到日偏食。月亮的本影呈圆锥体,也被称作“本影锥”。如果本影锥长度较短,那么在本影锥缩至一点后会延伸出另一个圆锥体,其扩展方向与本影锥相反。如图所示,这个延伸出的影锥被称为“伪本影”。“伪本影”落到地球表面时形成椭圆形的影区,其宽度最大值为350公里。在伪本影投射笼罩的地球表面,可以看到日环食。因为月球距离地球较远,太阳没有被月球完全遮挡,而留下一圈纤细的金色亮环。随着地球自转以及月球围绕地球公转,“伪本影”和地球表面相交形成的这个椭圆形面会自西向东移动,并在地球表面形成一条狭窄的“日环食带”。在日环食带中的观测者,都有机会看到日环食。制图/章佳杰

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

由于传统主粮增产空间变小,马铃薯被寄予了在未来担当主粮的重任

在甘肃张掖,机械化设备被日益广泛地应用于马铃薯的种植与收获中。曾有专家计算,中国每年新增700万至800万人口,就意味着要新增800万到1000万亩耕地,或者新增相应的粮食进口,否则粮食将不够吃。目前我国耕地面积扩大的可能性并不大,而受耕地资源的约束和种植效益的影响,水稻、小麦、玉米等传统主粮要想继续增产的空间也在变小,难度加大。在此背景下,种植区域广泛、产量较高的马铃薯,就被寄予了在未来担当主粮的重任。

摄影/郑耀德

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 郑耀德

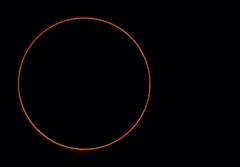

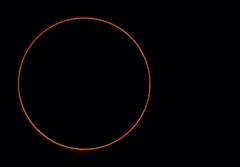

特定波长的光,将厦门夏至午后的日环食完美呈现

2020年6月21日16:10

这张反映日环食的照片图像看似简单,实则来之不易。照片由日珥镜配合天文CMOS拍摄而成,拍摄地位于厦门。由于日珥镜只允许极窄范围的特定波长光通过,所以可以呈现出其他滤光镜无法表现的太阳色球层细节。太阳外圈可以看到些许火焰状的日珥,稍有遗憾的是最近几年太阳处于平静期,否则日珥会更加壮观。摄影/李召麒

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 李召麒

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 李风

日偏食划过北海白塔和故宫上空

2020年6月21日14:50至17:00

本次日食,在北京只能观测到日偏食。尽管如此,很多人都兴致勃勃地观测和拍摄了太阳的变化,朋友圈和微博被海量图片刷爆。日食似乎不再是晦涩的天文科普,而成为全民可以欣赏、可以理解、可以参与和分享的摄影话题。这次日食发生时太阳的角度比较高,想结合北京标志性景色来拍摄并不太容易。摄影师们分别选择北海白塔和故宫三大殿为图片前景,以间隔曝光和叠加的方式,展现出太阳从被月亮遮挡到复圆的全过程。摄影/陈海滢 徐可意

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 陈海滢 徐可意

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 成亚峰

而在厦门大学附近视野开阔的白城海滩,摄影师章佳杰尝试挑战结合地面景色的日环食拍摄。通过间隔曝光及叠加,太阳运动轨迹与日食的变化过程清晰地呈现在地标建筑厦门双子塔上空,海滩上的游客则为画面增添了生机。根据天气预报,当天厦门的天空中同时有高云和低云。幸运的是,零星的低云并没有遮挡住太阳,而绵延的薄层高云反而引发了日华现象,在太阳周围呈现了多层彩虹色的环。于是在日环食“食甚”阶段(月影中心和日面中心最接近的时刻),太阳的金环在内,日华的多层虹彩环在外,展现出“环环相套”的奇观。

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

北京大学考古文博学院 教授 山西大学 副校长 杭侃

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

在我国,马铃薯产地很多是分布在耕地贫瘠、降水稀少的贫困地区,马铃薯不仅是当地人的主粮,也是脱贫致富的重要作物(摄影/成亚峰)。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 成亚峰

厦门白城海滩成为绝佳观测地

2020年6月21日14:40至17:30

投影观测法是天文观测日食的传统方法。观测者只需在屋子里架设一台望远镜,后端接上显示投影的磨砂屏幕,或者直接使用金属板甚至墙壁,就可以进行日食观测(摄影/张超)。

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 张超

金环落日的美景,不知何日再相见

2010年1月15日16:00

日环食难得一见,如果金环日食恰逢日出、日落,机会就更加难得。这张照片拍摄于十年前,2010年1月15日,我国西南至山东一线可见日环食,在山东沿海,日环食刚好发生在傍晚日落时分。当时,摄影师周昆赶往青岛市红岛东南隅的东大洋村,在他眼前,太阳即将变成一轮金环沉入黄海,低空的薄云让形同镰刀的落日更加魔幻。很遗憾,今年这次日环食在国内无法看到带食日出或者日落,下次“金环日落”出现在我国境内,或许还需要40多年的漫长等待 。摄影/周昆

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 周昆

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

卢肖平 国际马铃薯中心亚太中心(中国)主任 绘图/郭鼎一

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

英国多塞特郡 这座方尖碑对古埃及象形文字的破译起了决定性作用

1818年至1819年,英国探险家威廉·约翰·班克斯爵士第二次远赴埃及,并在伊西斯神庙的废墟中发现了一座倒塌的方尖碑。这座石碑高3.66米,班克斯爵士把上面的铭文印成版画,分发给各国的埃及学家研究,又用了8年时间把方尖碑运到了自己家——英国多塞特郡的金斯顿·莱西庄园。巧的是,这座方尖碑与著名的罗塞塔石碑上的铭文刚好可以互补参照,在以法国历史学家商博良为代表的学者们的努力下,象形文字的谜题终于得以破解。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

马铃薯所具有的耐寒、耐旱、耐贫瘠等特点,在拥有众多高山深谷的横断山区发挥得淋漓尽致

四川省凉山彝族自治州的一户人家和邻居聚在一起,分享着美味的马铃薯。对于世代居住在大山里的人们来说,丰收的马铃薯意味着生活有了一个基础的保障。凉山州的土层深厚而疏松,透气性好,土壤微酸,适宜种植马铃薯。这里的马铃薯在长期栽培和自然选择下,形成了自己独特的产品特征。凉山州位于青藏高原东南缘,横断山区的东部,马铃薯所具有的耐寒、耐旱、耐贫瘠等特点,在拥有众多高山深谷的横断山区发挥得淋漓尽致。摄影/何万全

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

意大利罗马 万神殿前的“明星”,影视作品的常客

这座方尖碑就矗立在著名的罗马万神殿前,并以罗马标志性建筑的身份,频频出现在影视作品中。经典电影《罗马假日》中,公主曾在万神殿方尖碑附近的咖啡厅就餐(实际为布景)。在2009年的电影《天使与魔鬼》中,汤姆·汉克斯饰演的教授也曾不小心走到这座方尖碑前。它碑身上的象形文字铭刻着建造者——埃及新王国第十九王朝法老拉美西斯二世(约公元前1303—前1213年)的荷鲁斯名(埃及法老的王名之一,代表神圣地位)、加冕名和出生名。1171年,教皇克雷芒十一世决定将方尖碑竖立于此,其底座是由建筑大师贝尼尼打造的。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

蒙自:以烟囱为相框,留住太阳直射的证明

北回归线从云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市穿过,这里是热带的边缘,晴天多,光照充足,太阳的照顾让蒙自石榴闻名全国。夏至当天正午,摄影师找到了一处十多米高的烟囱来记录太阳从北回归线经过的景象,此时烟囱就相当于一条铅垂线,摄影师的镜头对准了烟囱口,捕捉到了太阳经过的画面。摄影/左凌仁

(若未经安全部门许可,请勿随意模仿。)

“棍影”——在太阳转身的地方思考

摄影 / 左凌仁

意大利佛罗伦萨 欧洲豪门美第奇家族后花园中的珍宝

这座方尖碑位于佛罗伦萨皮蒂宫后的波波里花园,皮蒂宫为著名的美第奇家族的宅邸。美第奇家族是15至18世纪的欧洲名门,在文艺复兴中扮演了至关重要的角色。他们不仅赞助培养了米开朗基罗等大艺术家,收藏了拉斐尔、提香等人的无数珍贵作品,还将罗马帝国皇帝克劳狄乌斯从埃及运到罗马伊西斯女神庙前的方尖碑遗存搬到他们在罗马的别墅花园中,之后又迁移至佛罗伦萨皮蒂宫的波波里花园。这座石碑建造于拉美西斯二世时期,原矗立在赫利奥波利斯太阳神神庙前,与如今在罗马火车站前共和国广场附近的方尖碑是一对。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

王希卓 农业农村部规划设计研究院 高级工程师 绘图/郭鼎一

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

美国纽约名为“埃及艳后的针”,其实与艳后无关

这座方尖碑位于纽约中央公园,与英国伦敦泰晤士河堤岸上矗立的方尖碑原为一对,两座石碑一同被人们俗称为“埃及艳后的针”,但它们其实与艳后克利奥帕特拉七世没有关系,而是法老图特摩斯三世为庆祝他的第三个银禧(第30年的统治)而建造。1869年,为了庆贺苏伊士运河竣工以及美埃之间贸易关系建立,埃及时任领导人伊斯梅尔·帕夏将这座方尖碑作为礼物赠送给美国。美国人光是为了将50吨重的基座拖过曼哈顿的大街并停放在中央公园内,就用了足足32匹马,同时又搭设轨道,架设类似于吊车的机械,将方尖碑体运输并竖立在基座上。为了固定它,美国借鉴古罗马人竖立方尖碑时的做法,制作了四只铜蟹作为角垫,蟹钳上还刻有这座方尖碑的历史信息。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

在我国,除了作为传统的主食和菜肴直接食用之外,马铃薯还能进行多种类型的深加工。马铃薯的独特之处就在于,它既能做主粮又能做蔬菜,还能做高端产品的原料。马铃薯被誉为全营养食物,除了淀粉,蛋白质、维生素、钾和钙等含量也很丰富。马铃薯还是非常重要的加工原料作物,可加工成2000多种附加值更高的食品、工业和医药等制品。不过,虽然我国已是世界最大的马铃薯生产国,但每年还需花1亿多美元从国外进口马铃薯和马铃薯制品。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

京师北防线由东向西呈弧形展开,犹如巨碗,将北京扣在正中

在北京北部,有两道从东到西延伸的长城防线,两道长城以北京延庆的四海冶为分界点,分为外长城和内长城,成为拱卫北京的两大链条,即京师北防线。明朝时,长城沿线设置军堡、卫所、军驿等用来屯兵、传递军情,军堡负责具体段落的防卫,相邻军堡首尾相连,串联起了整条线的防务。京师北防线的修建几乎贯穿明朝始终,为拱卫国都安全起到了重要作用。

等待被全面发现的明朝京师北防线

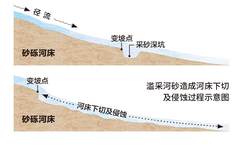

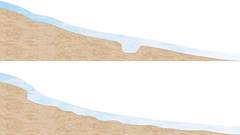

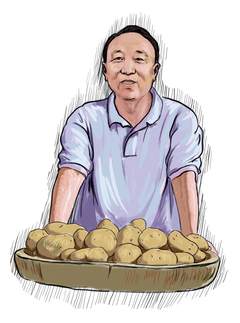

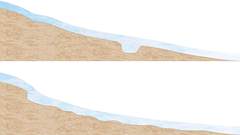

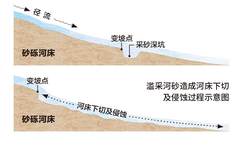

图为挖砂造成河床下切的示意图,大量挖砂深坑造成径流溯源侵蚀并冲刷下游,使整个河段河床下降。绘图/张洵

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

我国建立了世界上最多的北回归线地标,台湾岛上就有三处

这里是位于台湾嘉义县的北回归线公园,除此之外,花莲和澎湖也都设立了北回归线地标。嘉义县的地标上标注了“北纬23°27′”,记录了北回归线北移的现象。摄影/黄子明

“棍影”——在太阳转身的地方思考

摄影 / 黄子明

以色列凯撒利亚 最寂寞的古埃及方尖碑

凯撒利亚位于地中海东岸,是罗马帝国在犹太行省耶路撒冷的代理王——希律王于公元前30年左右建造的港口城市。罗马统治者曾于公元2世纪在那里修建竞技场,当时在竞技场竖立从埃及行省运来的方尖碑已成为罗马的一种传统,这座方尖碑也不例外。如今,竞技场遗址与圆形剧场遗址、旧港口等罗马帝国时代的废墟已一同成为以色列凯撒利亚国家公园的一部分,但公园内难觅相关标志和介绍,石碑孤独地伫立在荒草之间,显得十分寂寞。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

防线的漏洞和人事的失灵导致了土木之变的发生

1449年发生的土木之变中,明英宗朱祁镇被瓦剌兵抓走,明朝册立朱祁钰为新君,也就是明代宗。土木之变后,瓦剌兵围攻了北京,兵部尚书于谦组织了京师保卫战,击退了围京的瓦剌兵。土木之变发生是由于京师北防线的“外链”被轻易攻下,“内链”兵力分散出现关隘防守漏洞造成的。但是任何防线都是由人驻守的,宣府总兵杨洪在土木之变中没有发兵勤王救驾,该发挥作用时没有发挥。这也是明朝迁都以来,北京第一次被蒙古兵包围,从此之后明朝对蒙政策便从战略进攻转向了战略防御。

等待被全面发现的明朝京师北防线

梵蒂冈 罗马及周边众多古埃及方尖碑中唯一的无字碑

矗立在梵蒂冈圣彼得广场的这座方尖碑高25.37米,它十分特殊,碑体四面没有雕刻任何象形文字,是罗马一带诸座方尖碑中唯一的无字碑。此外,罗马一带的其他方尖碑在中世纪都曾倒塌过,唯有这座碑始终矗立。这座方尖碑的来历至今尚没有明确结论,原来可能是安放在赫利奥波利斯城中,后又移至亚历山大城。公元37年,罗马帝国卡里古拉皇帝将它运到罗马,竖立在尼禄竞技场。1586年,教皇西斯托五世下令建设的圣彼得广场完工,方尖碑也被迁移至此。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

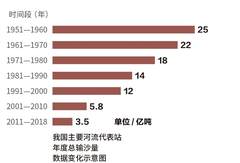

两张趋势图呈现出鲜明的对比和矛盾:几十年间,中国砂子使用量剧增几十倍,河流输沙量却快速降低,河砂已不再是取之不尽用之不竭了(过去河砂存在大量盗采,难以统计出准确的挖砂总量,故以水泥产量的增长来表现砂子使用量的激增)。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

地图为我国马铃薯种植区划分布图。由于地形地貌、气候条件等自然因素差异,马铃薯的种植和产量也有很大差异:在北方多为一季作物,中原地区为二季(春秋)作物,西南地区为双季混作区,而南方则利用冬闲地,在秋冬或冬春二季种植马铃薯。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

意大利罗马 罗马首任皇帝奥古斯都征服埃及的战利品

公元前30年,屋大维打败与埃及结盟的对手安东尼,消灭了古埃及的托勒密王朝,并成为罗马帝国的首位皇帝,即奥古斯都皇帝。公元前10年,奥古斯都皇帝将这座原本矗立在赫利奥波利斯神庙前的方尖碑运到罗马,竖立在马西莫竞技场。1586年,人们在马西莫地下发现了它,教皇西斯托五世将其重新竖立在今天的罗马人民广场中央。古埃及方尖碑原本用于歌颂太阳神,但当它们被迁移到罗马和梵蒂冈这样的基督教核心地带,往往会被插上十字架,转而为基督教服务。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

“中西合璧”的东壁交脚菩萨盝形龛 第11窟

由于佛教弥勒信仰的盛行,云冈石窟雕刻了大量交脚菩萨造像,并以装饰华丽的盝形龛式作为佛国“兜率天宫”,以表现弥勒在“兜率天”作“补处菩萨”时的情景。盝形龛来自于古印度及犍陀罗佛教艺术,并与圆拱龛一起扎根云冈,成为云冈石窟基本龛式之一。云冈石窟中期以后出现的盝形龛,往往在龛两侧雕刻中国式阁楼式塔,“中西合璧”使这种龛式更加绚丽多姿。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

法国巴黎 傲立巴黎中心,接受万众瞻仰

欧洲的中心之一是巴黎,巴黎的中心是协和广场,而协和广场的中心,便是这座有4000年历史的古埃及方尖碑。这座方尖碑高约23米,建造于拉美西斯二世时期,原来是卢克索神庙前两座方尖碑中的一座。1831年,为了感谢法国学者为揭开古埃及文字千年之谜做出的贡献,奥斯曼帝国的埃及总督穆罕默德·阿里决定将它赠送给法国国王路易·菲利普,法国则回报以一座大钟,这成为埃法两国文化交流中一个具有重要象征意义的里程碑。人们为方尖碑特别建造了大船,载其航行过尼罗河、地中海、大西洋、塞纳河,直至1836年10月25日,方尖碑终于矗立在协和广场的正中央。不过,方尖碑原本的金顶早在公元前6世纪就已不翼而飞,法国政府下令重制金顶,覆于其上。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

东壁右侧音乐树 第38窟

音乐树位置在第38窟东壁龛下,画面左侧是供养人,穿着华丽并有侍者为其撑伞盖,表明其是贵族阶层人士。画面右侧是“音乐树”。第38窟的音乐树雕刻,将演奏不同乐器的乐伎人物置于树枝上,可谓石窟乐伎雕刻中佛教传说与现实生活有机结合的典型代表。据说释迦牟尼是在菩提树下得道,菩提树又称乐音树,所谓“微风吹树叶,而出音乐之声也”。这是人们通过对菩提树的美好追忆,歌颂佛陀之神奇伟大,同时也曲折反映了佛教与音乐的密切关系。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

土耳其伊斯坦布尔 方尖碑因过于高大而免于战争的劫难

这座方尖碑大约建造于公元前1450年,埃及新王国第十八王朝法老图特摩斯三世为了纪念父亲,在卡纳克神庙前将其竖立。罗马帝国君士坦丁大帝迁都后,准备用它来装饰新首都君士坦丁堡的竞技场(今土耳其伊斯坦布尔苏丹阿赫迈特广场),但由于运输的问题,直到狄奥多西一世统治时期(379—395年),方尖碑才被竖立起来,并且石碑下部约三分之一的部分都遗失了。即使如此,这座方尖碑仍然非常高大,加上底座约有26米。后来十字军东征进攻君士坦丁堡时,他们掠夺、摧毁了城内无数奇珍异宝,但方尖碑却因太过高大而幸免于难。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

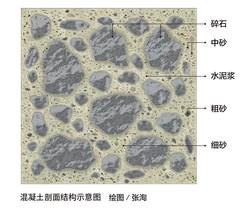

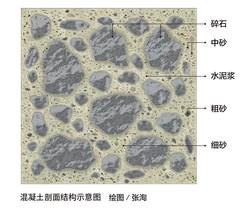

下方剖面图展示出砂石骨料对建筑业的重要性,普通混凝土构成中,除了作为胶结物的水泥之外,约七八成都是砂子和碎石(统称砂石骨料)。碎石及不同粒径的粗、中、细砂由大到小搭配,形成良好级配,提高混凝土的密实度,降低孔隙率,同时抑制收缩,防止开裂,降低成本,与钢筋等共同建构骨架传递应力,可大大增强钢筋混凝土的强度、耐磨度等性能。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

后室南壁和东壁上层首次以影像形式呈现出来 第8窟

第8窟与第7窟是一组规模相当、内容相连、艺术风格一致的双窟,作为云冈中期洞窟的先驱,是云冈首先出现的具有强烈中国化石窟形制的洞窟。其前堂后殿的平顶方形洞窟设计前所未有,无论是壁面上下分层、左右分段的龛像布局,还是窟顶的平棊藻井雕刻,都蕴含了丰富的中国元素。佛教石窟寺艺术的中国化进程,可以说是在云冈起步的。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

改变历史的京师北防线也在被历史改变

京师北防线上的军堡数量众多、种类丰富,它们见证和改变过历史,却因军事功能的丧失而被渐渐废弃,与生活在这里的人们相守相伴,在塞外风沙中记录着远去的烽烟。这些军堡、边墙、烽燧等设施很多都被沿线居民用做了建筑材料,砖头瓦块被扒下来盖房造屋,很多军堡在田野间任凭风吹雨打,渐渐荒芜。图为张家口蔚县的羊圈堡,始建于明成化年间,是一处规模较大的军堡,今只有遗址留存于荒野中。

等待被全面发现的明朝京师北防线

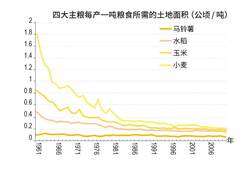

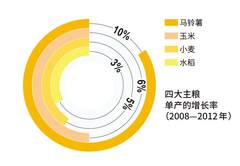

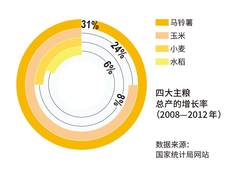

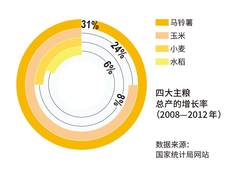

四大主粮

总产的增长率(2008—2012年)数据来源:国家统计局网站

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

京师北防线虽然被明朝用心经营,但其中却也包藏着隐患

京师北防线的内长城穿行在燕山、太行山上,有高山险阻,但山间通道众多,所以明朝在很多通道处修建了关隘,守关的兵力也就越来越分散;外长城大部分都在燕山以北,地势多为平缓之地,想要借助地势修筑屏障在很多地方实现不了,只能靠增加守军来防卫,所以外长城单位距离的军堡数量要远高于内长城。图为张家口蔚县的西大坪军堡,扼守着古蔚州通往宣化府的交通要道,地理位置十分重要,是拱卫京师的重要军堡。

等待被全面发现的明朝京师北防线

图为蔚县单侯堡,至今仍有村民居住,堡外关帝庙前矗立的石旗杆是其标志。

等待被全面发现的明朝京师北防线

1880年,埃及赠予美国一块方尖碑,美国也为此专门改造了一艘蒸汽船,从埃及亚历山大港将石碑装载后运往纽约,同时修建特殊的轨道和大型机械将其搬运并竖立在中央公园,其间还经历了一场暴雪。

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

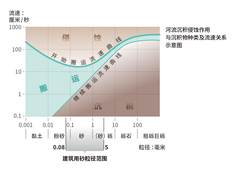

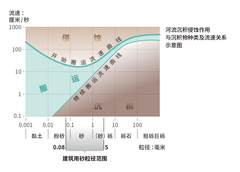

“生产”+“包邮”:河流是天然的流动建材场

按粒径,河流沉积物可分为粗巨砾、细砾、砂、黏土等多种,在地形、水量、流速的共同影响下,河流的侵蚀及沉积都有规律可循,并在空间上呈现出明显的分类沉积现象,总趋势是由粗变细,从上游至下游砾石渐少,砂和黏土渐增。同一河段,河道剖面上下也会有明显分层。这种自然分选和富集,让河流成为砂的天然生产流水线。特定河段及湖泊会积累大量粒径适宜的优质河砂,仿佛是为人类贴心打造的天然建材场。图为长江湖北段的某江心沙洲。摄影/柳斌

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

摄影 / 柳斌

云冈石窟中印合璧、塔中有塔的杰出作品之一 第6窟

胁侍菩萨头顶摩尼宝珠冠,披帔帛,穿大裙,身姿婀娜,亭亭玉立,手握供养物,脚踏莲花台,立于佛塔前。九层阁楼式佛塔位于中心塔柱四角,塔座四角又雕刻四座印度式覆钵塔(窣堵坡),是云冈石窟中印合璧、塔中有塔的杰出作品之一。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 刘雯

太阳直射的证明,从洞穴探险开始谈起

夏至时分,洞穴探险爱好者伍红鹰和他的队员们来到了北回归线附近、广西南宁市隆安县屏山乡。广西有着世界闻名的喀斯特地貌,天坑正是其中以惊险神奇著称的喀斯特负地貌。队伍这次并非为了探险而来,而是为了捕捉到“夏至时太阳直射北回归线”这一现象的直观证据。摄影/向航

图为如今的土木堡,只剩下部分断壁残垣,已与历史上的军堡建构截然不同了。

等待被全面发现的明朝京师北防线

国家有关部门正在推进马铃薯产业的发展,目标是将马铃薯从蔬菜转变为“中国式主食”

在我国很多地区,马铃薯的种植与收获还需要依靠大量的人力,机械化程度并不普及。自上世纪60年代开始,我国马铃薯产量开始大幅提升,并逐渐跃居世界首位。目前,国家有关部门正在推进马铃薯产业的发展,目标是将马铃薯从蔬菜转变为“中国式主食”,也就是将马铃薯加工成适合国人消费习惯的面条、馒头、饼,实现由副食消费向主食消费转变。摄影/孙新宝

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 孙新宝

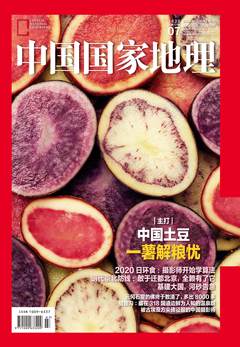

马铃薯的品种和色彩,也许远比我们想象的要丰富多样

起源于南美洲安第斯山区的马铃薯,目前已在150多个国家种植,品种类型变得越来越丰富多样了。除了我们常见的土黄色之外,还有不同颜色的马铃薯,如紫色、红色、黑色等。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

汕头南澳:这里有我国大陆地区最东边的北回归线标志

北回归线与我国大陆地区第一个交点,就在广东的南澳岛上,南澳也是广东唯一一个海岛县,岛上的这座“门”形建筑正是为了纪念这条地理分界线。这座北回归线标志塔被命名为“自然之门”,“门”上设计有一个金铜色圆球,球中心有上下贯通、垂直地面的圆管,只有同样垂直地面的直射光才能穿过圆管投射到地面。每到夏至,人们都蜂拥而至观看这一现象。摄影/林俊川

“棍影”——在太阳转身的地方思考

摄影 / 林俊川

长城边墙、军堡、关隘、烽燧、军驿都是京师北防线的组成部分

明朝迁都北京前,曾在北京修建了紫禁城、天坛等众多皇家宫苑,2020年紫禁城、天坛等都将迎来建成600周年纪念,北京也将迎来建都史上的重要纪念年份。其实,在明朝迁都北京前后,还曾在北京以北修筑了漫长的防线,用以阻挡蒙古部族南下,拱卫京师。这其中既有常见的长城边墙,也有众多散落在边墙附近的军堡、关隘、烽燧、军驿等,它们共同构筑起了拱卫国都的京师北防线。图为位于河北省张家口市怀来县鸡鸣山下的鸡鸣驿,为明永乐十八年(1420年)在前朝基础上修筑,距今整整600年,其既是负责传递军情的军驿,又是来往商旅休整的经济重镇,还是一座具备军事防卫功能的军堡。鸡鸣驿是中国现存最大、功能最齐全的古代军驿,也是京师北防线中的重要节点。

等待被全面发现的明朝京师北防线

残缺的北壁佛像,呈现了千年石窟的沧桑历程 第5-11窟

佛像褒衣博带坐于高台上,衣襞纹饰层叠有序,繁缛华丽,铺陈于台前,庄严而富有艺术美感。佛像背后的光芒已然延伸至窟顶,两侧既有胁侍菩萨,又有供养弟子,庄严肃穆。佛像右侧因坍塌与第5窟相通,尽管缺失了不少形象(右侧胁侍菩萨身体部分坍塌),但这种残缺,并未减少艺术美感,反而呈现了千年石窟的沧桑历程。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

云冈石窟研究院工作人员在进行脚手架搭建、除尘、拍摄等工作 第5窟

摄影是为云冈石窟构建全面、完整影像数据库最基础、最根本的工作,共有4个摄影小组参与其中。为保证拍摄质量,云冈石窟研究院为摄影团队配备了洞窟搭架团队和清尘人员,采取拉网式全方位拍摄策略,一个个洞窟拍摄。云冈石窟研究院院长张焯提出的拍摄原则是,从整体到细节,既要彰显洞窟完整的逻辑结构,全面表述所有壁龛内容,包括风化失形的部分,又要突出经典造像艺术效果,兼顾装饰纹样的采集表达。摄影/王雁珜

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

摄影 / 王雁珜

云冈石窟摄影团队拍摄现场

第5窟

云冈石窟位于山西省大同市以西约16公里的武周山南麓。石窟群依山开凿,规模宏大,自东迄西1000余米,现存大小编号洞窟254个,各类佛教人物造像59000余尊(身),各类龛式、塔形和纹样20000余个(处)。史书记载和考古成果说明,云冈石窟始凿于公元5世纪的北魏时期,是我国第一座开凿于首都附近的封建王朝皇家佛教石窟寺院。摄影/王雁珜

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

摄影 / 王雁珜

高角度拍摄首次揭示出主佛像面部细节 第5窟

主佛像头部由肉髻顶至下颌总高度达5.16米,其中肉髻高约1.81米,面部高约3.35米,面部横向宽度(两耳外廓)达4.25米。本次采取以往罕见的高角度平视拍摄,首次揭示出主佛像面部五官端正、容颜慈祥肃穆的生动细节。大约在清代时,主佛像依北魏风格敷泥塑造,螺钉式肉髻,双眉和眼角为甘蓝,双眼珠为黑色,眉中白毫和嘴唇为红色,其余部分覆以金箔。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

图为第6窟中心塔柱上层宝盖上的神兽间神鸟和三角帷幔。平面方形的中心塔柱顶部与窟顶之间凸出一个边长约6米的方形华盖,分为两层,上层各面以联珠纹间隔9个或10个方格,格内(面积约0.3平方米)间隔雕刻“神兽”和“神鸟”;下层是三角帷幔缀宝珠、内衬折叠帷幔纹雕刻。上层格内的神兽和神鸟塑造得凶悍挺拔,彰显护法力量,具有较强的艺术图案性。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

后室北壁上层龛楣帷幔中的飞天与兽面结 第7窟

无论是飞天还是兽面,都表达了护持佛法的宗教意义。同时,这里的雕刻更是一种艺术设计的展示。有着婀娜舞姿的紧那罗,是护法天也是娱佛者;来自于我国传统门扉上的铺首之兽面,在这里成为佛教兜率天宫中不可多得的中华艺术元素之一。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

桥的正影,就在身旁却没人注意到的太阳直射证明

除了各种北回归线标志塔之外,桥也是一个非常好的观测点,却因为它的常见而常常被人忽略。以图中几乎贴着北回归线的南澳大桥为例,平时太阳光线倾斜着照射的时候,桥上的拉索也会有个斜影映在水面,而夏至正午,桥影垂直在桥的正下方,没有斜拉索的阴影,而是一条完美的黑色条带状正影。摄影/林俊川

“棍影”——在太阳转身的地方思考

摄影 / 林俊川

图为张家口赤城县的北栅子堡,当年军堡用砖石砌成,非常坚固,今只剩断壁颓垣(摄影/王宁) 。

图为赤城县的君子堡,军堡城墙仍然保存完好,驻守区内蓄水池塘仍清晰可见,军堡另一侧的校场保留了几百年前的格局。在赤城县,这样的军堡还有很多。摄影/王宁

中心塔柱上层立佛背光之间手执璎珞的化生童子 第6窟

露出上半身的化生童子,眉清目秀,面带微笑,颈饰项圈,臂腕戴钏,双手执璎珞敬行供养。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

图为富含贝壳等海洋生物残体的海砂。贝壳等杂质会降低混凝土强度,且海砂盐分大,会腐蚀钢筋,须经过筛选及淡化处理才能用作建材。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

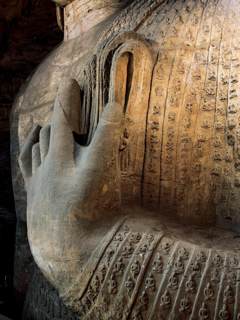

影像清晰再现本尊立佛外披雕满千佛的袈裟 第18窟

立佛像高约15.5米(上图),右臂下垂,小臂以下残断不存,左手臂弯曲,手握“法衣”贴左胸。立佛内着僧祇支,外披雕满千佛和坐莲化生的袈裟(下图)。由于立佛像很高大,站在地面的人很难看清袈裟上的众多小佛像。在大乘佛教艺术中,佛衣或背光上的坐佛都是佛陀的“法身”,这些在佛光中幻现出的无量“化佛”,都是佛陀分身十方世界化度众生的使者。佛像左手握法衣举于胸前,手背向外。手指显得柔软、起伏多变,掌背丰满,指间有蹼状物,是为佛三十二相之指间缦网相。佛手整体风格柔中带刚,饱满而富有弹性。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

长伸地堡和君子堡:守卫着从内蒙古草原进入居庸关的要塞

张家口赤城县位于从内蒙古草原进入居庸关的交通要道上,在明代被称为京畿屏障,因此这里的军堡往往都是明朝重点建设的部分。图为赤城县的长伸地堡,军堡位于河谷之中,河谷西侧山上的镇虏楼可以瞭望四方军情,军堡分为南北两部分,北面为驻守区和居民区,南面为校场,用来习武演练,如今整座军堡格局依旧没有改变。

等待被全面发现的明朝京师北防线

雕满佛像的南壁 第15窟

位于西部窟区的第15窟,属于云冈晚期洞窟,窟内四壁雕满千佛。初步统计,该窟现存10335尊千佛像(龛),因此被称为云冈石窟的“千佛洞”。千佛像是云冈石窟重要的佛像表现形式之一。佛教认为,在佛国世界的三劫之中,每劫都有千人成佛。丁福保的《佛学大辞典》写道:“谓过、现、未三劫各有一千佛出现世界也。单言千佛者,贤劫即现劫之千佛,释迦之第四佛也。”

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

这尊佛像表现出了异常突出的雕刻成就 第5-12窟

该窟位于第5窟明窗东侧第二层,严格说是一个雕凿在外壁的佛龛。佛像头高45厘米,肉髻高耸,长眉细目,鼻梁高直,两翼分明,嘴角两侧上翘,笑容微微显露,身体前倾,颔首下视,蕴藏了极大的智慧与宽容。此造像表现了异常突出的雕刻成就。后世学者推测,这尊造像并非是靠某一位艺术家的才能一朝一夕所能完成的,而是包含了许多前人的努力,一些更早期的艺术家通过艰辛尝试和反复实践,为这尊造像的“出世”奠定了基础。

“新”云冈 首建影像库 欲立“云冈学”

蒙古兵在北京城外烧杀劫掠,由于此次俺答汗的主要目的是以战求贡,所以在得到大量财物,向明朝皇帝传达了开通互市的请求后,便原道北归了。当时的嘉靖皇帝急令诸镇将士来京解围,宣府等多个分布在长城沿线卫所的守将接到调令后快速集结,共出兵五万余人赶赴京师。历史上,蒙古部族虽两次围京,但使京师化险为夷的明军主力都是来自于京师北防线的军堡驻军,京师北防线的防卫作用基本达到了。

等待被全面发现的明朝京师北防线

马铃薯的主产区与连片特困区高度重合,约有70%的种植面积分布在这些地区

在我国西北、西南很多地区,马铃薯仍是当地老百姓的主食之一,其丰歉直接关系到这些地区人们的“饭碗”(摄影/奚志农 )。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 奚志农

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

西藏昌都,“金环日食”在云隙中千呼万唤始出来

2020年6月21日15:28

由于可观测区域狭窄以及阴云遮挡,今年6月21日标准的“金环日食”只是非常少的几个地方可以见到。在西藏自治区东部的昌都邦达机场附近,天文摄影师王卓骁苦苦守候,在云缝中等来难得的拍摄机会。这几张图表现出“金环日食”从最完美状态至月影逐渐偏移时的细微变化。我们能看到“金环”的亮度并不均匀,这是由于月影边缘凹凸不平造成的——月球表面低洼凹陷处透过的太阳光会略多一点,此处日环也就显得更加明亮。后几张图中,金环上方细细的红色边缘是太阳大气层中色球层的影像。色球层平时被太阳光芒所掩盖,仅在月影内切太阳圆面前后的很短时刻才有机会看到。摄影/王卓骁

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

摄影 / 王卓骁

他们把日环食当作婚戒见证爱情

2020年6月21日16:10

6月21日的日环食即便看到,也很难拍出有新意的照片。日食发生时,太阳位置非常高,想拍摄以日环食为背景的人像写真,需要找百米以上的高楼,或者在高山上仰拍。今年是摄影师罗弘扬与妻子结婚的第五年,他经历了人生中第一个父亲节,所以特别想借助形态如金戒指的日环食拍一组婚纱纪念照。经过细致计算和漫长筹备,他的心愿最终在厦门得以实现。供图/罗弘扬

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

2020年日环食 难得一遇的天象悄然成为全民摄影盛筵

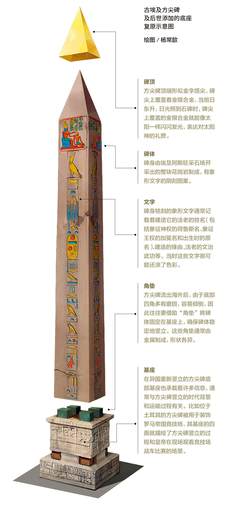

一座古埃及方尖碑是如何诞生的?

古埃及人是如何在尚无冶铁技术的时代制造、搬运和竖立方尖碑的呢?科学家们有各种推测,但尚无定论。一种比较主流的学说是:他们可能先用炭火加热花岗岩再冷却,然后以坚硬的玄武岩来敲打、切割。再在坯料上铺撒沙子,淋上河水,以辅助打磨抛光和雕刻(雕刻可能借助了玄武岩和铜质工具)。沿水路将石碑送往神庙附近后,铺设一条圆木轨道,将其拖到神庙前。最后,人们可能会用泥砖砌一座无顶小屋,里面灌满沙子,并用沙子堆一条通往砖墙顶部的斜坡,沿坡将石碑头朝下地推到沙屋上方,然后排出屋内沙子,石碑底部自然下沉,最后借助绳子使石碑完全立起来。绘图/王琪萌

寻碑 中国摄影师 探访流落各国的 古埃及方尖碑

砂之变:入不敷出的河流馈赠

图为新疆的安集海大峡谷,山体风化,破碎的岩石随着降雨不断汇集于河道,并顺流而下开始漫长的征程。摄影/刘群

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

摄影 / 刘群

在甘肃省定西市临洮县八里铺镇高庙村,堆满了收获的马铃薯。甘肃是我国最大的脱毒种薯繁育基地,马铃薯种植面积与产量均在全国名列前茅,种植马铃薯也成了当地农民脱贫的重要方式。目前,新冠病毒引发的疫情仍在世界范围蔓延,有报道说一些粮食出口大国宣布停止或限制粮食出口,以确保本国拥有充足的粮食。中国目前已是全球第一大粮食进口国,未来粮食增产的渠道在哪里?有专家认为,马铃薯将为保障我国粮食安全发挥重要作用。

摄影/王晨旭

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

摄影 / 王晨旭

砂之新主角:接过天然河砂的接力棒

机制砂原料来源广泛,除了各种岩石,还可利用尾矿和建筑废物等,质量稳定。它们正在接过天然河砂的接力棒,成为新的建设主角。图为南京市及奔腾而过的长江。河流曾慷慨地提供了大量优质的砂石建材,让城市挺起脊梁,高速交通快速发展,如今疲惫的它们也需要修复伤痕,休养生息了。摄影/柳军旗

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

摄影 / 柳军旗

河海一脉:海砂也需要保护

海砂可用于填海造陆等工程,经过淡化筛选后也可作为河砂的替代品。大海辽阔,但海砂并非取之不尽用之不竭,近年来我国主要江河入海泥沙量均呈明显下降趋势。滥采海砂不仅会加剧岸线侵蚀,还会给海洋生态、渔业资源及养殖等带来诸多伤害。图为工程船正在青岛近海将数万立方米被盗挖的海砂重新回填到被盗海域。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

盛花期是马铃薯地上部茎叶生长最旺盛的时期,制造的养分不断向块茎输送

马铃薯的花一般是白色或蓝紫色。盛花期是地上部茎叶生长最旺盛的时期,此后地上部生长趋于停止,制造的养分不断向块茎输送。马铃薯适应性广,生育期短,目前的主要产区分布在自然条件较差的干旱半干旱地区和山区。适种区域可以无霜期和有效积温判断:一般无霜期120天以上、有效积温1000℃以上的地区就可以种植。

马铃薯 我国粮食增产的一半要靠它?

伤痕累累的水系:砂子“破产”的河湖

图为江苏骆马湖2015年秋的卫星图片,大批采砂船队让人想起赤壁之战中集结的战船,因大量盗挖滥采湖砂,骆马湖许多浅滩变为深水区,湖底呈荒漠化。

砂子也匮乏?另类资源危机背后的“砂之变”

从日出到日落,光的高度角变化带来了影的各种形态

太阳直射现象的观察是有范围限制的,而另外一种光影现象的出现不受地域限制,却要靠运气,这就是“山影”。日出或者日落时分,阳光与地面近乎平行,如果光线被巨大的山体阻挡,这时的背光面就有可能出现巨大的三角形“山影”。“山影”最特殊的一点在于:无论山体是什么形状,平顶的、不规则的,哪怕是长方形的,影子总是三角形的。这是透视的原理,影子平行伸向无限远处,在天边看起来就汇到了一点,因此呈三角形。图中的“山影”拍摄于夏威夷。摄影/David Giovanni Moscheni

“棍影”——在太阳转身的地方思考