丹巴:横断山中的千碉之国

我们的汽车沿着川藏线向西,穿过被搁置在高温蒸笼里的灰蒙蒙的成都平原,穿过长4000多米的二郎山隧道,沿着大渡河奔向四川省甘孜藏族自治州的丹巴县。非常危险的道路,远古的造山运动后,地质结构依然没有稳定,活跃着,变化着,美丽而不安,一方面是无数的金子、石头被大地翻腾出来;另一方面泥石流、地震和塌方也时时在毁灭着一切,犹如永不完工的工地。

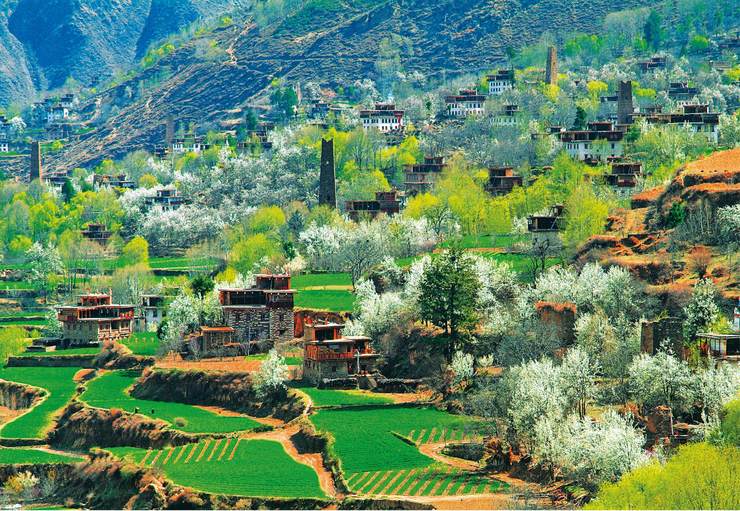

从上午一直行驶到黄昏的时候,公路噩梦才结束,丹巴出现了。现代主义的马赛克瓷砖的四方盒子统一运动忽然销声匿迹,藏式民居在古老的田园之间岿然不动,屹立在日新月异的世界运动之外。在跳跃着清波白浪的大渡河东岸一处舒缓开阔的山坡上,出现了一个藏寨,犹如别墅群。与其他的藏式民居不同的是,每家屋顶都有一个缩小的碉堡般的房间,红白相间,房间顶部有四个角,使这些藏式民居不同凡响,看上去就像一顶顶皇冠。这些皇冠一座座散落在果园、树木和玉米地之间,炊烟袅袅升起。更引人注目的是其间耸立着几座用石头堆砌起来的棕黄色碉楼,高入天空,像古代遗留下来的烟囱,但不是圆的,而是方的。转过山口,丹巴县城所在地章谷镇就到了,一道长刀般锋利的断崖横在县城的入口,崖边被落日镶着一道金边。断崖后面出现了狭窄的街道,两三条街道沿着大金川峡谷两侧展开,街道上全是钢筋水泥的现代建筑,六七层的样子,与众不同的是,建筑的顶上也都特意高出四个角。这是我完全想象不到的一个世界。

井备藏寨

井备是丹巴最古老的寨子之一,就在县城不到10公里的地方。从公路看上去,这个山上的寨子保留着原来的灰黄色,有点其貌不扬。汽车在公路上停下,一座铺着木板的吊桥已经挂在激流跳跃的牦牛河上,过了桥走不到几步就开始登山,爬这样的山完全是直接升高海拔。就是如此陡峭,有泥土的地区依然被打整成了田园,登完种植着玉米的山地,我们已经站在半山了,寨子却还在高处。小路边用石块围起一堵矮墙,垒得非常好看。接近寨子的时候,小路被红红绿绿的花椒树裹了起来,散发着浓烈的香味,这是世界上最美丽丰富的道路,在此地你遇见一个苹果园,在彼地你遇到一个梨园。在那儿是核桃树,在这边是石榴树。在这里有一个模样独特的白石头,缠着哈达;往那边看是经幡在风中飘摇。忽然一头黑牛从篱笆后面伸出头望着你,忽然三只山羊小跑着横穿山路,进果园去了。

寨子快要到的时候出现了一个白塔,我们绕着走了三圈,然后才进入了寨子。古老得像是来到中世纪的某日,太阳的影子打在石头墙上,制造了许多几何形状的阴影,石墙大多已经发黑,上面画着模糊的白色符号,塔状的、葫芦形的带路的乡干部生柏庸宗告诉我,那些是苯教的符号,有财宝、多子、吉祥等含义。

在村里,见多识广的村长介绍说,井备有108户,480多人,其中有20多人是石匠。村里的这些石头房子都是全村一起盖的,一家要盖房子,全村都要来帮,出劳动力,出材料。只有石匠活和木匠活是请工,要付工钱。目前是管吃住15元一个工,一个工就是太阳升起来干到落山。盖一栋错落四或五层的藏式房子需要280到300个工。请三四个匠人的话,一栋房子三个月左右就能建成。不需要图纸,凭经验,主人家根据地理位置和实际需要提出些修改,以住得舒适方便为准,就是在大致遵循传统的基础上,怎么舒适怎么盖。一栋藏式房子占地大约在180到200平方米,没有人会要再大,足够住了。盖一栋房子只需要现金一万多元,材料是现成的,石头么到处都是,要用木料的话,到乡上去批,然后上山去砍。如果里面要装修得好些,就贵些,外面都是一样的。

嘉格初茸家的房子是村里最古老的,他家祖上曾经是头人。从外面看,这房子犹如碉堡,大小不一的石头垒砌得非常平整,墙角对齐的线锋利得就像刀刃。我忽然想起了遥远的布达拉宫,那伟大的圣殿就是从这样的房子中生长出来的。村长说,砌这样的墙完全是靠经验,用眼睛去测量水平。他笑笑说,我也当过石匠,也可以砌出这样的水平。我们进入嘉格初茸黑暗的老宅,一个小小的迷宫,有许多房间,窗子很小,阳光照射进来,像一把把剑。他家刚刚搬走,在另外一地盖了新房。空空的地板上搁着石头打造的三条腿的锅桩,在横断山脉地区,火塘和支锅的桩子是各民族共同的生活器皿,它也许起源于原始的穴居时代。我见过各式各样的锅桩,式样最结实大气的是藏式的,可以支很大的锅。嘉格初茸22岁,是个非常英俊的小伙子,他带我们去参观他家的新房,依旧是老房子的格局,但里面汲取了某些现代的因素,把窗子开大了,使用了一部分水泥和瓷砖,还有卫生间,在我看来,这是最完美的别墅了。

我问村长村里有没有碉楼,他说有,就领我们去看,果然村子中央藏着一座碉楼,已经倒塌了一部分,依然有二十多米高,顶上已经长出了一棵小松树。与寨子里的建筑比起来,这个碉楼当然是最完美的,一看见心中就会一动,结实、古典、饱满、垒石建筑的一切因素都处理到最佳,而且周身布满包浆,完全是一个古董。

井备寨子最高的建筑是山顶上的苯教小庙,这个村庄全民信仰苯教。苯教是西藏最古老的宗教,藏传佛教兴起后,苯教被从西藏驱逐,进入横断山脉地区。它是一种万物有灵的信仰,所崇拜的对象包括天、地、日、月、星宿、雷电、冰雹、山川、土石、草木、飞禽走兽等自然之物。苯教可以说是泛灵信仰在西藏的地方形式。它的祖师叫“兴绕”,就是最高的巫师。这种万物有灵的信仰持续到今天,使丹巴的自然世界得到了极大的保护。丹巴是信仰苯教最多的地区,20多个寺庙中,大约有一半是苯教寺庙。起初苯教是没有寺院的,巫师主要在岩石山洞中修行,苯教没有独立的教义和系统理论,其观念及内容是通过身体语言的占卜、祈祷、咒语、幻术以及各种特殊的仪轨加以表现。佛教传入西藏后,苯教受到影响,也开始建立寺庙。丹巴最有影响的苯教寺庙是苯教神山墨尔多山下的墨尔多神庙。这个庙的主神是黑色的骑着介于牦牛、马、驴之间的某种神兽、样子如护法神的墨尔多山神。同时也供奉着观音、玉皇大帝、太上老君、莲花生、镇江王爷和女娲。这个庙不限于苯教信徒朝拜,黄教、红教、花教的信徒都可以进去朝拜,不同的只是苯教教徒逆时针转经,黄教红教顺时针转经。这也许是世界上最宽容的宗教场所了。

天色已晚,夕阳照着栋栋老宅,泛着微光,妇女坐在阳台上捻羊毛线。忽然,最大的一株老柏树下响起苍凉低沉的歌声,大树下的石头上坐着几个女神般的老太太,白发苍苍,她们缓慢地张开双手,向着天空,唱着我们听不懂但可以感受的歌,村长说,她们是在求雨。现在,丹巴正遭遇大旱,玉米都快要枯死了。悲哀、虔诚、温柔的歌声,如果苍天有耳的话,她一定会落下眼泪来。我相信我听到了原始时代的声音,这也是我听见过的最遥远的声音。老人们祈雨的时候,村长从口袋里拿出已经用得像个磨石的手机,按了几个号码,与柏油公路沿线的某个地方通话。

梭坡古碉

梭坡乡的名声是缘于它拥有丹巴最多的古碉。古碉分布在中国西部喜马拉雅山脉和横断山脉的广阔地区,从西藏的古格到四川西部都可以看到它的踪影,但古碉幸存最多的是在丹巴地区,据2004年的统计,丹巴境内现存石碉562座(包括残损的),而其中有172座在梭坡乡。这个乡有11个村,主要村落集中在大渡河的东岸,而公路在大渡河的西岸,一座比泸定桥稍窄的铁索桥横越大渡河把梭坡与外界联系起来,与泸定桥不同的是,这是一座长着彩色羽毛的桥,信仰苯教的村民在桥的两侧挂满了风马旗。我们走过摇晃着的铁索桥,再顺河边的山路走大约20分钟,汗流浃背的时候,才进入寨子。

高山拉开苍茫巨幕、云母石在岩石中隐隐发光,大河滚滚而出,铁索桥上彩色经幡被风吹得展翅欲飞,古老的碉楼在苍茫云烟中隐约可见,有某种圣经中描写的世界之初的感觉。中国西部总是给人某种古代西方的印象,强壮的身体、艰难危险的生活方式,马匹在高原上昂首驮着某个部落的骑士,茹毛饮血的风俗,既是母亲又是战士、穿戴如女王的妇女,石头建筑、古堡以及与世俗世界纠缠不清的复杂离奇的宗教生活这与江南文绉绉的“杨柳岸晓风残月”景象完全不同,苍凉、神秘、丰富、无名⋯⋯充满着人类童年时代的活力与天真。

甲科家的家碉是梭坡乡最古老的一个,藏寨每幢房都有自己的名字,甲科家的碉楼叫做谷龙·甲科,谷龙是碉楼的名字,甲科是宅子主人的名字。这个人家历史上是个千户,碉楼已经与甲科家老宅连在一起,或者老宅是从碉楼里长出来的,什么时候长出来的,已经不知道了。我们跟着宅子主人甲科,弯着腰钻上爬下,从用粗树干砍出楞格的梯子爬上去,来到古碉的入口。没有一座碉楼可以直接从地面进入,它们的入口都在三四米以上。与入口相连接的建筑已经是甲科家老宅子的屋顶,屋顶有个经堂,里面过去供着神位,描金铺彩,非常隆重的样子,但文革后只残留着些痕迹了。我感觉这个经堂与旁边的古碉堡有着某种联系,那碉堡像个大神般地在后面护佑着老宅。碉堡内部每层也是用木桩制作的楼梯连接,黑蒙蒙的,地面是干土和草,看不出来是房屋,像是山上的洞穴。人们建造了它,无数时间之后,它又重返自然。从入口向上,里面还有很多层,但梯子已经毁坏,无法上去了。我们像地道战中的游击队员那样顺着一个洞口下去,甲科指着更深的一个洞,说那里有贮存水的水缸。游客一般到了这里就止步了,我们又下了一层,这一层有一个窗子和一个只可以坐不能站的小房间,小房间有一道门。当地村民仁真对我们说,传说这里是多年前一个苯教巫师的修行之地,人们每七日给他送一次饭,他修行必须完全处于黑暗中,不能见一点光,很多年后有一日,他从碉楼里出来,已经获得轻功,可以沿着碉楼的边缘跳舞,人们以为他已经疯了,之后他不知所终。仁真说着,看着碉楼黑暗的顶,仿佛那喇嘛还在跳舞。

2000年有一个叫弗德瑞克·达瑞根的法国女士进入谷龙·甲科,她在墙上取走一截木质的墙芯,拿回去进行了碳十四测定,她得到的数据显示,谷龙·甲科的年代下限是800年,上限是1500年。这碉楼和老宅里面的木质部分已经腐朽,在里面行走非常危险,随时有垮塌的可能,甲科一家已经搬到另外一处。甲科家旁边是一座八角碉,高入云霄,碉身高处用白石头镶嵌着苯教的符号,星、月亮、牛头、还有苯教的符号“雍宗”。仁真指给我们看一处石头做的装饰,那儿镶嵌着一个细长的石头和两个圆石,仁真说那意味着生殖崇拜,这个碉楼是个雄性的。据说碉楼分着公母,象征女性的是碉楼上有百褶裙那样的条纹。我不知道这种说法是否来自学者们的推测然后又成为民间的传说,或者民间的传说为学者们所升华。有着无文传统的横断山脉地区总是唤起有文社会的巨大阐释欲,人们试图为那沉默着的种种事实找个说法,而且企图成为惟一正确的解释。但那里的一切总是呈现着也同时沉默着。事实是当我站在这建筑跟前的时候,我被它的雄伟与坚固所震撼。这建筑显然来自古代某种杰出的智慧和深奥的思想,这种震撼决不亚于当我们看到希腊山岗的帕特农神庙或者中国北部的长城时内心所感受到的。文明的常识是,只有那些最伟大的事物可以穿越时间。

中路碉楼

在梭坡乡村所依附的山后面是另一个乡,叫做中路。四川省文物考古研究所于80年代初期在中路乡的罕额依村发现了新石器时代和春秋战国时代的石棺墓群遗址,石棺里发现了石器、骨器、陶器以及装饰品,包括磨制的石斧、石刀、石锄、石锤、锛、凿、刀、杵、璧、网坠、刮削器、砍斫等。其实这样的石棺遍布在中路和梭坡的高山之间,这些石棺大多由石块砌垒而成,虽然技术粗糙,但粘石块用的也是泥巴,其基本技术与碉楼的基本砌法几乎一样,后者只是从这里开始达到了最精湛而已。

目睹那些空的石棺,我环顾四野,事情并不神秘,显而易见的是,如果我是一个原始人,我也会选择用石头来建造我的巢穴,这地方有太多的石头,它们带来了滑坡、泥石流之类的灾难,也带来了天然的建筑材料。石头建筑显然是丹巴地区原住民的发明,这种发明在远古其实遍布于石材众多的横断山脉地区。在某个时代,简陋的建筑格局被突破,向着它的最杰出形式——碉楼发展。在西藏,这种石砌建筑发展为宫室与碉堡结合的宫堡式建筑,其最伟大的代表作就是布达拉宫。首次提到横断山脉地区石砌建筑的文献来自公元25年—公元220年的断代史著作《后汉书·南蛮西南夷列传》,“其山有六夷七羌九氐,各有部落。其王侯颇知文书,而法严重。贵妇人,党母族。死则烧其尸。土气多寒,在盛夏冰犹不释,故夷人冬则避寒,入蜀为佣,夏则违暑,反其聚邑。皆依山居止,累石为室,高者至十余丈,为邛笼”。之后在《隋书·附国传》及《北史·氐传》中都有记载。

明代顾炎武在《天下君国利病书》中说到明代所见的情况:“垒石为碉,如浮屠数重,门内一辑木上下,货藏于上,人居其中,畜圈于下,高至二三丈者谓之鸡笼,十余丈者谓之碉。”以上文献所记地区的具体位置,学界意见不一,例如关于附国所在,任乃强先生以为在今四川甘孜州一带。辖地包今道孚、炉霍、甘孜、德格、康定、白玉、丹巴等县。岑仲勉先生认为附国即吐蕃。但有一点毫无疑问,这些垒石建筑至少在后汉时代就已经出现在横断山脉地区,而且从文字的描述看它们就是碉楼或者其雏形。并且,从公元前到公元后相隔近800年的三次记载中看,建筑已经从简单的累石为室的“笼”(虽高十丈,但依然是“笼”,因为形状是圆的)发展为“状似浮屠”的塔,已经成为菱形。

任乃强先生在上世纪20年代末在横断山脉地区考察时,曾对康区的“高碉”做了这样记述:“夷家皆住高碉,称为夷寨子,用乱石垒砌,酷似砖墙,其高约六五丈以上,与西洋之洋楼无异。尤为精美者,为丹巴各夷家,常四五十家聚修一处,如井壁(备)、中龙(路)、梭坡大寨等处,其崔巍壮丽,与瑞士山城相似。”我在中路乡遇到的一位村民说到小时候见到的碉楼时,使用了“密密麻麻”一词。现在看上去,丹巴的碉楼已经可以说是形单影只了,但丹巴地区的碉楼依然不仅在中国数量最多,类型也是多种多样,从最古老的遗址到近代的碉楼、宫堡都有,是一笔伟大的遗产,呈现了横断山脉地区石砌建筑从实用的形而下向抽象的形而上、从简单粗陋的垒石到工艺复杂的宫堡建筑发展的完整历史。

据丹巴县文化馆馆长益西桑丹先生说,文革时候要毁弃许多古碉,用炸药竟无法炸毁,只有一块块取而拆之。他曾经看着人家拆碉楼,有一石块下面留着当时砌墙的人抹泥浆留下的手印,那人的一个手指竟然有现在人的两个指头那么粗。还发现一件皮衣,有50多公斤重,现代人根本穿不动,古代的丹巴人也许是些巨人。在喜马拉雅南麓,这种石砌建筑更早的记载来自关于西藏的文献,据《西藏建筑的历史文化》一书说,敦煌古藏文写卷记载:“在各小邦境内,遍布着一个个堡寨。”堡寨就是石砌建筑。在古格地区,今天依然有58处古代高碉的遗迹。在公元前127年建造的西藏第一座宫殿雍布拉康,已经是一座高碉与宫室结合的宫堡式建筑。就是在经过2000多年间的多次的修改翻建后,现存的雍布拉康依然会令人立即想到丹巴地区晚近出现的碉楼与宅院结合的形式。

公元7世纪,吐蕃控制了四川云南西部地区,形成过一次移民。一位来自西藏阿里的叫做盘热的将军,曾经在这个地区修建石碉组成的长城,据说他修建了1020个,北起青海的果洛,南至云南的中甸(《神秘的古碉》)。在松赞干布统一西藏以前,西藏盛行的是原始的苯教,后来在8世纪中叶,藏王赤松德赞兴佛灭苯,大批苯教徒流亡横断山脉地区,兴起了又一次移民浪潮。这些移民显然在技术和形式上影响了原住民的累石为室的传统。有资料说,古碉的修建者是住在雅砻江以西的纳西人,但在纳西人的地方,建筑已经汉化,完全没有任何碉楼的痕迹了。碉楼最初的起源显然是为了栖居,同时它也可能是萨满教的神坛,《马尔康县志》说,土著居民曾经修建四方形的无窗石碉作为祭祀的神坛。在仇杀时代,它长高了,位于顶端的神坛也随之升高,下层兼有防御敌人的功能。在苯教传入后,碉楼被赋予更具有形式感的宗教色彩,发展到用苯教的符号来装饰。碉楼盖得越高,就越接近天神。(现存最高的碉楼在金川县的安宁村,高达49.5米)但这需要很高的技术,在原始时代是做不到的。在近代,高碉逐渐从实用性的居住中被逐步淘汰,只保存了其形而上的功能,作为与诸神世界联系的通道和象征(丹巴的藏式民居屋顶有四个高出的塔状石角,这个小屋一般就是供奉神位的经堂,它象征性地代表着碉楼)或者社会地位及财富的象征(本地人家里生下男孩后,就得开始备石取泥,筹建高碉。倘若男孩长大成人,家碉还没有修好,就别想娶到媳妇。普通人只能建四个角的碉楼,地位较高的人才可以盖四角以上的碉楼。据说蒲柯顶村的十三角碉楼就是头人修建的)。以至地方特色的象征(丹巴县城中的现代水泥建筑屋顶上也用四个水泥桩象征碉楼)。

在横断山脉的影响下,丹巴碉楼这种建筑形式,既自我封闭,当碉楼在其他地区已经消亡之后,在丹巴却得以化石般的成系列地保存下来;又在时间中吸收各种影响,自我改造,从碉楼与宅院结合的形式发展到碉楼最终在藏式宅院中符号化,使这种古老的石砌建筑达到有利于当地人诗意和谐地栖居的最佳形式。一个个天堂般的小型庄园,只是没有农奴而已。丹巴县委宣传部的同志告诉我,领导同志在视查甲居藏寨的时候,情不自禁地说,这就是社会主义新农村。

碉楼本身从简单的垒石到技术越来越复杂的更高生长,也是一个人类历史从形而下的生存、实用到形而上的精神生活升华的过程。底层储藏水、粮食,中间居住和防御,最高处是神坛。这种神人同居,神总是位于高处的模式被保留下来,形成当代丹巴藏式民居的基本模式:底层圈养牲口,第二层是起居室和厨房,第三层是卧室、阳台,最高的一层是经堂。虽然已经取消了碉楼形式,但从底层到最高层,建筑的次序依然是从具体的实用到抽象的精神领域上升。丹巴的石砌建筑,无论是横向的历史遗留还是纵向的具体建筑实例,都暗示着人类生活从形而下向形而上的过程,但丹巴在这两极之间并没有极端化,它发展得更实用更适合于本地人舒适安心地栖居,也保持了与诸神的联系,保持着在庸常生活中对不可知世界的敬畏。

就像在中国内地,土木结构的建筑是已经达到建筑艺术的最高典范那样,在中国西部,石砌建筑技术也达到了中国建筑的最高水准。丹巴的碉楼一般高达三四十米,如此之高却不用外搭脚手架,建筑工作在内部完成,没有图纸,完全凭工匠的经验,高碉就像布达拉宫那样,采取的是收分式,就是从底部向上逐渐内敛、收小。墙面每隔一定的间隙要放置木质墙芯,以保持建筑的平衡。工匠找角度和水平全凭眼力和感觉,最终的结果是碉楼像金字塔一样稳固。七凸八翘没有一块相同、大大小小的石块垒砌成平整如砖墙的面,工匠必须具有复杂的处理各种材料之间犬牙交错的矛盾的能力,这种艺术是看不见的,因为最终导致的是平整的墙面,其实里面蕴藏了复杂精湛的艺术。我站在碉楼的一个角观察,确实可以说是锋利,想起关于布达拉宫的传说,说是一只羊如果顺着布达拉宫的墙角放下来,落地时就被划成两半。

文革时期人们企图消灭这些古代的怪物,使用了炸药,但炸药灰飞烟灭,碉楼岿然不动。只好一块石头一块石头地橇。一个村民告诉我,最好的办法是把底层的窗子封起来,然后往里面灌水,过一两个月,它就倒掉了。因为黏结石块的材料是泥土。碉楼的入口离地面都在3米以上,爬进去把梯子一抽,无论野兽还是敌人都无法进入,里面可以储藏饮水和粮食,一般楼层在十层以上(据1932年到过丹巴的任乃强先生说,他曾经见过高达18层的碉楼)一个家族在里面住上半年完全不成问题,而且攻击敌人轻而易举,没走到碉堡跟前已经被箭矢击毙。就是摸到了碉堡下面,也免不了被乱石击中。“其扼要处必有战碉于墙垣间以枪、石外击,旁既无路,进兵必须从枪石中过,一碉不过数十人,万夫皆阻”。(赵冀《皇朝武功胜记》)

清朝乾隆皇帝不知道这一点,他低估了横断山脉地区人们的生存智慧。1747年(清乾隆十二年),因边境争端,大金川土司莎罗奔起兵攻掠革布什扎及明正两土司的属地边境,清廷先是命四川巡抚纪山派兵平息,“前临激流河川,背依险峻山崖,碉寨石卡坚固,易守难功,清军阻滞”,又命云贵总督张广泗为四川总督,统兵3万,分两路进剿。打了一年还是打不下来,清廷又派大学士讷亲督师,讷亲采取以碉逼碉,逐碉争夺的战术,依然打不下,乾隆皇帝大怒,斩了张广泗并赐讷亲死。又命令大学士傅恒前往,起用已废黜还籍的名将岳钟琪,并增调精兵3.5万人,迂回绕开密布的碉楼,直逼大金川土司官寨,莎罗奔叔侄才出碉投降。这次金川之战,用兵7.5万,耗银2000万两。到了乾隆三十六年(1771年),土司之间再次互相攻击。清廷命四川总督阿尔泰进剿,他进兵打箭炉(今康定)半年不动,被罢职后赐死。清廷又命大学士温福为定边右副将军,由云南赴四川督师,以尚书桂林为四川总督,再度率兵征战,进入横断山区碉楼林立的险恶地带。桂林打不下来被撤职,又命温福为定边将军,温福又袭用以碉逼碉的战法,建筑碉卡数以千计,将2万余兵四处分散,温福打了半年,被土司索诺木突袭,击败清兵万余。温福中枪阵亡,兵士阵殁3000余人。又派阿桂为定西将军,明亮、丰伸额为副将军,舒常为参赞大臣去打,动用了当时清朝最先进的大炮,包括威远炮、冲天炮、九节炮等。《清史稿》详细记录了战争的过程,其中写道“海兰察与额森特计分兵六队,力攻第九、第十二碉,先下,进取第七、八两碉,力战冰雪中第五碉尤坚厚,海兰察运炮轰击,昼夜无稍修,碉乃破”。到乾隆四十一年(1776年)二月,战事才结束。这次战争,清廷耗资7000万两白银,阵亡文武官员732名,阵亡兵士25000余人,云南总督张广泗、四川总督阿尔泰、大学士讷亲都因作战无功而被朝廷处死或赐死。《清实录· 藏族史料集》中说:“虽然平伊犁、定回部,其事大矣,然费币不过三千万,成功不过三年。兹金川小寇,地不逾五百里,人不满三万众,成功亦迟至五年。” “金川小寇”及诸葛亮的“不毛之地”论,误后代多也!

巴底土司官寨

丹巴著名的巴底乡邛山土司官寨是碉楼与官寨结合的一个杰作。康熙四十一年(1702年),大金川,巴底、巴旺一带部落首领罗布木凌被清廷封授巴旺安抚使,从五品,管辖番民八百五十户。罗布木凌的次子旺查尔管辖现在巴底乡全境,为巴底土司。乾隆三十八年(1773年)十二月,旺查尔的儿子安多尔因在金川之战中有功,擢升为巴底宣慰使,从三品,次年定序为正三品,归打箭炉厅管辖。安多尔之后,先后经历了根噶勿坚、穷裴哩、桑布洞支,卒凋迪、四丹增汪千、根卡汪绪、尼玛汪登(王寿昌)共7代土司。邛山官寨就是巴底土司世家的官寨,称为夏宫,是土司一年中主要生活起居的地方。邛山海拔相对较高,天气寒冷,因此,土司还在海拔较低的沈洛村修建了他的冬宫。冬宫现已荡然无存,沿着开掘不久的山路,小面包车在绕过大树和石头,穿过急流上的桥,开始上山,那山路好像是修筑在一个下巴的嘴唇边上,里面是牙齿般的石头,外侧就是悬崖,这样的路也就小面包和越野车可以通过,小面包车处于随时会抖散的威胁中。

爬到山顶,邛山村出现了。那土司府的遗址高于全寨,大部分已经坍塌。但主楼依然挺立着,主楼由三座碉楼组成,中间的一座最高,老远就可以看见。司机拉开寨门,里面是一个很大的四合院,长满荒草,空无一人。中间古碉高九层。两边副碉高六层。周边的房子都成了废墟,摇摇欲坠,从遗留下来的窗棂上的花纹可以看出这曾经是个精美的建筑。主楼的屋檐上还挂着一个风铃,已经失去了声音。围着土司府外墙走了一圈,无数年代的积压,下面的石头已经开裂,有一处已经倒塌出一个窟窿。见有个老妈妈在官寨旁边的一栋藏居的走廊上坐着切南瓜,就走过去攀谈,她只会说藏语,眼睛瞎了,耳朵也不好使,司机帮我翻译。她说,土司府曾经被烧毁,那时她还是一个小姑娘。她说现在的废墟也不是原来的,这个是烧毁后村里的人义务重建了一部分,比以前的差了很多。后来我们遇到住在邛山的巴底乡文化馆馆长翁加尔,他家藏着一幅30年代的巴底土司府的画像,从画面看,这个官寨可以说是一座宫殿。土司王寿昌在官寨烧了之后,曾经请来几个画匠,让他们把土司府邸重新画出来,请头人和村人评比,把画得最像的一幅留下来,准备以后重建。后来只是群众自发建造了一部分,然后文革开始,就废弃了。翁加尔说,这幅画被藏在一个大衣柜后面。据外公曾经当过丹巴的革什扎巴登土司的师爷的赵宏先生回忆,土司官寨不仅住着土司、佣人、奴隶,还有喇嘛,它其实是政教合一的建筑。经幡飘扬,雕龙描凤,画着壁画、挂着各种唐卡,有着“藏传佛教寺院与汉区王宫贵府造型有机结合的典型建筑风格”,但并没有取消碉楼。

离开丹巴时,司机叫我不要事先订下成都飞昆明的机票,他说泥石流随时会阻断道路。直到汽车进入天全县,才让我与售票处联系。在经过那颠簸危险的公路时,我的心事与在其他公路行使时不同,我盼望着这些公路修得慢些,再慢些,让这个横断山中的千碉之国有足够的时间来准备,在那个高速世界全面入侵之前,把某种东西再次“横断”,把能够保护他们传统的生活世界和精神空间的碉楼修筑起来,该沟通的沟通,该拒绝的拒绝,生活的天堂固然不是一成不变的,但也决不是乏味枯燥、没完没了的“日异月新”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。