滇池30年

一座高原湖泊的凋零

滇池的明显变化是从上世纪70年代后期开始的,1977年的滇池,仍努力保持着“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷”的风貌,但围湖造田已经让滇池遭遇重创。

改革开放,滇池流域城市快速发展,污染源以工业污染为主导,城市生活污染和农业污染也成为重要部分。

滇池水体等级开始迅速下降,超过水体自身净化的能力,治理工作多表现为宣言口号式的,流域生态环境恶化没有得到及时控制。

滇池生态环境开始成为流域城市发展的制约因素,但治理工作无法遏制城市扩张和经济发展带来的生态破坏的速度,污染速度加快。

滇池流域生态系统治理显得力不从心,滇池已无法承受污染之苦。

滇池凋零,破损不堪的生态系统与昆明的生态城市、宜居城市的建设目标发生着剧烈的冲突。

红色的高原托着它

就像托着一只盛水的容器万物

通过这一水平获得起源

——云南诗人于坚《哀滇池》

上世纪五六十年代

早年的滇池

云贵高原上的一颗明珠

“春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青”,这曾是滇池原本的模样。滇池归帆,秋水长天充满了浪漫主义色彩,让人想起“夜有几杵疏钟,半江渔火,秋来两行秋雁,一枕清霜”的描述。摄影/杜天荣

10月,本该是秋高气爽的时节,昆明上空却翻卷着一拨又一拨的乌云,给这个干渴许久的城市带来持续的秋雨。

我站在窗口眺望着远方,我知道,重重雨幕的后面就是我深爱的滇池,以及站立在湖岸旁的龙门绝壁——二者皆是昆明的古老地标。

一年前的雨季,我还能看到闪电穿过滂沱大雨,照亮滇池西山幽暗连绵的峰峦;黄昏时分,可以等待夕阳把滇池上空的云变成五彩。可今天,视线已被飞速生长的重重楼群阻断,我只有从狭窄的缝隙间,才能窥到西山破碎的身影。

城市正在快速扩张,一步步迫近滇池,而疲惫不堪的母亲湖早已是奄奄一息。

故乡走了

“打渔人告诉我

此地诞生过无数的祖母

每年七月

她们会坐着莲花

出现在湖边”

——《哀滇池》

中国人和湖泊的关系,是颇值得一书的。散落山川间的大小湖泊,滋养了千百年的鸡犬相闻,阡陌交通。诸多城市都有属于自己的湖,有湖在城中的,如杭州西湖、济南大明湖;有湖在城边的,如无锡太湖、岳阳洞庭湖、南昌鄱阳湖……

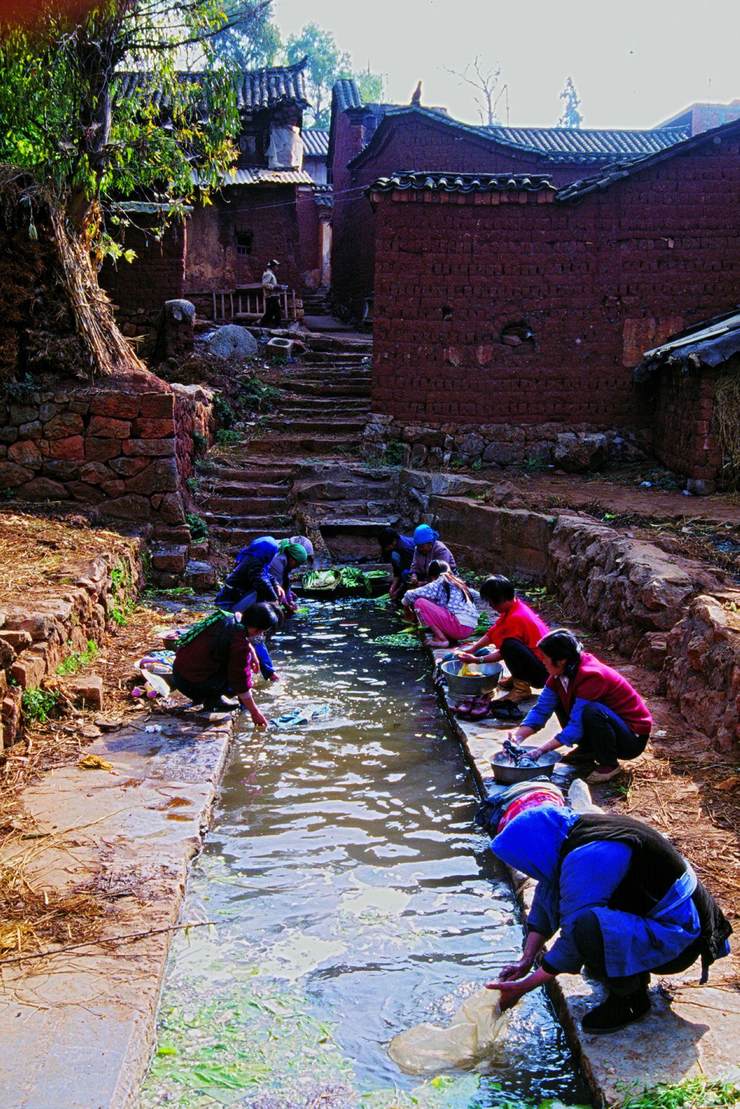

湖泊,是很多人心中故乡的重要图腾,有这一汪柔情的水,才能有水色潋滟,有千帆交通,有清流浣衣煮米。研究者们则说,湖泊是重要的水资源储存库,不但能调节河川径流、防洪减灾,还有拦截陆源污染、净化水质的巨大功能。

然而,对于今天的昆明人来说,这个曾有着金色涟漪的故乡却已远走。

上世纪五六十年代

母亲湖

滇池人的故乡

滇池是一座孕育生命的慈爱湖泊,它曾是昆明人夏天最大的快乐,蓝色的臂弯将孩子拢在怀中。对于在这个湖边上生活的人们来说,她就像是温柔清丽的母亲。无论是四围香稻,万顷晴沙,还是九夏芙蓉,三春杨柳,在上了年纪的老昆明人心中,她曾是最美的故乡。

摄影/杜天荣

上世纪五六十年代

摄影/杜天荣

在云南诗人于坚的笔下,早年的滇池充满了浪漫主义色彩,在月色下游泳,“像是在鱼国的闹市区行走”。今天,在他的心中,滇池已经“去世”了,而在游泳池里游泳,“没有水草,只有瓷砖的岸,我感觉自己就像金鱼。”他伤感地写道:“我少年时代从未想过滇池会先我而死,因为她就像大地,而大地总是代表着永恒不朽。”

觉得故乡远走的还有滇池边上的乡民,在他们的记忆里,3月间野生梨蒿甜脆可口,春天水退到柳林边的时候嫩芽刚刚发出来,人们在湖边摘梨蒿、捉螃蟹、摸鱼,准备着栽种湖滨地带的水涨谷——春天种下去,湖水长一截秧苗长一截,湖水追着稻谷涨水,直到谷子灌浆成熟。而今天,只有年纪很大的人才记得这种水涨谷了,因为环境污染,早已无法种植。而腥臭的脏水不仅夺去了鱼儿产卵的故乡,也早已改变了沿湖渔民的生活方式。

而对于更多的昆明市民而言,滇池污染已在长年累月的媒体报道中成为常态,上了年纪的人仍会怀恋滇池水的清澈和清香,但年轻人对这个湖泊的记忆则是干燥的,因为在他们很小的时候,滇池就已被严重污染。今天,昆明人想要游山玩水,去的是更远的抚仙湖或者阳宗海。对于这个湖泊,他们已无奈地背过脸去。

从远古走来的生命之湖

“在那儿我发现

神殿

就在船底下

仙女们的眼睛闪闪发光”

——《哀滇池》

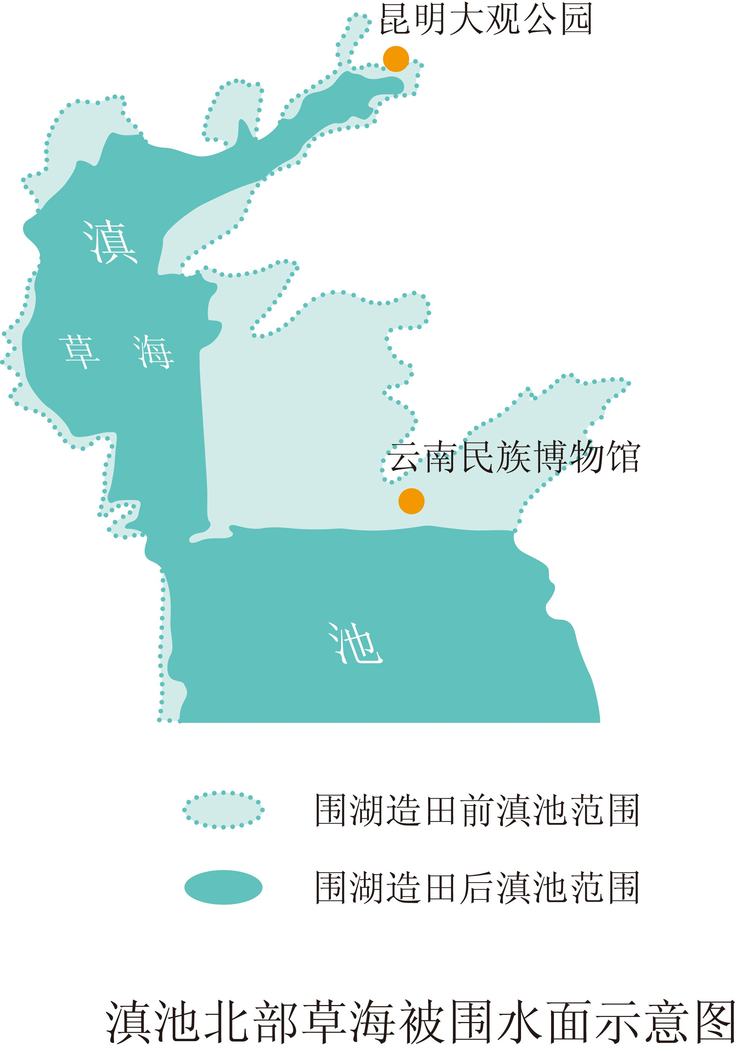

对滇池的一次重创

四十多年前的一场运动,给原本就进入自然衰老期的滇池一记致命重击,在那个狂热的年代,整个昆明城都被动员起来围湖造田。翻看当年老报纸,可以读到无数向滇池开炮的“檄文”,展示着人们的无知和狂热。

摄影/张庆生

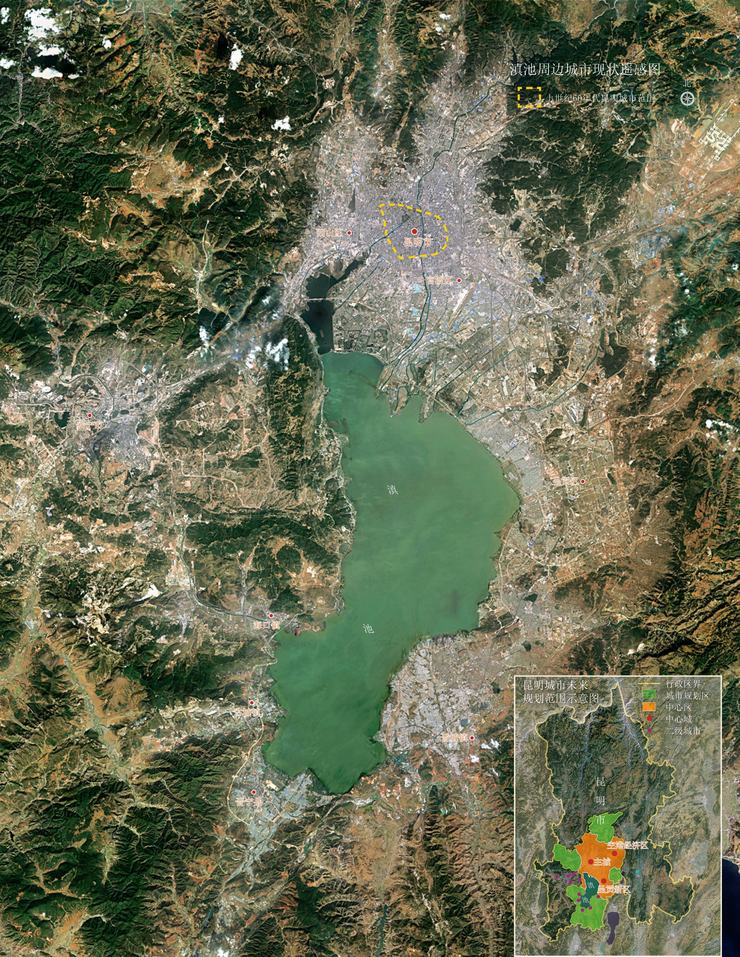

滇池是云南省最大的淡水湖,外形如似一弯新月。东北部一天然沙堤将其分为外海和草海两部分,古有“五百里滇池”之誉。

中国有无数与城市作伴的湖泊,但我总觉得,昆明人对滇池的感情却格外不同。

2亿年前,滇池及其邻近地区从海底升起,逐步隆升为高原,后受喜马拉雅造山运动的影响,断层陷落,古滇池湖凭空出世,既深且广,水位比今天的滇池高出近100米。这是一个在温和的气候中成长起来的温和的湖泊,低纬度使它享有充足的阳光,高原季风使它一年四季拥有清新凉爽的空气,对于昆明来说,它就像一个大空调。

在它的北部,许多河流摩肩接踵而来,有盘龙江、金汁河、宝象河、海源河、落龙河、捞鱼河等,出水口则在西南的海口,湖水辗转汇入金沙江。滇池东有金马山、西有碧鸡山、北有蛇山、南有鹤山,形成了昆明坝子的天然屏障。自古以来,这里土地肥沃,气候温和,水源充沛,有利于灌溉和航行,是一个善于孕育生命与文明的慈爱湖泊。

上世纪80年代初

城市记忆

绕不开的滇池

可以说,无论是昆明城还是昆明人,在回首往事的时候是绕不开滇池的。只要说起这座湖,人们便会陷入没完没了的怀旧。图为在滇池上行驶的载满人的小轮船。

很多年前,我曾来到盘龙江汇入滇池的地方,黄昏时分一艘艘渔船会落帆归来,将满船的鱼和螺蛳卸在江边。渔民们熟练地敲去螺尾,取出螺肉。单调的波浪声中,是一片此起彼伏的敲击螺尾的声音。

这样的声音,在湖畔已延续了好几个千年。在滇池岸边,考古学家发现了堆积数十米厚的贝丘遗址,其间还夹杂着许多新石器时代的红陶残片,螺壳的尾部被用同样的方法敲去。千百年来,沿岸的人们一直用含有螺壳的泥土铺砌道路,修筑房屋,并留下了诸如螺蛳墩、螺蛳湾之类的地名。

古代的滇池布满了郁郁葱葱的森林。作为金沙江水系,它为长江提供的水虽微不足道,但作为一个被高山峡谷闭塞在高原上的淡水湖泊,其意义却弥足珍贵。正如于坚所说:“水是生命之源,而在云南高原,滇池可谓生命之巨源。”地质学家曾在呈贡龙潭山下发现了3万年前“昆明人”的颅骨化石,在其旁边还有巨貘、中国犀和其他动物的化石。

春秋时代,古滇王国在滇池岸边兴起,美轮美奂的青铜器具讲述着滇池最早的城市故事。滇人着无领的对襟外衣,以带束腰,叠发为髻,佩戴着玛瑙、绿松石和玉石的项链、耳环,腰间装饰着鎏金的、镶有孔雀石与玉石的青铜扣饰。他们耕作农田,住在干栏式的房屋里,奴隶们在女主人的监督下织布,她们的腰织机与两千多年后云南许多民族中使用的腰织机几乎一模一样。

后来,南诏国王阁逻凤从大理来滇池巡游,发现这是一方宝地,便命儿子修筑拓东城,这便是昆明城的诞生。从此之后,我们的城市靠着滇池和她的河流走到今天。

上世纪90年代

城进湖退

渐渐远去的滇池记忆

滇池自古盛产螺蛳,滇池东岸曾有一个巨螺遗壳遍地的湖湾,古书记载:“滇池多巨螺,池人贩之,遗壳,名螺蛳湾。”沿岸的人们还用含有螺壳的泥土铺砌道路,修筑房屋和院墙。图为滇池边上一处村落的老墙,斑驳的墙体上是数不清的螺蛳壳。

在我童年的记忆里,出城不远就是湖岸的原野,有“四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳”。那时的孩子从小就会结伴步行或骑车到海埂。海岸边不是沙滩,而是细碎的花石头,大如豆子小如米粒,湖水像游蛇般无声地拂过。

这便是所有昆明人的滇池,它记忆着太多的亲情故事和儿时回忆,是家庭相册里不变的背景。而湖水和流入滇池的那些河流,则曾是男孩子们夏日里最大的秘密。

滇池之癌

“一群群水葫芦

像是魔鬼们绿色的粪便

圣湖

我的回忆中没有水产

只有腐烂的形容词”

——《哀滇池》

上世纪80年代末

渔民生活

被污染改写颠覆

滇池中曾游弋着数十种土种鱼,渔民们依靠丰饶的湖产维持生计。海菜花开时水面一片洁白,花骨朵生吃鲜美无比。金线鱼在脚底乱钻,岸边到处是参天大树……随着滇池越病越重,周围渔民的生活也渐渐被改变了。

多年前,我曾逆流而上来到盘龙江源头。黑龙潭正殿有一种朴实的神圣,有乡民住在这里义务守护水源。虔诚的人们扎了五彩的龙马供奉龙王,一个滇戏班子正在演出,娱神亦娱人。不只是盘龙江,滇池沿岸的乡间遍布古庙、古塔和古风俗,充满了对苍天和水的谦恭。

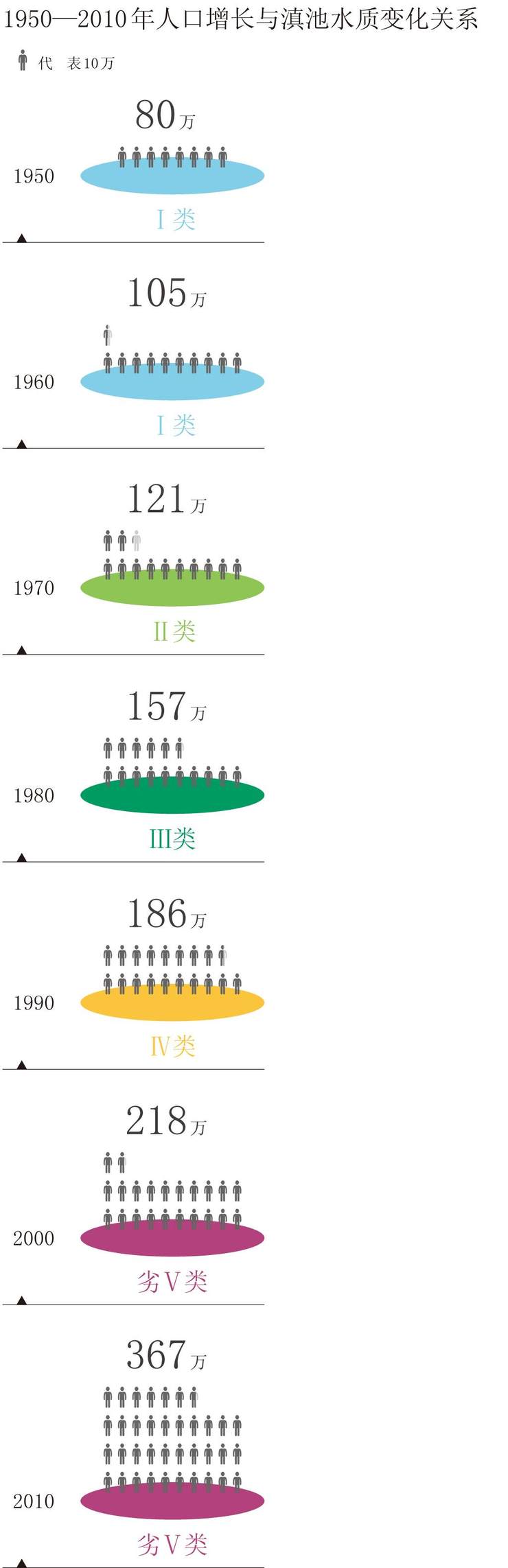

今天滇池沿岸的原野除了长出高楼再也不出产粮食了,老城被拆除,城里的水没有了信仰,没有了历史和传说。与之相伴,滇池水质迅速堕落,污染大约是从上世纪70年代后期开始明显的,1986年变成三类水,1998年已是超五类水,几乎丧失了作为水的各种功能;2004年,昆明人想到滇池中打捞二战时期飞虎队的飞机残骸,但潜水员潜入5米深的水里,就像掉进黑暗的马里亚纳海沟。水葫芦疯长,淤塞河道与湖面,草海沼泽化,湖水中满是稠密的蓝藻,像一盆浓汤,又如散发着腥臭味的绿漆,在风的裹挟下击打着湖岸,发出沉闷的声音。

有人断言,滇池“患上了生态癌”。

滇池的确病入膏肓,据调查,大量的氮、磷、重金属及砷沉积于湖底,监测部门还在某些水域检出氰化物,土种鱼种濒于灭绝。湖中淤泥深度可达6米深,而平均水深仅有5米多。以滇池外海为水源的自来水厂被迫停产。

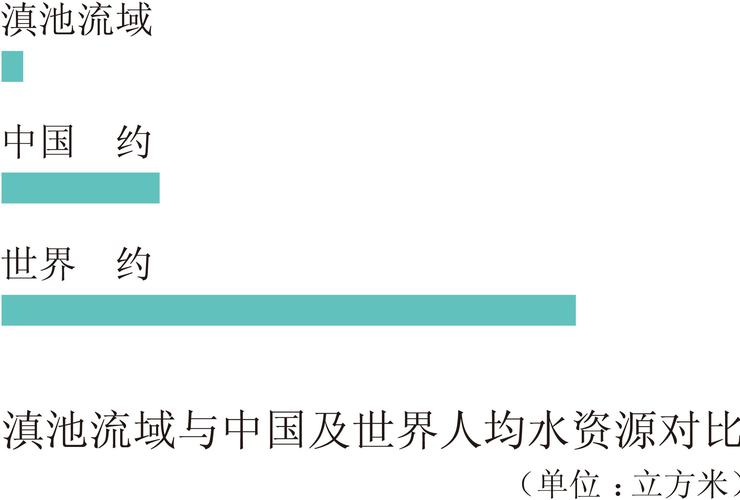

必须要提到的是,昆明是一个极度缺水的城市,人均水资源量不到世界人均值的4%,全国人均值的12%。多年来,建水库、找新水源、跨流域调水,绞尽脑汁,耗资庞大,但昆明依然喊渴。在这样的背景下,昆明人多么希望哺乳了他们千百年的滇池能重新焕发生命力,且着实是费了一番工夫。多年来,这个舞台上各路神仙、各类招数你方唱罢我登台,拯救滇池的药方林林总总不可胜数。从打捞水葫芦到再种水葫芦,从开西园隧道到挖湖底淤泥,从恢复人工湿地到蓝藻处理,跨流域调水置换水体……滇池人几乎使出了浑身解数。

可对于这些办法,懂行的环保人却频频摇头,比如底泥疏浚“相当于把所有东西投入滇池了,再来挖它”,很多方法都是末端处理,单项治理,效果很差;被雇来捞蓝藻的村民也很无奈:“这东西长得太快,太阳一晒马上浮起来。也撒过药,几天后又长了起来,鱼倒是毒死了不少。”

眼下昆明又开始了一个新工程,通过泵站和管道把所有污水厂的出水通过西园隧道排出滇池流域。昆明污水处理厂是按国家最高标准处理后排放的,这是费了很大气力才达到的标准,但仍不能完全解决其中的氮磷COD(化学耗氧量),依然属于劣五类水。

今年,牛栏江调水工程已完工,可望每年向滇池引入6亿方三类水。为此有人欢呼:云南力争在2015年全部消除劣五类湖泊水体。可我的一位朋友,多年从事污水处理的工程师并不乐观。他说,从外流域调干净水置换滇池水,只能将污染转移,而且成本极高。牛栏江向滇池补水,要提230米高度才能自流到昆明,水泵开动起来,每小时耗电约9万度,每天要上百万元的电费。除了工程投资外,日常运行费用、折旧、还贷和利息等等,一立方米水的成本约2块钱,一年需要10多亿元。况且,远距离调水,很可能是用一个生态灾难补救另一个生态灾难。水不够调水,水脏了建污水厂。昆明盆地里已经不见水稻的踪影,粮食靠外调。总有一天这种结构会崩溃的。

上世纪90年代

湖泊之累

不断扩张的人类欲望

湖泊是嵌在大地上的美丽明珠,上接天雨,下纳百川,哺育一方子民。可是,随着经济和人口的发展,湖泊似乎越来越不能“满足”人们的欲望,一些漠视自然法则的索取和开发令湖泊满目疮痍,出现水体萎缩、生态功能下降、富营养化严重等现象。上图为建在滇池湖畔的工厂,左图为禁渔期间下湖偷鱼的人们。

上世纪90年代

1988年

城市污水坑

不堪重负的高原明珠

湖泊的环境容量与湖泊容积大小、水流交换速度、水生生物种类及污染物本身性质有关,承受力是有限的,当污染物大量入侵,水质受到严重污染,再加上大肆围湖造田,湖泊不堪重负,自净能力会进一步衰退甚至崩溃。图为滇池周围的各种污染源。

1992年

1992年

2003年

2010年

一位环保学者也曾悲观地说:我们从“七五”开始研究滇池污染,“八五”重点攻关,“九五”开始治理,“十五”期间的巨大治污费用已难以承受。可如今,滇池治污仍然在黑暗中踉跄。从1993年到现在,已经花掉了220亿白花花的银子,滇池却“越治越污”。“十二五”期间还将投入420亿。而真正的后期治理需要上千亿元,却也未必会有好结果。

而不可忽视的一个事实是,滇池周围的排污量仍在迅速增加。给水专家称,政府花了很大力气解决污染问题,关闭搬迁污染企业,建污水处理厂。而建厂的速度甚至都赶不上污水排放量的增长。眼下滇池有20多个污水厂全天候满负荷运转,可每天还有大量漏网污水直排滇池。

因为滇池的病入膏肓,曾有人说过这样的话—

“滇池不但不能为昆明的发展提供水源,污染治理每年还需耗费数额巨大的资金,滇池已经成为昆明发展的一个负担。”

滇池,中国湖泊污染的一个典型样本

“为什么我所赞美的一切

忽然间无影无踪?

我从前写下的

关于你的所有诗章

都成了没有根据的谣言!”

——《哀滇池》

曾几何时,滇池似乎成为了中国湖泊污染的一个负面样本,除了年年不绝的污染报道,关于生态绝症的叹息,连守护滇池的人也变成人们的话题。

张正祥就是这样的一个人,30年来他近乎执拗地守护着滇池,每天绕着滇池巡视,跟制造污染的企业打官司,与人干架。张是滇池养大的。他早年丧父,母亲远嫁。他就在湖边靠抓鱼捞虾、挖野菜摘野果维持生计,困了睡树上,渴了喝湖水。这位民间环保卫士有很多头衔,好听的是“昆明好人”,还有很多人喊他“张疯子”,觉得他偏执、狂妄、好斗,在做一件注定失败的事。

滇池的危机和它的“体质”有关。本来,在自然界中湖泊就是典型的静水水体,与外界水的交换缓慢,污染物易累积。除此之外,滇池之所以成为中国湖泊污染和治理之难的典型样本,还因为它有着更为独特的身世——

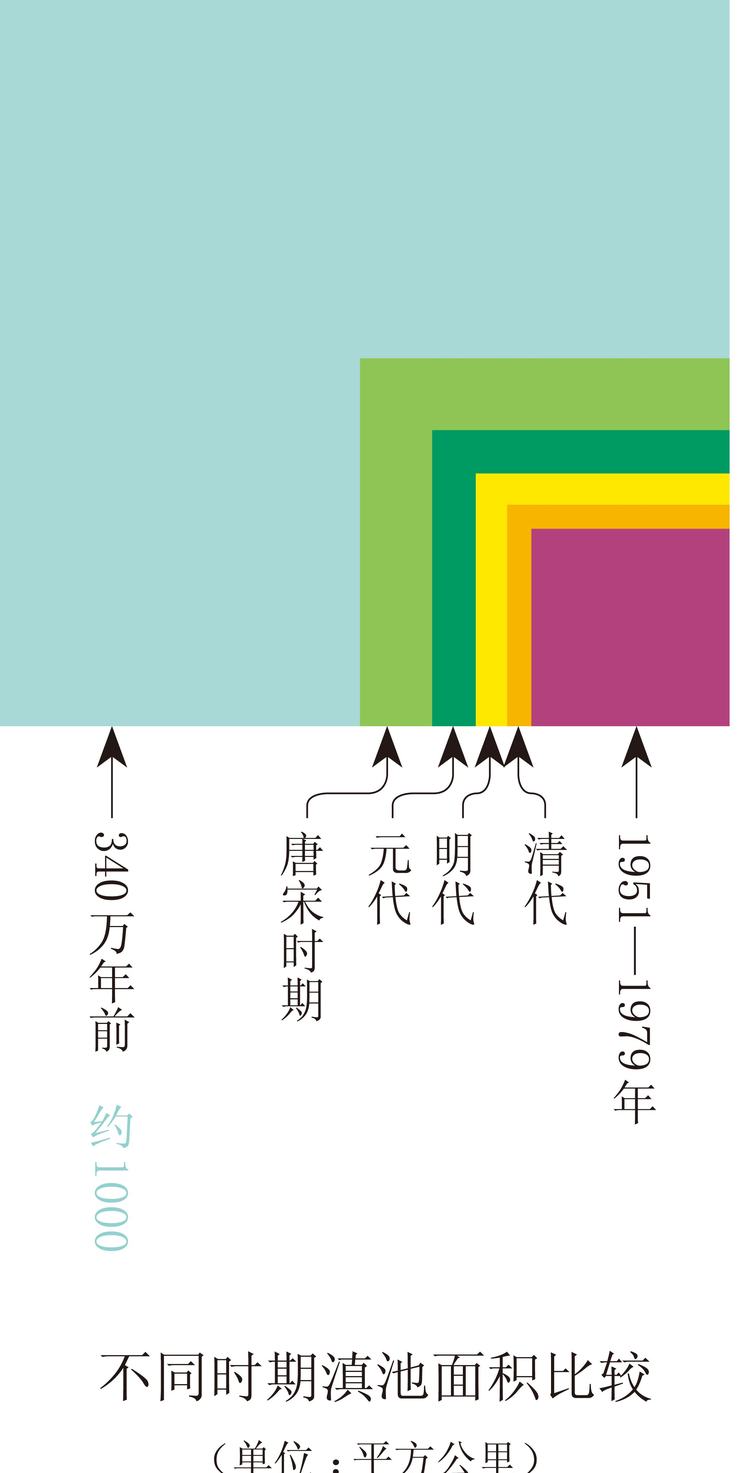

云南大学教授段昌群表示,高原湖泊的治理是全球范围内难度最大的,因为它的生态本来比较脆弱。而滇池位于昆明市南端,是滇池盆地最低凹地带,处于数百万人口城市的下水口,是名副其实的纳污场、泔水桶。经历了340万年的漫长演化,滇池本身已进入自然的衰老期,蓄水量只有其诞生时的1/70,面积也只剩下1/4,年平均流出水量仅占其蓄水量的11%。且来水量小于用水量,湖流格外缓慢,属半封闭湖泊,犹如生命力衰弱的老人,自洁功能十分有限。

此外,主要入水口在靠近城市的北部,出水口则在西南部,也就是说,滇池接受的主要是污水,南部流出去的却是沉淀后相对清的水。“纳污吐清”也使整个滇池淤中沉淀了大量的污染物,造成重复和长期污染。

滇池病入膏肓,还与不断增长的人口和人类不断膨胀的欲望有重大关系。

南诏国时期整个滇池流域一带人烟稀少,约有三万三千户。公元13世纪中叶,蒙古大军攻陷拓东城之后,对这片土地的能力深信不疑,将云南首府从洱海边迁到了昆明。明洪武初年,沐英先后两次携江南、江西28万人众入滇,对昆明城进行了大规模扩建。清朝初年,清政府鼓励就业垦荒,道光年间的人口已比明末增加了10倍。

2007年

摄影/杨峥

上世纪八九十年代

水中绿魔

爆发的蓝藻和水葫芦

曾经,滇池的水生植被茂盛,草海中的海菜花盛开时,水面一片芬芳,游人乘船出游如在花上行;芦苇浩荡,有“萍天苇地”的美誉。今天,由于水体污染和湖滨湿地的破坏,这些美景已荡然无存,蓝藻和水葫芦成为滇池的两大“恶霸”,水葫芦腐烂后造成湖水进一步恶化,蓝藻的爆发性生长则使水体缺氧,在它们的折磨下,滇池变得愈发丑陋而腥臭。

云南山地多,土地不足,人口的压力使人们把眼光投向了湖泊,涸湖造田自古已然。自元代开始,赛典赤命令开挖海口、石龙坝泄滇池水,得良田万顷。比较大规模的围湖造田,在史书上就可以查到很多——元代4次,明代9次,清代16次。

不过,这些数据和近百年特别是近三四十年的巨变比起来,实在是算不上什么——

1911年滇池一带人口密度为每平方公里93人;而到了2008年,昆明一环路以内的人口密度每平方公里已超过2万。同样,700多年的对滇池的“围攻”,都不如1969年“疯狂”。那一两年,昆明人倾巢出动,在“向海要田,向海要粮,向滇池进军”的口号下,10万人在东风广场宣誓后便直奔海埂,开山炸石筑大堤填滇池,仅仅几个月的时间,数万亩湖面便消失在人定胜天的欢呼声中。在此前后,断断续续的围湖造田延续了三四十年。

我仍然记得1969年的故事。觉得好孤单,就到滇池边去寻找劳动的妈妈。天已黑尽,才在人海里找到又黑又瘦一身是泥的妈妈,想哭却不知道为了什么。接下来的日子是那个年代最古怪的记忆,我们住在龙门村,常听说有人到西山跳龙门自杀。一边红旗飘飘,高音喇叭里成天播放着气壮山河的革命歌曲,一边却是关于死亡的黑色故事。黄昏后在路上遇到孤独的行人,我都会担心他会不会去跳龙门。

那一年的黑色故事远不止这些。多年后环境学者指出,狂热的围湖垦殖对于垂垂老矣的滇池可谓是致命一击,它破坏了滇池的生物链和生态系统,特别是自我修复的“重要器官”湖滨地带湿地遭受破坏后,湖泊的过滤、沉淀、解毒的作用丧失,“免疫系统”崩溃。这些地方后来建起了许多度假村、疗养院、住宅区和高尔夫球场,又成为新的污染源。修筑了防洪堤,滇池成了被水泥大堤围起来的臭水塘子。

与此同时,昆明的城市发展野心仍在不断膨胀。今天,昆明市总人口已达到了700多万。而最新的“现代新昆明”战略将以滇池为中心,到2023年将昆明城区面积再扩大两倍,滇池将成为一个“世界上绝无仅有的、最大的城中湖”。不管这个畅想看起来多么美好,一个不容忽视的事实是,这个所谓的未来的“东方日内瓦湖”中,今天盛着的,乃是一汪发臭的、生病的劣五类水。

中国湖泊的未来命运

“人们啊

你是否恐惧过

大地的逝世?”

——《哀滇池》

2010年

生态绝症

城市扩张遭遇污染之痛

近几十年来,随着全球气候变暖和人类活动的加剧,湖泊成为最为敏感、治理难度最大的地理单元,成为全球性的水环境难题。上图为滇池边上的公路和别墅群,湖中的蓝藻把湖水变得像肮脏的绿漆。右图为装载着设备,正在清理湖中蓝藻的船舶。摄影/杨峥

2010年

滇池流域是云南的政治、经济、文化中心,也是全国最为缺水的地区之一,其人均占有水资源量约为世界平均数的1/30,全国平均数的1/8。

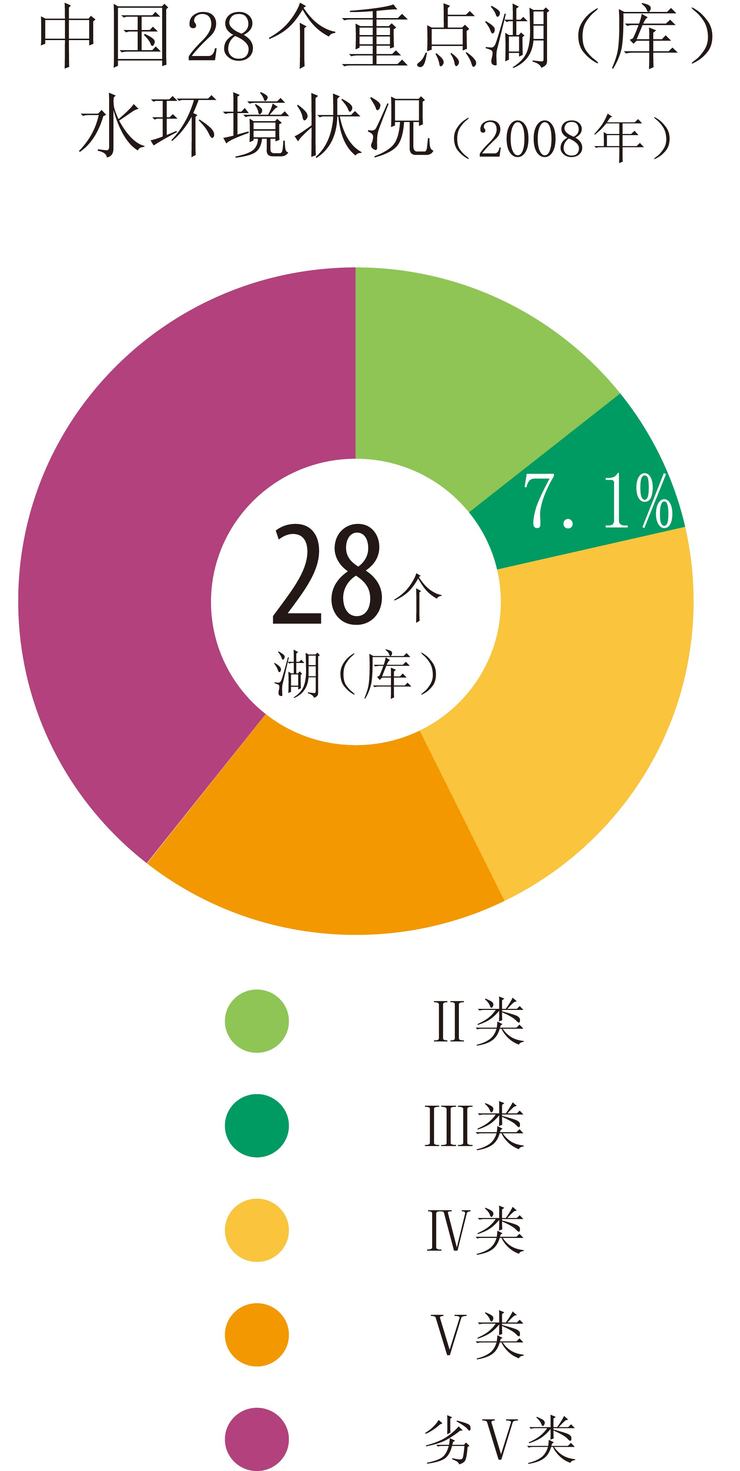

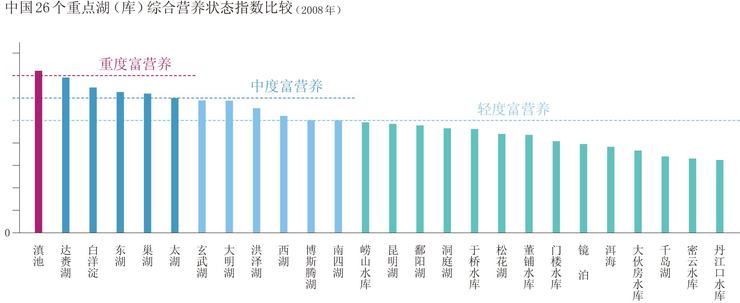

必须要指出的是,中国面对如此深重危机的湖泊绝非滇池一个。只不过,滇池因为特殊的自然条件和环境,格外引人注目而已。

根据水利部及中国科学院南京地理与湖泊研究所2010年发布的数据和研究结论,近30年来,中国大量天然湖泊消失,总数“减员”三分之一强,现有湖泊则八成处于污染严重的“病中”。以湖泊大省湖北为例,百年之间,其湖泊总面积由2万多平方公里降为约3000平方公里,堪称“十湖八没”,那些幸存下来的湖泊的调蓄能力、污染消解和生态修复能力也大打折扣。2011年在暴雨的进攻下,古称“千湖之城”的武汉变成一片泽国。至于著名的江西鄱阳湖,极端枯水期中一马平川如草原般裸露的湖底看起来更是触目惊心。

或许可以这样说,中国湖泊正在经历着一场前所未有的灭顶之灾。

湖泊治理是全球性的水环境难题。由于性质特殊,环境容量有限,污染一旦突破阀值,湖泊就会变得非常脆弱甚至丧失自我调节能力。令人尴尬的一个事实是,中国至今尚无成功治理大中型湖泊的案例。许多湖泊如太湖、巢湖和滇池,几十年来均是屡治屡败。

在讨论经济发展和污染的问题时,大名鼎鼎的库兹涅茨曲线时常被提到,这个“倒U形”的曲线往往带给人乐观的预期,即随着经济的发展,污染在达到极点之后,也将逐渐得到缓解。先污染后治理,效果似乎也不错,这便是我们从欧美发展历史中得到的经验。

然而,面对中国湖泊的困境,很多研究者对这个曲线在中国的实现可能提出了质疑,根据近几年中国50个典型湖泊的水质调查数据,国内大多数湖泊仍处于水质“倒U形”曲线的左半段,未来数年还将继续恶化。在经济高速发展、污染严重、人口众多的特殊条件下,再加上湖泊独特的环境生态特性,或许这个曲线并不会幸运地在越过拐点后掉头向上,而是一直跌向不可挽回的黑暗。

1970年前后,水面曾达数百平方公里的罗布泊干涸了,留下了一个寂寞的“大耳朵”,仿佛在倾听和担忧着中国湖泊的命运。以世界湖泊治理榜样日本的琵琶湖为例,在外来污染得到了根本性控制的基础上,人们花了30多年才看到琵琶湖“做出反应”。据环保研究者估计,要到2050年,琵琶湖才能恢复到日本经济高速增长之前的水平。

必须指出的是,今天滇池等湖泊的污染程度,已远远超过琵琶湖。那么,让滇池复活,我们究竟还要等待多少年?或许,这个患上生态绝症的湖泊,将在重病的折磨下真的永远死去,不再醒来。

滇池的命运,会不会是中国更多湖泊未来的命运?也许,在50年,100年,几百年后,诗人于坚在《哀滇池》中所诉说的悲伤,将成为更多人,更为普遍而恒久的哀叹—

我再也想不起你的颜色

你是否真有过那些

湖蓝、碧蓝、湛蓝、

深蓝、孔雀蓝?

……

2013年

滇池凋零

昆明城的尴尬

清乾隆年间名士孙髯翁登大观楼赏滇池,写下了“五百里滇池,奔来眼底”的名句。今天,这颗曾经的高原明珠蒙上了污渍,进入我国众多被污染湖泊中“病情”最重之列。千百年来,滇池养育了一代又一代的昆明人,今天,这座母亲湖却成为了昆明人心中难以言说的尴尬。图为今天的滇池,远看波光浩荡,近看却是一潭污水。

摄影/陆江涛

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

沙林儿

pyraming