阿勒马勒克

冰川雪峰掩映的杏花村

标签: 生物地理 塔什库尔干塔吉克自治县 花地 气候地理

众多文人诗词中,只有两三首写到了新疆杏

很多人印象里,杏树跟鱼米之乡的江南走得更近。盎然开放的杏花,常被视为“暧昧”的象征,如张良臣的“粉墙斜露杏花梢”,陆游的“一枝红杏出墙头”等等。或许在中原文人看来,这是一种充满“娇气”的树种,也只会生长在温润的地区。

其实,他们并不真正了解杏树——这是一种适应性极强的植物,它的根入土很深,耐旱、抗风,甚至可以忍受零下二三十度的严寒环境。跟江南温床里的树木相比,这里的杏树才是不折不扣的“大丈夫”。所以,只有到了新疆的高原上,才能体味杏树的真谛。

很古老的年代里,杏树就已在西域大地闪烁迷人的光泽了。有史料记载,杏的原产地在中国,世界各地有杏树8种,我国就有5种。中国西北为杏的起源中心之一,地质年代留下的古老野生杏林遍布新疆:从伊犁河畔到焉耆盆地,从塔克拉玛干沙漠绿洲到东帕米尔高原,从东天山北麓到吐鲁番盆地……

晋代的一位渔人沿着溪谷行走,途中偶遇一片隐秘的桃花林,继续前行后看到了“土地平旷,屋舍俨然”的世外桃源。古时的塔什库尔干河谷,已经成为古老的商道,来往的商人在穿越这段丝绸之路时,很可能也一定看到过桃花源般的景象。跟中原相比,这里的高山更为峻峭,而山谷里的主角杏花,比那些娇气的桃花更坚韧。春季,塔什库尔干河两岸的杏花肆意开放,掩映着村落中最常见的矮石头房—这些石头是就地取材所得,与高山、大地的颜色融为一体。帕米尔的杏花,甚至可以开到海拔四五千米的地方,它们像团团的云朵浮在山间、飘在空中。摄影/郝沛

冬天似乎还不显眼,但只要春天一到,漫山遍野都有杏花的身姿,仿佛一下子唤醒了冰雪下之沉睡已久的春意。显然,广袤高原上的杏花更能淋漓尽致地展现杏花的品质。佛经说,花有柔软之德。这儿的杏花、杏子,总在严酷环境里坚韧地成长。一枚杏仁,似乎就是佛语中的一粒尘埃。

在西域“古三十六国”中的龟兹,时人喜爱植杏、梨、桃等,家家门前有杏树。所以,“杏花龟兹”之说让一卷卷史书充满了芬芳。但我遍查史料,只找到两三首写新疆杏花的诗。在新疆漫游过的文人萧雄,在诗中称赞从焉耆到龟兹一带的景色:“山南山北杏子多,更夸鲜果好挲婆。”长期居留的林则徐则写道:“桑葚才肥杏又黄,甜瓜沙枣亦猴粮。”这里说的是随着杏子上市,瓜果大军开始登场。

这少得可怜的杏诗,写的还只是新疆人口较稠密的地区,至于人口稀少的高原杏花地带,哪怕只言片语的记载也没有。早年来新疆探险的欧美人很少把杏树或杏花作为描述对象,内地的国人则把新疆的高山地带视为畏途,鲜有机会踏上那些神秘之地。

塔吉克族人的房屋大多正方平顶,墙壁多为石块砌成,屋顶用粗大树枝架起,然后铺上厚实的草泥,其间还留有通风透光的天窗。明媚春光里,塔吉克族妇女把挂毯、地毯等拿出来晾晒。摄影/郝沛

去阿勒马勒克村的一路上,多是崎岖的沟壑、高高的陡坡、皑皑的白雪,这样的环境看起来寸草不生,事先谁会将它跟草长莺飞、男耕女织的景象联系在一起呢?塔什库尔干河两岸,雪山绝壁没能阻挡春风的脚步,每年3月25日前后,山下房前屋后的空间会被团簇的杏花所包围。杏花盛开时,村民欢快地跳起塔吉克族的传统鹰舞。摄影/郝沛

杏花是美丽的信使,把远方的客人带到阿勒马勒克村

在我心目中,山高地寒的帕米尔高原是最能诠释杏花励志精神的地方。

帕米尔高原有一种极致的景象:条条险峻的山道纵横交错,两侧冰峰雪岭、深谷涧流、高山牧场连成了层层递进式的风景长卷。尤其是冰峰之上的阳光,就像有人把几千公顷金黄色的干草堆抛洒向天空,堆到云层之上。而“帕米尔”的本意,就是“天一样高的地方”——但是,它虽有“高原”之名,却主要由山脉与河谷组成。3万多人口的塔吉克族村落,多分散坐落在大山的褶皱与河谷中。

“塔吉克”是这个民族的自称,意为“王冠”。置身在这些说母语的塔吉克人中,我常常对他们充满膜拜,他们的身上有一种浓烈的漂泊气息,他们的表情像粗粝的岩石一样彼此相像,也彼此映衬着,像一座座恒久的雕塑。这样一个被称为“离太阳最近”的古老民族,在这片世界屋脊之上生存下来,或耕作,或游牧,在烈日和荒漠的沙砾中生儿育女,叩拜神灵。

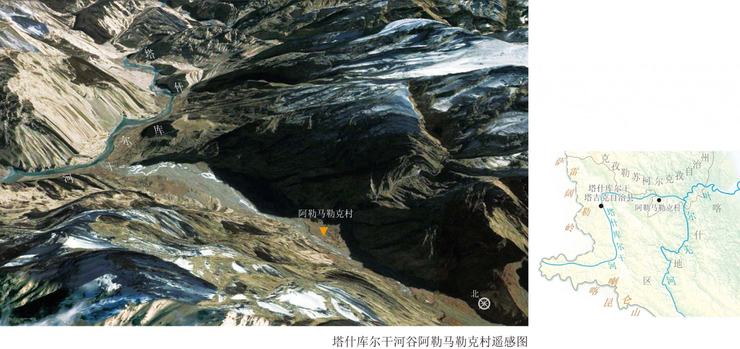

中国境内的帕米尔高原上,塔什库尔干河谷是最重要的人口居住带,河谷被雪山掩映着,内部平坦宽阔,星星点点的聚落散列其中——最主要的有库科西鲁格乡,以及塔尔塔吉克族乡的阿勒马勒克村、巴格村等。在这里,让我最难忘的不是雪山、河流,而是那些被杏花装点的村落。每年3月来临,冬季色彩单调的河谷与山坡,一下子变得惊艳起来。不同海拔高度上,丛丛粉花此起彼伏地盛开,连绵成为一条隐秘的杏花幽谷。

2001年秋天,我从喀什出发,乘班车前往我国帕米尔高原地区唯一的县城——塔什库尔干塔吉克自治县,然后在高原各处游荡了半月之久,第一次得知来年春天可以看到美丽的杏花村。十年后,2012年春,我终于再次来到帕米尔,去寻访一个充满杏花香的隐秘村落——阿勒马勒克(属阿克陶县,与塔什库尔干县邻近)。

越野车从塔什库尔干县城出发,开始沿着塔什库尔干河穿越昆仑山西段的庞大山体。一路上,我觉得车子仿佛是在悬空的崖壁上飘浮着。它的下面,塔什库尔干河正在流淌,河两旁是相对高度超过千米的大山,颜色灰黑,植被极少。荒凉的高山沟壑间,只有一条曲折的河水默默穿山而行,让人心生与世隔绝之感。

在帕米尔高原和昆仑山区,毛驴是一种从丝绸之路时代延续下来的交通工具。居民平时赶集、运输物资、走亲访友,都要依靠毛驴。摄影师郝沛说,阿勒马勒克村的毛驴性格憨厚而倔强,春暖花开的季节,休息了一个冬天的毛驴有些不太想走路。为将其驯服,主人需要费一番周折,一旁观看的孩子常常忍俊不禁。摄影/郝沛

由于经常受泥石流的影响,一条被阻断后又反复重修的路十分颠簸。白天烈日晃眼,眼睛干涩得要不断地眨。正当我要闭眼时,一片粉色花丛闯入视野,那热烈的颜色让我毫无设防,一簇又一簇,携带着一团又一团浓雾似的花朵,不停地扑面而来。接着,一座座石头房子出现了,一位黑脸膛、高鼻梁的妇女在门前张望,这时风裹挟着附近山脊的积雪气息阵阵飘来,门前杏树花瓣春雨般落了下来——未见村庄,先闻花香。

杏花像一位美丽的向导,把我们渐渐带入阿勒马勒克村。虽然不是第一次见到杏花,但我心中还是涌起了一种莫名的兴奋。越野车被杏花浓烈的花香吸引着,加大马力冲过了水流湍急的河床。随后,一处洪积扇地带出现了——被河谷包裹的阿勒马勒克村,安详地坐落在开阔地上,被一条河流分成两部分。

在阿勒马勒克村,温馨的生活画面会让人静默无语。路边到处可见上百年树龄的老树,它们长得又粗又大,满树开着遮天蔽日的杏花,甚至遮住了蓝天和高山。开满杏花的巨大树冠,从一棵树到另一棵树,一片连着一片,共同托出了一座高悬的“空中花园”。“花园”下方的空间,被学习功课的孩子充分利用。摄影/郝沛

高寒干旱的大幕下,团簇的高原杏花迎风歌舞

阿勒马勒克村的杏树显然比十年前粗了一大圈。一树树白中带粉的花团簇拥在房前屋后。花枝背后,闻讯而来的男女老少村民立马围了上来,大人、小孩一起帮我们搬运行李,还从河中提来了清水,给大家准备烧饭。

不远处,卡德尔的小女儿坐在院里土墙下在一个石臼里磨着杏仁,为我们制作杏仁茶。我观察到,几乎每家都有专门砸杏仁的大石头,中间有许多大大小小的凹坑。不一会儿工夫,乳白色的杏仁浆汁散发出浓郁的香味,倒入煮沸的砖茶水中。我喝过哈萨克族的奶茶,喝过维吾尔族的药茶,但这是第一次喝这种口感纯粹的杏仁茶。

随后,卡德尔端来一碗晾干的杏仁放到桌上,指指杏仁,又指指嘴巴,意思是吃杏仁,我和同伴连声回应:“热合买提(维吾尔语“谢谢”,新疆各族人往往通晓这些常用词汇)。”可能是长在高原的缘故,这里的杏子普遍有一种特殊的野香,过了很久,嘴里依然有浓郁的清香。

阿勒马勒克村所在的河谷,两边山岩石裸露,峭壁直插天际。这里的塔吉克人天性乐观,尤其喜欢养花、种树。只要有树的地方就有人烟,就会有一方充满生活气息的空间。摄影师郝沛告诉我:“在塔吉克人看来,门前没有杏树,就不是真正的生活。”大概受小股暖湿气流的影响,河谷中的村庄白天充满了暖意。3月25日前后,塔什库尔干河畔的杏花陆续开放。山势低的地方花期较早,老树要比新树先开花。别看杏树枝叶繁茂,却从不侵占一分良田,房屋角落、岩石间都可以生长。

早春3月的帕米尔,花儿们总是如约而至,像一场轰轰烈烈的年度聚会。似开非开的杏花蕾是红色的,半开的花蕊是粉红的,而盛开期的杏花则白中带粉,毫无瑕疵。当杏树突然从路旁的丛林里闪出来的时候,会不由分说地把人挟裹其中。

我忽然之间发现,这春天的盛景似乎与灰黑色的大山,与山峰上垂落的冰舌,与冷峭高寒的环境形成了强烈反差。这倨傲、冷峭的中国西极峭壁下,有这样的人间乐土呢,难道不是上天赐予的奇迹吗?

就是在这样的荒凉大舞台中,杏花送来了丝丝温暖,并陶醉了造访的客人。

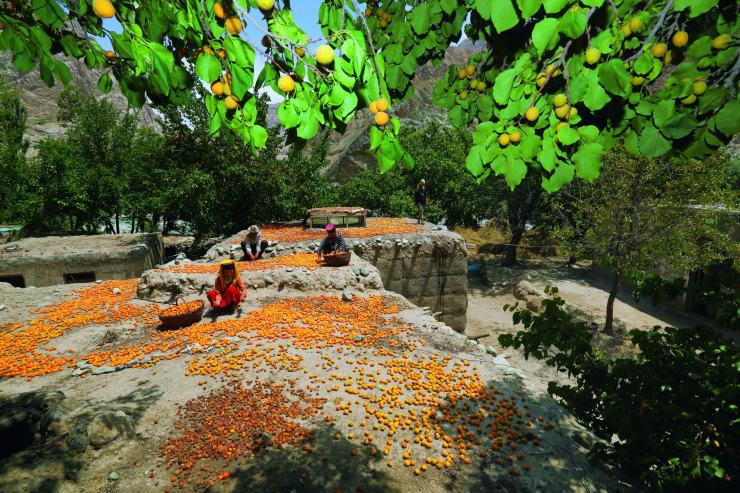

每年7月份,是帕米尔高原杏子黄熟的季节。经过3个多月成长,当熟透的杏子噼里啪啦地掉在地上,树下立刻变成金黄一片。熟透的鲜杏不容易保存,村民们会把它们放在屋顶晾晒,变成可以长期保存的杏干,可以维持到来年春季。那些干瘪、较小的杏子晾晒后,可以作为喂养牲畜的饲料。除了自家食用,多余的杏干每年可以为村民换回数千元的收入。摄影/郝沛

杏树和杏花的相伴,为村民的日常生活带来了温馨

经过近3个多月的成长,杏子逐渐变为通透的金黄。在瓜果之乡的新疆,杏子算是最朴实无华、最廉价的果实了。杏子的爱永远是面向下层百姓的,那肉里、核里,包裹着最为宽广的慈爱。

鲜杏的季节性太强,最不易储存。所以,到了杏子黄熟的季节,是阿勒马勒克村民最为忙碌的时候。熟透的杏子噼里啪啦掉在地上,每棵杏树下都是金黄一片。这时有老人和孩子提着水桶来拾捡地上的杏子,吃不完的就直接倒在房顶晾晒,这样可以把一年的零食保存到来年,与下一季的鲜果衔接上。

我在阿勒马勒克村的那些日子,村民总会把上好的杏干作为礼物,和杏仁茶、馕饼一起摆在小木桌上供我们食用。卡德尔老人说,牧民常常会背着杏干和馕去山谷里放牧,饥饿时会掏出杏干塞到嘴里食用。吃完杏脯,他们还要蹲在地上砸开杏核,把杏仁吃掉。有一次,我见卡德尔两手端着半铁盆用水泡过的杏干往羊圈里走,于是跟随其后想看个究竟,原来他是在给牲畜喂杏干。

塔吉克谚语说:“人的肚脐在肚皮上,世界的肚脐在帕米尔。”千百年来,这里的塔吉克人,生活在这遥远、安详的角落里,过着逐水草而牧、广种薄收的半游牧、半农耕生活,甚至是一种近乎原始的生活。杏子黄熟时节,我再次来到这里,各家男女扛着农具走进农田,不断扬起铁锨向沉睡一冬的田地施肥。这个时候,整个村庄都处于辛勤的劳作中,给高原的春天平添了一种原始的古老温情。空荡的山谷中,幸好有杏树和杏花陪伴,村民们的生活变得温馨起来。

每年7月份,是帕米尔高原杏子黄熟的季节。经过3个多月成长,当熟透的杏子噼里啪啦地掉在地上,树下立刻变成金黄一片。熟透的鲜杏不容易保存,村民们会把它们放在屋顶晾晒,变成可以长期保存的杏干,可以维持到来年春季。那些干瘪、较小的杏子晾晒后,可以作为喂养牲畜的饲料。除了自家食用,多余的杏干每年可以为村民换回数千元的收入。摄影/郝沛

隐秘的杏花村,仍旧像谜一样掩映在雪峰下

阿勒马勒克村,百岁以上的杏树有一千多棵,十几米高,有的树干直径达到了五六十厘米。高大杏树掩映下的石头房子,是塔吉克族的“蓝盖力”(塔吉克人管房子的叫法)零零星星地分布着。

院在花中,花在院里——粉红杏花与黄褐色石房相映成趣,一半是坚毅,一半是温柔。有老人告诉我,杏林在他们居住前就有了,也有人说是塔吉克人在远古时带来了树种。

在唐诗里,蒙蒙细雨中的小村被牧童随手一指,就红了上千年。因为“杏花村”太有名,至今很多地方还在为此争执不休。帕米尔高原的杏花村温馨而神秘,绝不会卷入这样的是是非非。

阿勒马勒克村的每一棵树都是有灵性的,它们仿佛可以跟人致意、握手、拥抱;每一棵树都像是陪在母亲身边的殷殷孝子,静静倾听着塔什库尔干母亲河的吟唱和教导;每一棵杏树和伙伴们,早就形成了一种奇特而深沉的默契。

在新疆生活多年后,最大的遗憾就是没能在阿勒马勒克村安静地住上一年半载,从春到冬,记录他们的生活细节。我甚至想变成其中的一部分,日夜守着杏树,出神地遥望帕米尔峰峦上的白雪。与此同时,我又痛苦地意识到,真正实施起来,我恐怕很难融入他们的生活,甚至会破坏那里的安宁。或许,我们永远无法形成他们那种与高原之间与生俱来的默契感。

一个清晨,我们决定要跟杏花村告别了。这个时段,高原初春的微寒,与整个村庄的静谧在一起发酵。晨光斜照,卡德尔的老伴在洒水清扫门前。一阵高原的风吹过,漫天的杏花雨洒落。她就这样不厌其烦地在风与尘中扫出了晨光……

资深摄影师郝沛曾多次进入帕米尔高原。他说:“外地人对新疆的印象,多还停留在自然景观上,如湖泊与荒野、群山和沙漠。而行商的驼队、中世纪的街道、隐秘的古村落等人文景观,则像谜一样隐藏在冰山雪峰背后。”

3月的帕米尔高原,杏花是报春的信号。尽管海拔很高、土壤贫瘠,但帕米尔的杏花在春天从不失约,甚至比其他不少地方花期还要早。怒放盛开的杏花团团簇簇,好似片片云霞;含苞待放的杏花星星点点,犹如粉彩画。只要有一棵杏树,就能繁衍出一方生机勃勃的天地。阿勒马勒克村生长杏树历史已经有数百年,房前屋后处处可见粗大的杏树。它们仿佛是历尽沧桑、满目慈祥的老者,静静守护着这方土地上的子民。摄影/郝沛

所以,我们走进阿勒马勒克杏花村,看到的是一种纯粹、至上的,似乎与世隔绝的人间烟火——那是一种打破传统印象和思维的画面。不过,我们看到、记录的,只是这方空间的某一瞬间、某一角落,它的身世谜团,早已被造物主小心翼翼地镌刻在坚硬的山岩上。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

冬季的守望-qzone

xue_yulin

。zero-qzone

缘分