台北平民城记

械斗造就一座城

标签: 历史拾遗

城墙围筑的府城,是正史中的台北形象。官造城郭之外的大稻埕与艋舺,却是另一个台北——在这里,160余年前爆发的惊天一战,奠定了台北城市经济、宗教的最初格局,也赋予了这座城市更多的平民情怀和记忆。

修读于台湾时,我曾有这样一段经历:手捧一幅1895年版的《台北府城地图》,希望能古今对照地游走台北城。这期间,时过境迁、沧海桑田的感慨,自然少不了,但更让我困惑的是,那些老店老街为何不见踪迹?再细读地图,才发现自己犯了一个错误。繁华的台北城,实际上由三个部分组成,除了我游走的台北府城,还有艋和大稻埕两地,它们在淡水河边呈三足鼎立之势。

台北府城建成于1884年(光绪十年),当时历来“消极治台”的清政府一反常态,倾力打造其规划的最后一个府城,仅城墙就耗费了30余万根上好石材。谁料好景不长,20年后它便被侵占台湾的日本人几乎拆毁殆尽。如今的府城还能看到些许当年的影子:官府精心设计的城池,城内有巡抚衙门、文武庙和城隍庙等遗址——这是一处官方的门面。

更平民的记忆,则留存在艋和大稻埕两个区域,它们依傍着淡水河,一南一北,我要找的老街、老店、老人也都在于此。然而,二者看似平淡而和谐的格局,却与160余年前一场惊心动魄的械斗有关。

最惨烈的内战

时间回到1853年,这也是大清国艰困、动荡的一年。

台湾淡水河边,艋的码头上熙熙攘攘,不断有货船靠岸、装卸货物。一位矮小干瘦的中年人,被人簇拥着,专注地看着要靠岸的货船。他叫黄龙安,尽管才36岁,但已显得苍老而世故,说起话来令人不寒而栗,是三邑人的首领。所谓三邑,指福建泉州的晋江、惠安和南安三个地方,这三地的人最早来到艋,是地头老大。黄龙安显得有些忧心忡忡,因为他看到刚上岸的一艘船,满载着同安人的货物和老乡。这让他想到两年前的一场恶斗。

那是咸丰元年,福建漳州移民为争夺台北商贸之利,与艋三邑人大打出手,漳州人一度攻入了艋地界,将三邑人围困。黄龙安原本指望同为泉州老乡的同安人能出手相救,没想到他们不仅作壁上观,甚至还想坐收渔翁之利。他愤怒地对刚从八甲庄(今台北老松国小,同安人聚居地)返回的使者喊道:“天若不灭我,我发誓一定要铲灭八甲庄!”而今,旧怨未消,涌入艋的同安人又日渐增多,已经影响了三邑人的茶叶和稻米生意。想到这,黄龙安的眉头拧成了一个结,他暗自思忖:不能坐以待毙,要主动出击,将同安人赶出艋!

不久,黄龙安悄然下令,让族人三天两头地侵扰河壕对岸的八甲庄,想先借此牵制和麻痹同安人的主力。而八甲庄那边呢?领袖林佑藻与黄龙安年纪相仿,也是位说一不二的主,他早就对三邑人垄断艋心存不满,因为官府的无作为,他们运到艋的货物甚至还要向三邑人交税,并受到三邑兵勇的百般刁难。林佑藻和手下商讨,准备武力争取艋,甚至还购置了一些枪械。不过,对三邑人在河壕的侵扰,林佑藻并未放在心上,以为不过是小打小闹而已。但是他错了。

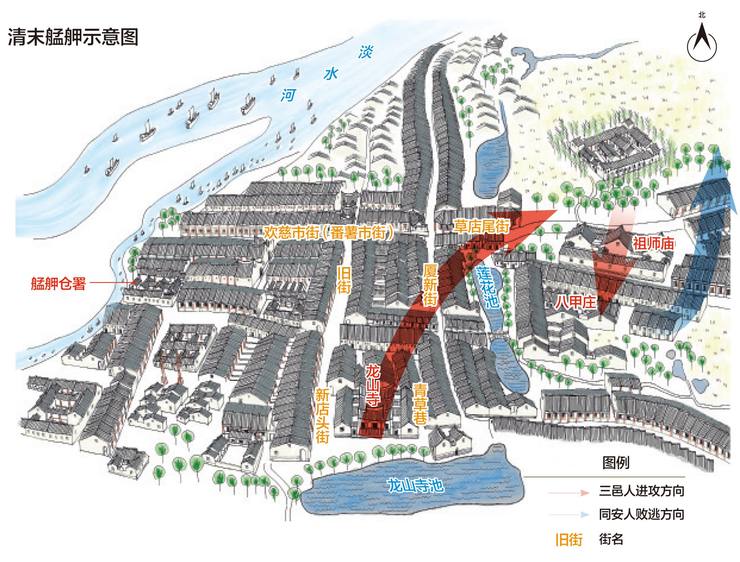

农历九月初五,在猛将黄阿成的率领下,三邑人自龙山寺浩浩荡荡出发,以土炮为掩护,径直朝八甲庄猛扑。林佑藻见状,火速召集下属陈士通、李士杰等将领率兵拦截。一日厮杀下来,来势凶猛的三邑人居然被挡在了八甲庄之外。这时,黄龙安发现了对方一个致命弱点:北部几乎是门洞大开。林佑藻自然不会粗心到忘记排布守兵,他心里盘算着,三邑人若要由北部防线突破,则必须穿过安溪人的清水祖师庙,而安溪人由始至终都没有卷入此战的迹象,因此清水祖师庙可算是一道天然的屏障。他笃定,北方防线无需顾虑。然而,他又错了。

黄龙安的妙计是,拆了安溪人的清水祖师庙,由此长驱直入,与黄阿成所率部队对八甲庄形成合围之势,一举消灭同安人。

建于1790年(乾隆五十五年)的清水祖师庙是安溪人的信仰中心,其实黄龙安也并无把握,是否能说服安溪人拆庙。他连夜找到安溪人首领白其祥商议此事,果然,对方不同意,哪能随便让别人拆了自己的庙呢?黄龙安略一沉默,向白其祥承诺:“打完这场仗,我们一定帮助你们重建祖师庙。”如此,白其祥才勉强答应了黄龙安的提议。

九月初七,天微亮,安溪人的清水祖师庙悄然无息地消失了。黄龙安亲自率部,由北部防线直捣八甲庄,如入无人之境。黄阿成则再度由河壕攻入,使同安人腹背受敌。纵使林佑藻等人驰援北部,但已无回天之力。

“八甲庄的噩梦还是降临了——在南面的夜空中,黄阿城的部队射出的火箭已呼啸而来,弹弓炮抛射的火球也纷纷落入八甲庄内……八甲庄数十年来的苦心经营,在烈焰中迅速崩解毁灭了。暗沉的大地上,成排的房舍店屋已成了鬼蜮里嘶鸣的幻影。”在台湾学者王湘琦的历史小说《俎豆同荣——记顶下郊拼的先人们》(后简称《俎豆同荣》)中,他用这样的文字来描述那场战争的惨烈。

顶下郊拼,亦是历史上对这场械斗的定名,皆因三邑人曾占据艋而被称“顶郊”,同安人势力较弱而被冠以“下郊”之称。战败的林佑藻沮丧极了,他带领自己的同乡仓皇逃离了八甲庄,最终定居在大稻埕。这里在艋以北,旧时因民众常在此晾晒稻谷而得名,荒无人烟,与热闹繁华的艋无法相比。

文献中也有与王湘琦这段描述相应的记载。在第一历史档案馆的“军机处录副奏折”中,有一份当年台湾总兵邵连科的奏折,提及:顶下郊拼“残毁村庄大小七百九十余处。而新庄最为繁盛之区,店舍、民房不下五六千户,概成灰烬。”

在这份奏折中,邵连科并非只提到了这一场械斗,还有咸丰三年的漳泉械斗:“南至嘉义,北至淡水,路途为之梗塞”;咸丰四年闽粤械斗:“彰淡被焚各庄,全为焦土,哀鸿遍野,触目心伤”,“闽庄被焚大小二百余片”。为何清朝台湾械斗连连?160年前三邑人和同安人内战的深层原因又是什么呢?这还得从台湾的历史说起。

移民、械斗与台湾史

如果问,谁是台湾最早的居民?以泰雅族、阿美族、达悟族和卑南族等为代表的原住民族群当之无愧。但若问,谁大规模开发了台湾?则必是清朝中后期来自大陆的汉人移民,他们又以福建、广东的汉人居多。据史料记载,在1833年,台湾人口已经达240万左右,其中原住民仅约10万。至1895年时,原住民仍然维持这个数字,但闽粤移民及其后代却激增至300余万人。从这个角度来说,台湾近代史即是一部移民史。在移民心中,对尚未开发的台湾岛充满着各种关于财富、土地和权势的想象,但实际情形却浸着血和泪。

岛上并不是黄金遍地,祖居于此的原住民仍处于茹毛饮血、刀耕火种的阶段,难以沟通和相处。为了生存不断开荒,移民与原住民冲突不断。在《俎豆同荣》的书中,作者借着林佑藻母亲之口,叙述了一段三邑人初来艋时,与原住民纱帽厨人的一段冲突。

这故事颇有点寓言《农夫与蛇》的意味——纱帽厨人收留了初来乍到的三邑人,三邑人的头目发誓只是借住,双方于是和平相处。“但不久,他们就开始违背誓约,开始烧杀,将纱帽厨人的尸体丢弃在田野中!他们像蝗虫般侵占纱帽厨人的土地,用戎克(一种中国独创的帆船)载着一船接一船的三邑人上岸,那人头就像河沙般数不尽!……”

站稳脚跟的新移民,往往会按照地缘关系聚集在一起。祖籍,是新移民身份认同的一个重要标志,换句话说,同乡组成了新的社会群体。同乡语言、风俗习惯相同,易于相互照应,共同开拓、防御外来侵扰。1833年(道光十三年),一位名为陈盛韶的人,赴台任北路理番同知兼鹿港海防,这是专门处理番人事宜的官职,番人即汉人对台湾原住民的称呼。陈盛韶到台湾觉得事事新奇,将所见所闻写成了一部《问俗录》,其中写到:“凤山淡南粤人众闽人寡,余皆闽人众粤人寡”,彼此“各分气类”。

以地缘集结,也是一把双刃剑。同乡之间自然会互帮互助,但遇到异乡族群,恐怕就不是那么友好了。比如,尽管都来自福建省泉州地区,但三邑人和同安人之间还是不可避免的爆发了冲突。邵连科奏折中提及的漳泉械斗、闽粤械斗,也都是异乡族群间的“械斗”。偌大的台湾岛,其械斗族群的复杂性和频率举世罕见,以至有了“三年一小反, 五年一大反”的民间俗语。据台湾历史学者薛化元先生的保守估计,仅在晚清大规模械斗便多达60余次,小型械斗更是不计其数。

造成这种现象的原因,学者们也众说纷纭,有人认为是清政府不修吏治,有人将其归罪于清廷为防止民变在台湾采用的“分化政策”,还有人觉得强烈的同乡同族意识是仇恨和械斗的根源。这些当然都不错,但更为实质的原因却在经济利益上。台湾学者樊信源在《清代台湾民间械斗历史之研究》一文中说:“械斗最根本的原因是异类人经济利益的冲突,在清代农垦阶段,常因田地之境界,争夺水道灌溉而起。”

再回头看台北艋160余年前的那场惊天大战,正是经济利益冲突下的必然结果。艋,这个名字源于平埔族原住民的独木舟的发音,类似Manga。淡水河边的独木舟,预示了它未来的兴盛将与艋码头的河港贸易相关。三邑人赶走了原住民,在这里经营茶叶、稻米、中药材、布匹等生意。正如电影《艋》里的描写:“艋从清朝到日据时代,一直都是台北最热闹的商业中心,这里就像是一座金山,充满了商机跟梦想。”

艋辉煌的背后,却是移民之间的暗流涌动。三邑人因较早抵达此地,且人多势众,故长期占据了淡水河沿岸及艋码头等核心要地,并垄断了收税、义仓、赈灾、辟建和巡更等所有权力。而后来者同安人则因为势力薄弱而偏居八甲庄一带,这里不仅远离繁华的河岸,而且沼泽遍布,说它是艋的贫民窟亦不为过。经济利益的矛盾,在这个小小的码头上逐渐升温,加之在“消极治台”的大背景下清廷的驻台官员大多不愿卷入族群矛盾,1853年的大械斗由此而发!

战争,随着同安人战败后离开艋而偃旗息鼓,但它对台北的影响,才刚刚开始……

商起商落在艋舺

胜利的三邑人当然欢天喜地,再也无需担心同安人会跑到艋码头与他们争利,这回他们算是艋的真正霸主了。但事情的发展却远远出乎人们的意料。

就在械斗的第二年,也即1854年(咸丰四年),艋一带突发瘟疫。据说,连偷渡移民在九死一生漂抵艋,也拒绝上岸而另选登陆之处,其状况之严重可想而知。屋漏偏遭连夜雨,数年后,艋码头因河港泥沙淤积而衰落,船影频繁之景不再,日趋萧条。但最糟糕的可能还不是天灾,而是人祸。三邑人素有保守和排外的族群性格,之前由于有开放包容的同安人制衡,尚无大碍,但在同安人离开后,已然一发不可收拾,对外来的新事物一律排斥。

1868年(同治七年),苏格兰商人约翰·陶德来到艋。陶德是首位来台的洋商,他再三考察了台湾的情形后,将福建安溪茶引种至台湾的丘陵地带,并在台湾淡水开设了宝顺洋行,后来他又成为台湾怡和洋行的代理商,可以说是一位相当成功的跨国商人。他看中当时还是商贸重镇的艋,于是,以定金50元租了一间房屋,准备开设茶厂。对许多地方来说,这可能是梦寐以求的大商机,但保守的三邑人不这么看。艋三大姓群起抗议,阻其开业,捣毁约翰·陶德的住所以及工厂设备,甚至还围攻和殴打宝顺洋行职员,最终酿成死伤惨剧。经此“艋租屋事件”一案,之后鲜有洋商敢于问津艋。

从历史回到现实。当年械斗的河壕早就变为康定路,艋码头也成了公园。眼前所见,不过是一条条以大陆城市命名的马路:广州街、贵阳街、西昌街、桂林路和昆明街。当我想从中寻找到些许老艋的痕迹时,充当导游的阿容,是台北探索馆的志工,他拍了拍我的肩膀,说:“来,跟我去青草巷。”

我一向以为青草就是草料,直到行至此处,方觉自己闹了个笑话。巷道狭小且不长,清新的草药味扑鼻而来,原来青草指草药,青草巷就是草药的集中贩售地。

青草巷是当年先人移民的见证,那时大陆移民的生存境遇有一个谚语可以形容:“六死三留一回头”,说的是十位来台者,也就三位能够真正活下去,其他的可能因为蛮烟瘴疠的艋环境而离世或逃离。于是,草药成为了护身符。三邑人在青草巷隔壁的龙山寺拜完神后,还会请神灵赐上一幅“药签”,三邑人视之若神物,得到后便立刻前往抓药。久而久之,青草巷便在龙山寺之侧落地生根,渐渐成行成市。

番薯街也是这么一条引人无限怀想的老街。这里是早期移民与原住民交易番薯等农作物的地方,因商而起,自然又是一处繁华之地。在艋码头兴盛时,这里是连结艋码头的重要地带,各地商人会把商品带至此处交易。随着码头渐衰,番薯市街的商业功能渐渐丧失,转而发展娱乐业。阿容说,老一辈台北人都记得这里还有个名号:欢慈市街。每逢入夜,大戏院便开始上演台湾传统剧种歌仔戏。而隐蔽在小巷内的青楼妓院也挂起彩灯,等候寻花问柳之客。据说,“称番薯”在当时就是到番薯市街寻芳的隐语。

也许,正是因为艋的衰落,或者说是那些保守的三邑人,才保留住了艋如今古色古香的韵味。艋承载的是台北最平民、最传统的经济活动和日常生活方式,它早就超越了族群纷争,成为了整个台北城的一部分。

东山再起的同安人

同安人后来的故事,与艋截然相反。王湘琦在《俎豆同荣》的自序中写道:“我的外曾祖父姓高,一家人原是住在艋八甲庄的泉州同安人,后来因一场械斗而败逃至大龙峒,然后再辗转迁居大稻埕。那故事令我十分感动,说的是一个战败的故事,也是一个从失败中再站起来的故事。”文中所谓的失败再站起,指的是艋码头的衰落成就了大稻埕码头的兴起。至1860年前后,大稻埕码头已完全取代艋码头,成为北台湾乃至台湾全岛最重要的商贸窗口——战败的同安人东山再起了!

午后,我们从艋匆匆换乘地铁抵达双连站。从这里行至大稻埕得花上一刻钟。阿容卖了个关子:“大稻埕的面貌与艋大不相同,待会你就看到了!”不多久,我们已走到了李春生纪念教堂。我好奇地问:“谁是李春生?”“一个厉害的同安茶商”,阿容这样给他下了个通俗定义。事实上,李春生与前头那位在艋挨揍的倒霉英商陶德有着莫大的关联。

在艋碰了一鼻子灰的陶德,第二年转而来到大稻埕寻求合作。同安人李春生向他伸出了橄榄枝,并成为陶德宝顺洋行的买办,台湾茶叶贸易也从此开始。因为这样,李春生还得了“台湾茶叶之父”的美誉。陶德和李春生在1869年(同治八年)租用两艘大帆船,将近13万斤乌龙茶运抵美国纽约,使台湾茶一夜之间便名气大增。嗜茶如命的英国人也对他们引种的安溪乌龙茶不能自拔,维多利亚女王甚至以“Oriental Beauty”(东方美人茶)形容之。无疑,对茶叶的狂热引致了台湾出口贸易的勃兴,相较艋拒斥洋行的保守,迁居大稻埕的同安人讲究开放和包容,把握住了这次命运的关键转向。数年内,德记、怡和、美时、义和和新华利等五大洋行陆续在大稻埕设立分部,“大稻埕茶市”由此形成,它的繁盛一直到日据时期仍不衰退。

初夏的台北稍显酷热,我站在大稻埕码头边怀想往事,不知后来黄龙安看到大稻埕的飞速发展,心内是否也曾羡慕或后悔?在经历了多年“河川整治运动”后的淡水河尚显宁静,往日喧闹的商贾早已变成了漫步河畔的情侣,但无妨,只需往迪化街方向步行片刻,便能重回往昔的繁华盛景。

迪化街是大稻埕的商贸核心区,这是同安人费尽心血营造的硕果。它自大稻埕码头延伸而来,仅1300米长,时至今日依然完整保留着当年的原貌——鳞次栉比的西洋、中式或混合风格的建筑混杂着,由南到北大致为药行、南北货,以及老行当。

由南街启程,1850年(道光三十年),一位名为林蓝田的商人为逃避海盗之灾在迪化街中街开设了“林益顺”商号,是为迪化街之始。此后,逃至大稻埕的林氏家族,在“林益顺”商号对面陆续开办“复振”、“复源”和“复兴”三家店铺,以南北货为主营业务的迪化街中街初步形成。1859年(咸丰九年),以霞海城隍庙建成为标志,南街开始发展。部分原中街商号为扩大营业,将其药材业务分至南街销售,因而南街多以药行为主。在南街和中街发展成熟后,商业力量又逐步往北拓展,北街在之后数十年内自然形成,并以手工业等老行当为主。至此,迪化街大致成型。

其实,同安人的包容,早就筑进了迪化街的建筑里。南街的乾元行是一家参药老商号,但异于其他参药行的中式风格,它的建筑是罕见的“中西混搭风格”。比如牛眼窗摒弃了西洋纹饰雕花,而择取为商号“量身定做”的人参纹路,堪称小景。而步入建筑内部,为方便熬制药材时通风换气而设的中式天井就在洋楼以内。

无独有偶,迪化街尚有另一幢类似的建筑物——屈臣氏大药房。没错,这与当下密布大街小巷的“屈臣氏”同宗同源。迪化街屈臣氏大药房建于1917年,由屈臣氏台湾代理商李俊起经营。我注意到一处十分有趣的建筑纹饰——与二楼英文商号“A.S. Watson & CO.”不同,三楼顶部雕刻着“龙鳞伴塔”的中式传统吉祥图案,并还有“龙鳞伴塔为记,别人不得冒效”的防伪功能。这种设计思路,与乾元行等诸多迪化街商号“中西合璧”的理念如出一辙,将“洋味”与乡土意涵巧妙地糅合一体。

大稻埕的“华洋杂糅”让我很是感慨:屈臣氏、波丽露餐厅等洋味十足的商号,与乡土气息浓厚的永乐市场等商铺包容相处;传统药材业与洋人们主导的茶行,亦同在迪化街的屋檐下。大稻埕码头创造了商机,但成就大稻埕繁华的却是同安人包容和开放的族群性格。大稻埕同安人还主动接纳过多批械斗战败的泉州移民,允许他们安居在大稻埕外围。为此,甚至还把自己的商贸业号“金同顺”改为“金泉顺”,以示对全体“泉州人”的尊重。如此的包容与开放让不同行业、族群或文化都能安生在此,也才有了“十九世纪的械斗发展了迪化街,迪化街的发展等于大稻埕的发展,大稻埕的发展等于台北的发展”的说法。

重构信仰版图

在查阅“顶下郊拼”的史料时,有3处宗教建筑不时出现在文献中:龙山寺、霞海城隍庙、清水祖师庙。按说,这些地方都是清净而庄严之处,但在那次大械斗中,它们也有了各自不同的遭际:龙山寺成为了三邑人屯兵、屯粮和指挥总部,安溪人的清水祖师庙则被动地卷入战事而毁坏,霞海城隍更是败走大稻埕。而今,它们是平民台北地图中三个不可或缺的宗教信仰中心。

艋龙山寺,是我在台北时去得最频繁的一座寺庙。对初来乍到的观光客而言,眼前所及的一切无疑是令人失望的——熙熙攘攘的人潮、人声鼎沸的庙堂,这里真是当年械斗时三邑人的指挥中心吗?

《台北市志》里写到:咸丰九年八月,三邑人准备发起进攻,“首领黄龙安立即召集全部头人到龙山寺商量,席上决定先发制人,并定一计克服敌人。”厦门大学历史系副教授颜章炮,曾研究过械斗和民间守护神信仰的关系,他认为不仅神所在的寺庙往往是械斗者的守护中心,守护神本身也是械斗者的精神支柱,比如械斗之前,三邑人曾鸣锣击鼓,以王公三爷等神像作为开路先锋去发动进攻。还有更神奇的事儿发生:三邑人火攻八甲庄时,风向不对,火焰反而往自家吹来,正在人们不知所措时,“忽见云端出现了一位白衣女人,向火扬袖,向西北方扇去”,而这位帮了大忙的白衣女人,就是三邑人的守护神,也正是龙山寺里供奉的观音菩萨。

再来说说安溪人的清水祖师庙。所谓“清水祖师”,民间俗名陈昭应或祖师公,据传为福建安溪一带高僧。史书有载,他素以求雨闻名,恰好安溪人赖以为生的茶叶种植对天时之仰赖程度极高,由此而供奉他。如前文所述,大战当前时,三邑人领袖黄龙安为进攻拆毁了清水祖师庙,并允诺战后重修。那么,他兑现诺言了吗?没有。势单力薄的安溪人只得忍气吞声,迟至1867年(同治六年),他们方才完成庙宇重修之募捐,8年后在原址建成,但已没了当年的宏大气魄。

霞海城隍神的命运,则与供奉他的同安人休戚与共。八甲庄葬身火海之际,林佑藻一边指挥族人逃离,一边想方设法营救城隍神的金身。这尊金身可不一般,是1820年(嘉庆二十五年)为方便同族者祭祀,将同安霞城海边临海门庙的城隍神请来台湾的。《俎豆同荣》的书中,专门辟有“揣神败逃”一节,文字里的刀光剑影、腥风血雨不亚于一场新的战斗——“他们奋力搏杀,神轿四周顿时成了肉搏拼杀的战场。混战中神轿虽数度易手,但在大龙峒勇士相助下,终究还是保住了。‘咱们同安人一定要顾好城隍爷!’的喊声此起彼落,只见那两根满布刀痕、几乎被砍折的竹篙,又悬荡地撑起神轿,摇摇晃晃的朝北奔去。”有了这番奋不顾身的营救,城隍神方才得以逃离战火,与同安人一道迁往大稻埕,并暂时栖息在同安人陈浩然的“金同利”店铺内,接受族群的朝拜。

1856年(咸丰六年),随着大稻埕的日新月异,在林佑藻等族群首领的倡导下,在迪化街南街修筑大稻埕城隍庙的工程开始了。三年后竣工,被命名为“霞海城隍庙”。因迪化街空间狭小,霞海城隍庙占地面积150平方米左右,仅有艋龙山寺规模的1/40。

新修的霞海城隍庙尽管是简洁的单殿式建筑,但建筑上部颇像一把菜刀,这寓意着城隍神办案能当机立断,亦有镇邪制煞的“警示效应”。我与阿荣入得殿内,立刻被一块牌位吸引了过去,这是“三十八义勇公”之牌位,祭祀的是“护驾”城隍神逃至大稻埕期间牺牲的同安乡勇壮丁。

厮杀早成往事。2013年6月,当我又一次来到艋时,适逢“城隍祭典”,同安人的霞海城隍庙回到了他们最初的土壤——艋,举办了“霞海城隍在艋”特展,试图以顶下郊拼为线索讲述台北城的移民史。部分台湾媒体人惊呼,这是械斗后,艋三邑人和大稻埕同安人的首度握手。

非也!就在械斗次年的艋瘟疫中,大稻埕林佑藻就曾慷慨救济艋,艋黄龙安亦回赠“三郊总长”牌匾,以示对林氏的敬佩。从此,顶郊与下郊,三邑人与同安人便不曾再战。不过,那些族群间的心理隔阂真的能因大人物的交情而冰释?现代的文化交流与政治管治是否足以消解族群间的裂痕?

听完我的困惑,阿容摇摇头,他提到台湾老人常说一句谚语“咸丰三,讲到担”,“咸丰三”即是“顶下郊拼”,在此形容陈年老账的累赘和漫长。但不论如何,这场械斗造就的台北城,却是独一无二的,较之官方书写的台北城记,这段历史显然更具张力和魅力。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。