平遥

中国明清古城的原型

文章出自:中国国家地理 2002年第06期 作者: 张国田 胡钢峰

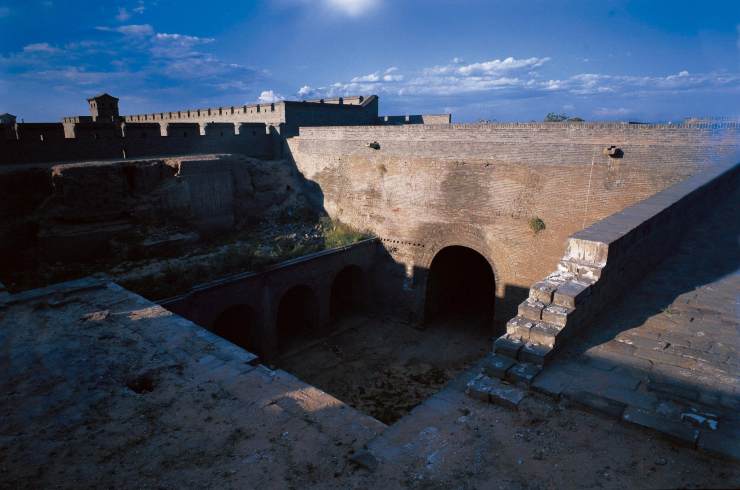

古城形如龟甲,故有龟城之称

平遥城墙到底筑建于何时,史籍没有明确的记载,据清光绪八年版《平遥县志》记载:“旧城狭小,东西两面俱低,周宣王时,尹吉甫北伐猃狁,驻兵于此,筑西北两面。”因此,可推演,平遥城墙始建于西周王时期。到了明朝初年,为防御外患,在城垣的基础上重筑扩修,并全面包砖,使之成为今天全国现存最完整的砖石城墙之一。平遥城墙的特色是内部用土夯实,外表全部用砖砌筑,而西安城墙则是用黄土分层夯筑,最底层用石灰、土和糯米混合夯打而成。

城池坐北朝南,整体偏东15度,据说这是最佳的采光通风角度。是地势成全了设计者,还是设计者利用了地势?城墙东、西、北三面都是直线型墙体,南墙则沿着河道筑成弯曲的墙体,正是古代“因地制宜,以险制塞”建城思想的反映,也是由于该独特的地理环境,使平遥古城形如龟甲,故又有龟城之称。这也反映了古代人们对城墙保持青春,坚固永久的渴望和对和平美好生活向往的朴素心理。平遥城墙周长6157.7米。古城6座城门各有象征和喻意:南门曰迎薰门为龟头,面向中都河,可谓:“龟前戏水,山水朝阳,城之修建,依此为胜。”城外原有水井两眼,喻为龟之双目,北城门曰拱极门为龟尾,是全城最低处,城内所有的积水均经此流出。东西4座城门和瓮城双双相对,上西门曰永定门,下西门曰凤仪门、上东门曰太和门。外城门向南而开,形似龟的三腿正常后前屈伸,惟有下东门曰亲翰门,其外城门经直向东而开,据说是古人建造城池时怕龟爬走,将其后腿——下东门用绳子绑住拴在了距城8公里的慈相寺麓台塔上。这些比喻形象地显现了人们对美好生活的向往。

责任编辑 / 徐健

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。