隐士与他的山林王国

隐士是爱山一族。而不同的隐士,偏爱不同的山。他们或栖息于终南等地,心在山林,眼观魏阙;或定居于庐山等处,开馆讲学,醉心学术;或在罗浮等洞天福地中,做起修道成仙的美梦。山,潜入隐士的灵魂,塑造着他们的志向与人生。

天下有山,遁

美国当代作家、汉学家比尔·波特几年前出了一本书,叫《空谷幽兰》,很是风靡。书是他上世纪八九十年代前往西安南郊终南山探访隐士的结晶。《空谷幽兰》一出,唤起了终南山修行热,甚至有异邦人不辞远道跋涉,来此当“洋隐士”。

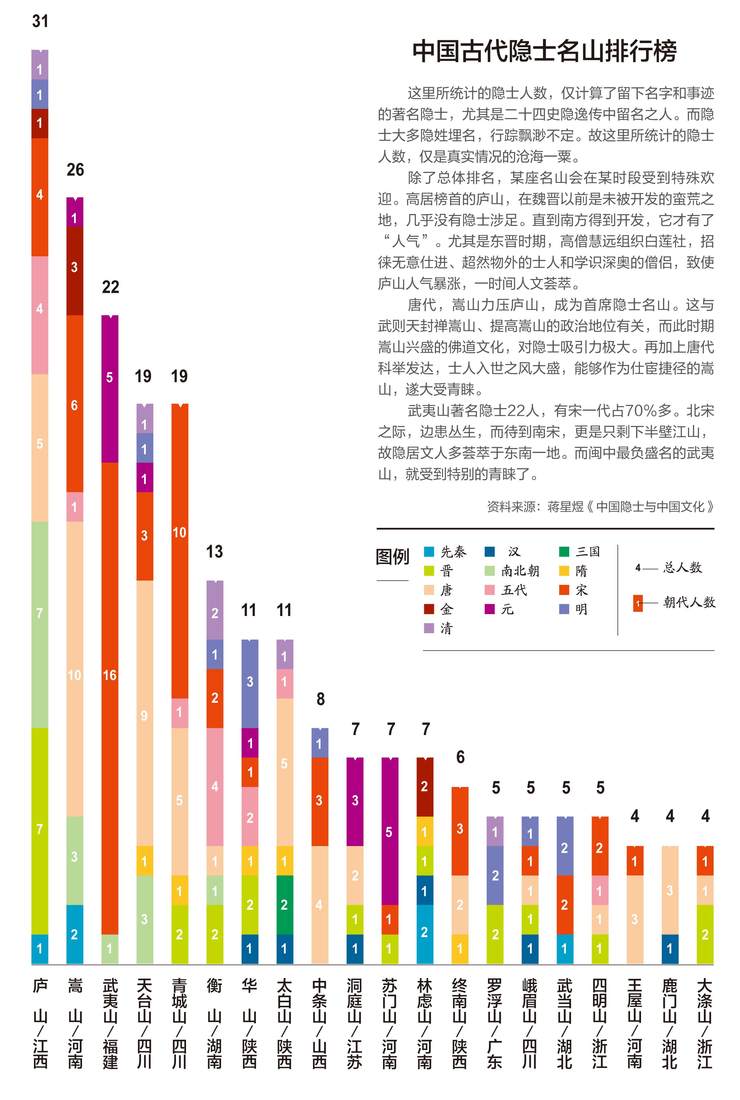

终南山似乎成了中国第一大隐居之地,这其实是一个谬误。在史学家蒋星煜先生的《中国隐士与中国文化》一书中,罗列了古代最受隐士欢迎的20大名山,排在前两名的是庐山与嵩山,终南山虽榜上有名,仅位列13。

古代隐士不仅博爱众山,而且其中有些山风貌迥异,没有统一的审美特征。比如第一名的庐山,清幽绝人,自是隐士的好去处;可第二名的嵩山虽称雄伟,却人间烟火气太重,也谈不上蔚然深秀,隐士之钟情于此山,就着实令人困惑了。

隐士隐于哪座山,其实有关大碍,不过在回答这个问题前,先解决一下隐士为何要隐于山的问题。

话要从春秋时期讲起。

春秋末年,孔子提倡“士志于道”。为了实现道,他身体力行,宁愿车马奔波,周游列国;宁愿冒着绝粮和被追杀的危险四处游说。因为这就是士的使命。什么是士?综合古代文献,答案是:士是有学问、能任事、有做官资格的人。儒家经典《礼记·大学》又为“士”的一生要义做了规划——修身,齐家,治国,平天下。可是当天下无道、无法弘道时,士又该如何呢?孔子道:“危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。”隐时又该隐向何处?孔子淡淡的说了一句:“仁者乐山。”

儒家另一部经典《易经》则说得更明白:“天下有山,遁;君子以远小人,不恶而严。”原来,遁世之所乃巍巍高山。何故?山,崇高、峻峭、博大、宽厚、滋养万物,这正是仁人志士所该具有的品德啊!所以士,要隐于山。

终南山:隐士的“秀场”?

有趣的是,隐士本来是为隐而隐,但其实有时候,有的人选择什么样的山林去隐居,会影响一生的运数。关于此,大唐帝国曾有过一次著名的实践。

据《新唐书》等所载,进士卢藏用原本没有官职,眼见仕途无望,便隐居在京城长安附近的终南山,结果竟迅速在达官贵人圈中打响名声,甚至引起帝王重视,很快被当作高人礼聘出山,入朝为官。后来另一位士人司马承祯想退隐浙江天台山时,卢藏用指着终南山道:“这里大有妙处,何必到天台去隐居呢!”司马承祯答:“终南山的确是通向官场的捷径啊。”一语道破终南山的妙处。这便是“终南捷径”成语的来由。

天台山清静深邃,本是隐逸佳地,而在卢藏用看来,却远没有终南山吸引人。其中缘故,正是司马承祯所说的“捷径”二字。终南山在长安附近,距政治中心只有一步之遥,既可坐看云起,又可眼观魏阙。更重要的是,终南山就像一个大秀场,上面的一举一动,都能被一旁的统治者看到。所以对于那些怀才不遇的士子,这里就成了展示自我的最佳舞台。

不过天下人才众多,仅是参加科举考试的士子,就浩浩荡荡,难以尽数。皇帝为何还有闲情逸致,去关注山中的“表演”呢?这就是隐士的魅力所在了。

在中国人心目中,高蹈不仕之人,乃清高之人,睿智之人,其无论是品德还是才华,都往往超出一般人。因此皇帝为了表达自己的博大胸怀,爱才之心,不仅通过常规手段网罗人才,而且喜欢上山入林,搜求隐士。历代皇帝写给隐士的“情书”,简直是“罄竹难书”。比如南朝梁武帝的《搜访隐逸诏》,用的是高端的骈文:“高尚其志,义焕通爻;山林不出,训光惇史。朕听朝晏罢,尚想幽人;蒲玉之礼,伫闻峻节。……”缔造开元盛世的唐玄宗则下诏表决心,要飞书岩穴、备礼征聘,以使“天下之人归心焉”。就连不读书的乞丐皇帝朱元璋,也对廷臣谆谆嘱咐:“山林里的隐士,居下位的官员里,往往有不少真才,你们有关部门要耐心地去寻找啊。”

皇帝虽有遍访名山隐士的雄心,但实际上,他们并不是千里眼,目力所及之地主要还是国都附近。好在国都附近往往不止一座山,所以隐士们的秀场仍有多种选择。北宋庆历年间的谏官余靖,便列举了几处假隐士的秀场:“彼嵩少、终南、中条、太华,枕乎名利之场,故吟咏者日争咀嚼含漱以买名声。”

嵩山、少室山、终南山、中条山、太华山(即西岳华山),它们的一个共通点就是——离政治中心太近,离权力太近。

终南山、中条山、太华山,毗邻隋唐古都长安,仕途不顺的士子到了这些山中,能迅速在达官贵人圈中获得名声,大大提高了入仕几率。而在北宋时期,嵩山临近西京洛阳,距东京开封也不远,是北宋京畿地区唯一的大山,又取代终南山,成为众多士大夫官员心目中理想的退隐之地。

这些仕宦捷径、名利之场,在隐居史上的名声并不太佳。但反过来说,它们之所以能成为隐士名山,很大原因也在于此。

不过仕宦捷径也并非屡试不爽。据北宋孔平的《续世说》载,隋文帝时期,有一对好友杜淹与韦嗣昌相聚谋划:“圣上喜欢隐士,苏威那家伙就是因为隐居得名,才被圣上注意和启用的。”于是二人东施效颦,一起遁入太白山中。

太白山,在今天的陕西宝鸡境内,与长安相距不远。于是杜淹与韦嗣昌隐居之事,很快惊动了长安城(隋称大兴城)里的隋文帝。但也许这两人做得太露形迹,被看穿了心思,于是隋文帝不但不三顾茅庐,请“高人”出山,反而把他们统统贬谪到偏远之地去了。

后人读史至此,往往拍手称快,庆贺假隐士被绳之以法。但平心而论,假隐士也非十恶不赦。要知道,古代的科举考试,比现在的高考要难得多,录取率要低得多,而且即使中举甚至当了进士,也没有那么多官缺虚位以待。所以这浩浩荡荡、摩拳擦掌等待着建功立业的士子们,真的很不容易。既然仕途如此狭窄,有些士人另辟蹊径,似乎也是情有可原的了。

也有人怪那几座山,如上面所提到的北宋谏官余靖,就把它们统统斥为“名利之场”。似乎这些山风水不佳,容易让隐士心术不正,热衷名利,节操不保。这就如同把战争归罪于兵器而非人一样。

假隐士层出不穷,似乎要归咎于皇帝的求贤之心。其实这里有一个微妙关系:隐士让皇帝很没面子。孔夫子不是说了:“邦无道则隐。”如果隐士太多,岂不是在说当今之世乃乱世,当今之君乃昏君?!

于是隐士不出时,朱元璋的办法是——杀杀杀!而在二十四史中,几乎每逢新朝初立,或是盛世来临,统治者的一系列标志动作中,往往有一个——飞书岩穴,征聘隐士。

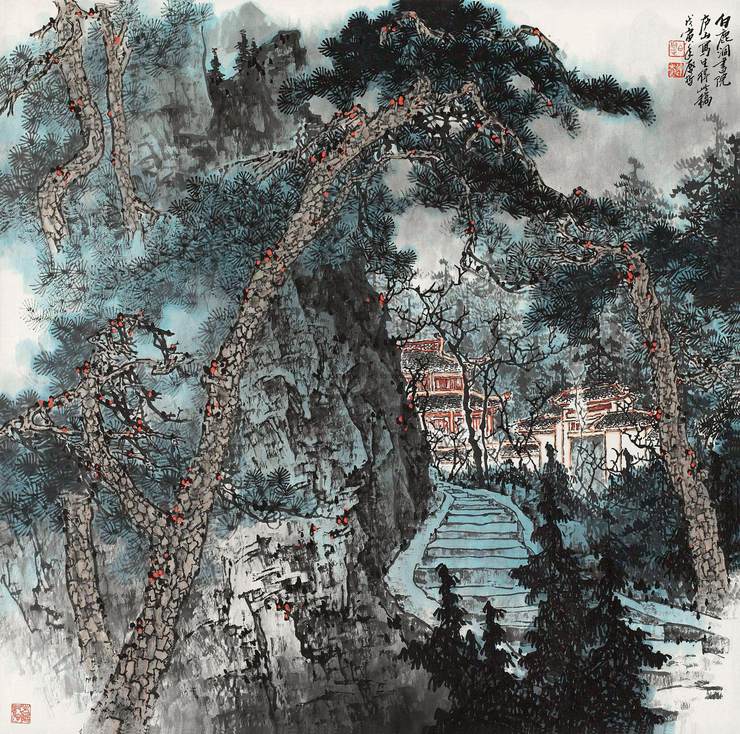

雄伟大气

却不够清幽绝人

作为中岳

它还受到历代帝王的垂青

留下了不少祭祀建筑和帝王陵寝

正如图中所见

中岳庙依山就势

由南向北、由低至高、逐层对称

规整、大气

这样的地方

政治性太浓,烟火气太重

并非隐居佳地

然而,因它靠近古都洛阳、汴京

仍受到诸多隐士的欢迎

摄影/和来贵

嵩山:“山林”与“魏阙”的距离有多远

站在道德的高点批评假隐士,是件轻而易举的事。但如果放下漫画似的讽刺,我们或可看到更复杂的“朝”与“隐”的矛盾,比如嵩山。

嵩山不仅距离政治中心很近,而且是五岳里的中岳,自黄帝至清代,历代帝王常大驾光临,巡幸及祭祷此山。一些皇帝甚至选此地为长眠之所,仅北宋一朝,太祖之父、太祖、太宗、仁宗、真宗等等,均下葬于嵩山。这样一来,人为痕迹过于浓重,自然风物也遭破坏,并非隐居佳所。但在隐士名山中,嵩山的隐士人数和影响力仅次于庐山,这不仅仅是假隐士的功劳,也有一些身份特殊的隐士在起作用,比如皇室宗亲武攸绪。

武攸绪是武则天之兄武惟良的儿子。据《新唐书》记载,这位并州男子自小恬淡寡欲,喜好《周易》及庄周之书。待到他的姑姑武则天掌权后,武攸绪也和其他武家人一样,成了升天的“鸡犬”,被封为安平郡王,并历任殿中监、鸿胪少卿、千牛卫将军等要职。

公元696年腊月,武则天改元“万岁登封”,封禅嵩山。武攸绪随着封禅队伍来到嵩山。封禅大典隆重而庄严,彰显着皇家的赫赫威仪。而这位正当壮年的皇室男子,却生出无穷无尽的厌倦感与无力感。史载,在封禅嵩山不久后,武攸绪即向武则天递交辞呈,决心归隐嵩山。或许嵩山的假隐士太多,武则天很是怀疑,便佯装同意。

这一年,武攸绪隐居嵩山,时年41岁。尾随在他身后的,是则天皇帝派来的密探。密探发现,这位王爷已在岩石下建起房子,就好像是一位隐居已久的人。武则天又派出武攸宣去鼓动他的弟弟出山,结果被一口回绝,武则天这才对武攸绪刮目相看。

武攸绪隐居嵩山,一住20余年,似乎避开了一切政治纷争,但唐中宗的复位,却打破了宁静。

神龙元年(705年)正月,唐中宗复位,武攸绪被降封为巢国公。但中宗对这位隐士亲戚十分仰慕,遂派人去召见他。待到安乐公主出嫁时,又再度宣召武攸绪入朝。中宗欲按帝王问道之礼,让武攸绪着隐士服参见,既不用称呼自己的姓名,也不必行跪拜之礼。不想武攸绪到达后,脱下隐士服,换上冠带,小步快走,站立于群臣之中,行再拜之礼后退去。

这是一个耐人寻味的画面:中宗的设想安排,本是想彰显帝王对隐士的礼遇;而武攸绪偏要尽一个臣子的礼节。由此可见,武攸绪虽身处山林,但对政治保持着极高的敏感度。作为武家人,他虽身在山林,但其实一直身处权力纷争中。今日之荣宠,或成他日之祸殃。他不得不如临深渊,如履薄冰。

武攸绪也极懂得把握分寸,当朝廷对他诸多赏赐时,他坚辞不受;而亲贵大臣前来拜访时,除了与他们问寒问暖外,他一句话也不多说。最后,他又苦苦哀求回到了嵩山。自此以后,无论是中宗时的韦氏之乱,还是睿宗时的谯王重福之乱,都未能牵连到他。在武家人后来被血洗的政治风潮中,武攸绪竟得以全身而退,寿终而卒。

显然,武攸绪隐居嵩山,并不是为了获得名利,而恰恰是为了避开权力,避开杀身之祸。至于他为何隐居嵩山,或许只是因其近,是离他曾生活过的东都洛阳最近的名山。而北宋时期,嵩山吸引众多退隐或退休高官到此隐居,恐怕也是同样的道理。而这些身份尊贵的隐士,为京畿名山带来了更高的名誉和更大的吸引力。

无论是因何而隐,京畿名山里的隐士,对于政治的敏感度,大抵是超出其他隐士的,武攸绪的避祸智慧是如此,王忠民的心怀魏阙也是如此。

据《宋史》载,王忠民是北宋末年嵩山脚下的荥阳人,世代以行医为业,但他幼通经史、饱读诗书,也是一位不折不扣的文士。靖康年间,眼见金人虎视眈眈,边患日益严重,这位嵩山隐士忧心如焚,遂“数言边方利害于朝”,很快引起天子重视,被朝廷召对。然而他“从不赴阙”。

公元1126年,靖康之乱,宋徽宗、宋钦宗二帝被金人掳去,北宋灭亡,宋室南渡。王忠民隐居不出,但重操旧业,上书皇帝,只不过对象变成了大金皇帝。上书的内容,是乞求赐还两位大宋皇帝。他又作《九思图》等送给金主,并在金朝统治的范围内刊印传播,目的是要“点醒”金人,让他们知道自己所作所为的不义。

王忠民的宏愿当然没有实现,金人依旧占着宋土,而他本人也不得不南下避难。不过他再度引起了宋朝皇帝的重视。绍兴三年(1133年),王忠民被授予宣教郎之职,奔赴临安面圣。当王隐士进入皇宫时,他对宋高宗说:“臣愤金人无道,故三上金主书,乞还二帝,本心报国,非冀名禄。”然后他将任命诏书“置椟中,藏七宝山下,力恳求去”,从此不再出仕。

隐士王忠民真是一个矛盾的人,他既坚决不愿入仕,又难以忘怀政治。唐朝大文豪韩愈曾说:“山林者,士之所独善其身自养、而不忧天下者所能自安也。如有忧天下之心,则不能矣。”可见隐居山林与心怀天下,二者不可兼得也。但对于王忠民来说,他之心怀魏阙,并非是为了名利,而是出于济世之心,是出于一个士的责任。

隐士隐士,终究还是“士”。他们或多或少都受过儒家思想熏陶,即使隐居山林,也难以忘怀庙堂。这种不能忘情,恰恰是士人身上最弥足珍贵的东西。而那一座座靠近都城的隐士名山,提供的不仅是“终南捷径”,也是“山林”与“魏阙”之间的微妙距离。

庐山:隐士的纯真之地

山林隐士,似乎无法与政治完全脱开干系。对于不少人来讲,“隐士”甚至只是人生中的一个阶段,“出山”几乎是必然之举。不过,也有吃了秤砣铁了心的隐士,比如《后汉书》里的逢萌。

东汉初年,士人逢萌隐居琅琊劳山,“养志修道,人皆化其德”。北海太守听说高人在此,立即派人前去礼聘,结果遭到拒绝。于是太守的爱才之心,化作满腔怒火,竟决定霸王硬上弓——派人把逢萌捉回来。临行前,奉命捕人的吏员却叩头劝道:“子康大贤,人敬如父,往必不获,只自毁辱。”太守大怒,将此吏投入监狱,改派他人。

当太守的缉捕小分队来到劳山时,劳山人早已武装完毕,兵器弓弩一应俱全,混战不可避免的展开了。结果,“吏被伤流血,奔而还”。

隐士逢萌的影响力令人震惊。他到底为劳山人做过什么,以至于他们生死相护?史书中还是只有那九个字——“养志修道,人皆化其德”。不过通过“修道”二字,我们可以推测,作为一名“士”,逢萌大概做过“传道授业解惑”一类的工作。

隐士在山中传道授业,在二十四史的记载里比比皆是。同样是《后汉书》所载,东汉末年,士人刘淑隐居山中,立精舍讲学,慕名而来者多达数百人。魏晋之际,士人在山林讲学之风更盛,南朝的雷次宗在鸡笼山(安徽省马鞍山市)开馆授徒,学生有百余人。而有唐一代,卢鸿、元德秀在嵩山开馆讲学,庐山更是吸引了众多隐士聚徒讲学。

隐士讲学,一呼百应,简直有点聚啸山林的架势。幸亏他们大多淡泊名利,一心向学,否则隐士之山就会变成水泊梁山了。

对于追求学问的隐士,他们喜欢到什么山林去讲学呢?我们或可从众多山林书院的选址去分析一番,比如岳麓书院在湖南善化岳麓山下,石鼓书院在湖南衡阳石鼓山迥雁峰下,嵩阳书院在河南登封太室山下,茅山书院在江宁三茅山下,白鹿洞书院在江西九江庐山五老峰之南……

从散布中国南北的书院遗址来看,在讲学授徒方面,隐士并没有明显的地域偏好。或者说,讲学授徒,是各山隐士的主要事业。但若要从中选出一座最受隐士欢迎的文化名山,就非庐山莫属了。

在蒋星煜的研究中,庐山被排在隐士之山的首位,而且据他统计,自第一次隐逸高峰魏晋南北朝时期起,庐山的隐逸文化即与学问大家结下深厚渊源。大文豪陶渊明自不必说,另外还有为《春秋公羊传》作注的周续之,崇儒好佛、著有《念佛三昧》的刘程之,画家宗炳等,都与庐山结缘,真可谓是文人荟萃之地。

庐山的一丘一壑,一石一泉,是文人梦寐以求的。晚明文人王思任在《游庐山记》里说得十分动情:“吾之绝恋者,无山不峰,无峰不石,无石不泉也。至于彩霞幻生,白云面起,朝朝暮暮,其处江湖之界乎,此所谓山泽通气者矣。”

清幽绝人,奇幻神秘,无怪乎历代文人为庐山痴迷,吟咏不断。

但正如蒋先生分析,庐山能成为第一隐士名山,除了自身素质外,还有一个原因就是地利。庐山地处江西九江南部,无论何朝何代,与政治中心相距均不算近。在魏晋以前,这里甚至是虎豹纵横的蛮荒之地,其后中国南方得到开发,九江成为南朝重镇,庐山方才人气大涨,吸引了文人骚客、隐士高人前来探寻。不过庐山的人气仅来自文人,而非帝王将相,故此地既无离宫别馆,也无帝王陵寝,如此一来,真面目反倒得到保存,成为隐士梦寐以求的纯真之地。

待到大唐,一对到庐山读书的兄弟,又为这里的文化事业再创新纪元。

据《白鹿洞志》记载,大唐贞元(785年—805年)年间,少年李渤与哥哥李涉到庐山隐居读书,隐居之地选择在五老峰南的一处地方。跟随他们而来的还有一头白鹿,被尊称为白鹿先生。据民间传说,白鹿先生原本是一只神鹿。李氏兄弟在此读书时,如果需要买文具或者其他东西,只需把袋子挂在鹿角上,往里面放上字条和所需的钱,白鹿就能跋涉数十里到星子县城,把主人所需之物全部买回来。后来李渤功成名就,出山为宦,而白鹿也功德圆满,插翅升天而去,空余隐居读书之处,是为白鹿洞。

李渤做荆州刺史时,曾多次重游庐山。对于自己隐居过的白鹿洞,十分怀念,遂命人在此起亭台楼榭,植佳木名花,白鹿洞因此名声大噪。

白鹿洞由李氏兄弟开创,于五代两宋之际转型为书院。而南宋时期,它更是获得理学家朱熹的重视,被大力整顿和重建,一举成为名动天下的大书院。

对于书院而言,白鹿洞确是天生的宝地。让我们借着明代紫霞真人的《游白鹿洞歌》,来看看这里美妙的环境:

何年白鹿洞,正傍五老峰。五老去天不盈尺,俯窥人间烟云重。我欲览秀色,一一青芙蓉。举手石扇开半掩,绿鬟玉女如相逢。风雷隐隐万壑泻,凭涯倚树闻清钟。洞门之外百丈松,千株尽化为苍龙。驾苍龙,骑白鹿,泉堪饮,芝可服。何人肯入空山宿,空山空石即我屋,一卷黄庭石上读。

这是书院最诗意的栖息地。作为唐宋时期出现的独立教育机构,书院是中国教育史上最富有魅力的一环。它不以科举考试为目的,而是以传道授业解惑为宗旨,以探求经旨、明理躬行为目标。它重视自由讲学,鼓励独立思考。这样的学问,迥异于刻板的官学,是自由独立的山林之学,它需要山林的清风来涤荡,需要山林的幽静来孕育,需要山林的独立来支撑。

庐山自然是书院的风水宝地,而其它天下名山,也总有那么几个幽绝之处,为书院提供着宝贵的栖身之所。

儒家有“立德立言立功”的“三不朽”之说,当士人隐入山林时,他们或许已放弃了“立功”的追求,却在朗朗的读书声中,在静默的冥想中,追寻着“立德”与“立言”的不朽人生。

罗浮山:做一名彻底的隐士

选择什么样的山林去隐居,与隐士们的不同追求有关。而有时即使是无心的选择,也可能改变隐士的余生。

据清光绪《惠州府志》载,有一位五代隐士黄励,本是南汉国的祯州刺史,但生逢乱世,厌倦政治,遂弃官隐居于罗浮山(今广东省惠州市博罗县境内),正可谓是“天下有道则见,无道则隐”的典型表现。到了罗浮后,黄励在水帘洞旁建一书院,读书传道,是典型的文人做派。

然而居住既久,黄励听到罗浮山神仙黄野人的事迹,心生羡慕之情,遂脱下儒袍,“时时服黄衣,系阜绦,腰悬玉瓢”,完全成了道士模样。

黄野人相传为东晋道教学家葛洪的弟子。葛洪仙去后,黄野人得到师父遗丹,修炼成地行仙,居罗浮山,与人相遇时,即更换外形。

黄励变装后,模仿偶像黄野人,行医度人,救厄济困,很快赢得当地人的好感,名声不胫而走。久而久之,人们竟把他与黄野人混为一谈,比如宋人胡仔的《苕溪渔隐丛话》与马纯的《陶朱新录》里,都录述了黄励作为黄野人度化凡人的轶事。而当文人黄励成为黄野人的化身之一后,黄野人的形象也变得文采飞扬起来,成了一名有文士风范的神仙。

黄励脱下儒袍,放弃书院,走向道家缥缈神秘的世界。不得不说,罗浮山的“磁场”足够强大,强大到可以改变一个人的信仰。

罗浮山乃传说中的仙山。中国的神话中,有大大小小的神山仙境,而以西方昆仑山与东方海上三神山最著名。在现实生活中,人们很难找到具体山岳与这些神山相匹配,罗浮却是个例外。这座僻处南粤的大山,由罗山和浮山两部分组成。关于浮山,传说它本不在此地,而是蓬莱神山的一峰,一夕忽然崩裂,由一头巨鳌载其浮海来到南粤,最终与罗山合为一体,是为罗浮山。这个神奇的传说,早在东晋裴渊的《广州记》等书里就有记载。作为仙山,罗浮还受到与神仙文化渊源极深的道教的青睐,在道教的十大洞天、三十六小洞天、七十二福地的体系中,被尊为第七大洞天、第三十四福地。

罗浮山虽不是南粤第一高峰,但有四百三十二座峰峦、九百八十余道瀑溪、七十二座幽岩石室,雄伟壮观,仙气十足。正可谓“山不在高,有仙则灵”。

不过道家之洞天,不一定是隐士的福地。尤其在崇尚“终南捷径”的唐代,罗浮山的隐士并不多。对于当时的政治中心长安来说,它比庐山还要偏远得多,无法引起帝王注意,也不利于文人聚徒讲学。然而对于醉心黄老之术的隐士,罗浮山却是不二选择。比如唐范摅所撰《云溪友议》中的士人刘珂,一生出入于儒释道三教之中,而当他醉心黄老之术时,罗浮山即是首选修道地之一。也就是说,罗浮虽不是最受欢迎的隐士名山,但它拥有固定的“粉丝群”。

唐末五代道士杜光庭在《神仙感遇传》里,提到过一位慕名前往罗浮山的隐士薛某。薛某早年向往道术,无心仕途,遂与志同道合之友李生同游名山,访真学道。最终,薛氏选择罗浮隐居,其志弥笃,李生却中道而辍,出仕游宦。三十年后,薛氏“道术既成,风姿秀颖,肌若水玉”,李生则“容状枯瘁,杖策齿缺,皤然一老者矣”。而当薛氏得道后,“拯人疾苦,远近赖之”,被尊为“薛长官”。

作为一名修道有成的隐士,薛并没有独善其身,而是优游人世、度人疾苦。但这样的情怀,已与儒家文化的“兼济天下”大异其趣了,更像道家神仙体系中的地仙做派。《仙术秘库》道,地仙,有神仙之才,无神仙之分,得长生不死,而作陆地优游之神仙,为仙品中之中乘。在优游名山的岁月中,地仙往往会用自己的道术和医术救厄济困、度化凡人。

隐士,本就是儒道互补之人,具有道家的潇洒与出尘。据蒋星煜研究,不仅罗浮山,天台山、青城山、王屋山等佛道名山,均是隐士云集之所。它们的神秘飘渺,为隐士名山增添了又一种色彩。

这一类山中的隐士,与人世的牵扯似乎更少,留下姓名的,恐怕只在少数。正如国学大师南怀瑾所说:“自古以来,真正彻底的隐士,已经无法确实得知他们的事迹,只有被道家的人们,搜罗一部分,假托一部分,归入若隐若现的神仙传记里去了。”

王季文就是留名的少数隐士之一。唐末咸通年间,进士出身的王季文辞官返乡, 归隐于九华山头陀岭下。此山乃上古学仙修道的圣地之一。久而久之,王季文为道家文化的神秘和奇幻深深着迷了。传说他每天都会风雨无阻地在九华半山的龙潭洗浴,后来竟真的羽化而去。

在这里,隐士不再为庙堂忧心,也不再忙于传道授业。他们终于与人世完全决裂,走向最洒脱的自然,也走进最玄奥的人生。

供图/QUANJING

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。