哈佛植物园散记

发布时间:2014年09月26日 文章出自:用户投稿 作者: 和铹宇

二十多年前,在英语听力考试中第一次听到Arboretum这个词时,真是一头雾水,也就是从那以后,我开始得知哈佛有个植物园,而且一直奇怪,它为什么不叫做Botanic Garden 呢?二十年后,我竟有机会亲自去拜访那个被哈佛大学植物学教授李老师称作“树木园”,而不是“植物园”的那个园子。

更巧的是,哈佛大学的另外一位退休职员,送了我一本介绍“树木园”历史的书——《乐园里的科学:哈佛树木园史》(Science In The Pleasure Ground: A History Of The Arnold Arboretum),她老人家怎么就知道我对植物园,或是树木园有浓厚的兴趣呢?

三月的波士顿,乍暖还寒,时不时还有飞雪飘临,小花小草经受不住春的诱惑,很早就“大鸣大放”,绽放出绚丽的色彩,但波士顿的树木则不同,对春天的阳谋始终很警惕,仿佛伤不起春天的倒寒,不肯在枝头吐出一点新绿。直到他们确信,春天真的来了。

四月末,走进哈佛的树木园时,春天已经与大地沆瀣一气,一树树的樱花和木兰花(magnolia)如白雪挂满枝头,绿油油草地上各种灌木也开出奇异的花朵,而有的树木,依然很矜持,但美丽的树干树枝也是一道独特的风景。但树木园给人的印象不只是美,见所未见,闻所未闻,在芬芳的气息中,除了感官上的享受,还有一种心灵的满足感。

在树木园265公顷的连绵起伏的土地上,有6000多种耐寒树木和灌木,品种来自世界各地,有着极高的审美价值和科研价值。与普通的园林景观不同的是,树木园建园的目的,主要是出于教学和科研的需要,在植物分类学的框架下,揭示植物种属之间的关系,让人能直接体验书本上学不到的东西。当然,树木园不只是一个科研的基地,在景观上要兼顾植物的生长、空间的限制、气候及其他的规定,要平衡科学秩序与自然之美有时真的很纠结,这也许是树木园最独特也是最令人着迷之处。所以该书作者IDA

HAY在序言中曾说:科学与审美之间不断变化的紧张关系正是树木园最迷人的主题之一。(the dynamic tension between science and aesthetic turns out to be one of the most interesting themes of Arboretum.)树木园之美,美在它四季的变化,它是一本活的百科全书,一个充满生机的博物馆,一个寓教于乐之地。读哈佛树木园的历史,使人对新英格兰地区高等教育的发展史,又会有新的理解,这种重教的悠久传统,来源于普通人对自然与科学的热诚敬爱。早期的殖民者在远离故土的同时,也远离欧洲的文化中心,他们面对是一片蛮荒之地,在生产生活中,他们不得不去认知陌生的自然,在学习的过程中去面对种种挑战。人们对文化教育事业的赞助真正是做到了有钱的出钱,有力的出力,而哈佛树木园的成立,正是得力于以下几个人的奉献与努力。

Benjamin Bussey(1757-1842),出身一个贫寒的农家,早年参加美国独立战争,战后曾任军需官的他以50美元起家,学会金匠手艺,后从事金银贸易,广置田产,热衷于科学种田,是他,为哈佛大学献出了在波士顿南郊这片土地建植物园。

James Arnold,(1781-1868),靠出海捕鲸掘得了他人生中的第一桶金,后经营多种生意发家致富,爱好园艺及自然史,是他出钱成立信托基金,为植物园的成立提供了资金支持。

George Barrell,Emerson(1797-1881),他是Arnold的妺夫,一位哈佛校友,正是他的穿针引线,不但为植物园获取了资金支持,还从市政当局那里获得了植物园初期道路排水等配套设施的支持,市政当局为此划拨了122公顷土地,另外从私人手中购买了45公顷土地用于植物园建设,以每年1美元的价格,出租给哈佛大学1000年(2882年到期)。条件是——公园免费对公众开放。

Frederick Law Olmsted(1822-1902),美国园林景观设计之父,曾任纽约中央公园建设的项目总管和建筑总监,参与过约塞米蒂国家公园与尼亚加拉大瀑布保护区的规划设计。哈佛树木园的规划设计即是出自他的手笔。此人没有接受过大学教育,纯属自学成才,对动物、植物研究及天文观测抱有浓厚兴趣,他认为,研究“大自然”是一种健康的消遣方式,有助于道德的建设。

Charles Sprague Sargent(1841-1927),出身金融世家,哈佛树木园首任园长,在任时间长达半个世纪,正是他,费尽心力把哈佛树木园塑造成型。

哈佛树木园的前身可追溯到1806年由麻省农业促进会在哈佛学院筹建的植物园(Botanic Garden),在哈佛校友成立的波士顿自然史学会(MSPA)的推动下,哈佛树木园(Arnold Arboretum)正式成立于1872年3月,在最初的二十多年,只是在作初期的准备工作,在以后的岁月里,一大批植物“猎手”从世界各地为这个树木园采集植物标本及种子,我们最为熟知的有ErnestH.Wilson(1876-1930),和Joseph F.Rock(1884-1962),他们曾在中国的云南、四川、湖北、青海、甘肃等地采集数以万计的植物标本及种子。

多年以前,我曾经尝试去勾勒Rock的一生,那些散见在二十世纪初美国《国家地理杂志》里的图片,那些传奇的经历,Rock与Wilson的恩恩怨怨,那是探险者的时代,发现者的时代,他们探访过的地域,有许多自然景观与人文景观已不复存在,追寻他们的足迹,是我的梦想。我从来没有想过,自己有一天,在一个阳光和煦的春日,能来探访这个植物园,在花木之间去寻找那些来自故乡似曾相识的植物。在每株植物上都系有一个铝制牌,印着植物采集者的名字,以及植物的原产地,经过耐心的寻找,我找到了那些由Rock和Wilson采集的植物,如高山杜鹃以及许许多我叫不出名字的植物。

Rock从一个流浪者,通过自学成为著名的植物学者,在探访中国西南和西北的过程中,迷上的纳西的象形文字,从此告别植物学,把通过植物采集挣来的钱——也是他所有的积蓄,投入到东巴经书的研究,这种义无反顾的全身心投入使他在年老时身无分文,靠朋友接济而活,但他使一个民族的最珍贵的文化传统不至于消逝在动荡的文化变迁之中,成为纳西文化研究之父。Sargent与Rock情同父子,那一段传奇,都书写在他们的通信往来之中,Rock在中国西南和西北的雪山草地间,一封又一封地写信给老园长,告诉他探险中的所见所闻所感,老园长也尽量回信,给予洛克精神上的安慰。当然,在这本树木园史中,对这段佳话几乎没有着墨。

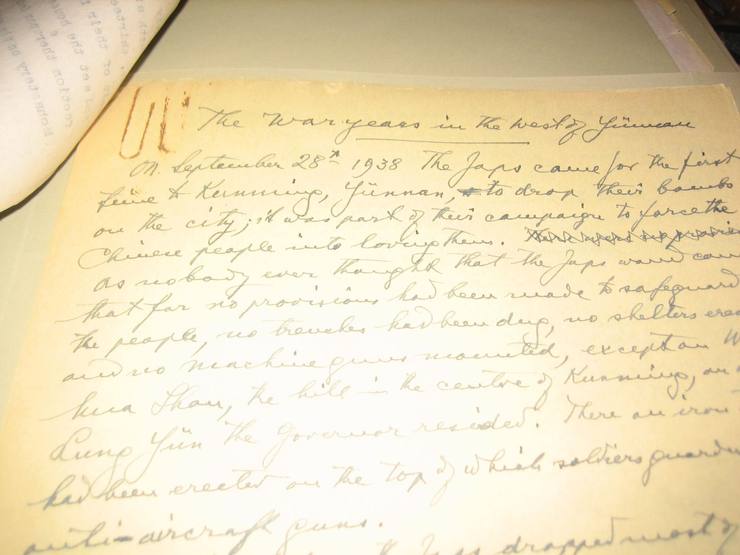

在我第二次探访树木园时,有幸读到了这些信件的部分原件,看着那些发黄的纸张,和洛克龙飞凤舞的笔迹,心中无限感慨。老园长在1927年突然去逝,使洛克失去一棵可以依靠的大树,从此走向他在纳西文化研究领域的孤独之旅。

暮春的树木园,已无初春时的灿若云霞,那是另一种宁静,走出树木园那幢小小的红砖楼,沿着那些弯弯的小路,走出树木园的葱绿,走出树木园朴素的黑铁大门,我真希望能再次重访这里,在季节的变化里,重读老园长和洛克的故事——作为哈佛校友所拥有的共同财产,其使用是有代价的,这些珍藏的故事,除了我这样的槛外之人,还有谁感兴趣呢?这也许并不紧要,在这片土地上,在这个春天的乐园里,他们所播下的种子,已然是一道道风景。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。